-

北师大初中数学九年级上册菱形的判定2教案

方法三:一个同学先画两条等长的线段AB、AD,然后分别以B、D为圆心,AB为半径画弧,得到两弧的交点C,连接BC、CD,就得到了一个四边形,猜一猜,这是什么四边形?请你画一画。通过探究,得到: 的四边形是菱形。证明上述结论:三、例题巩固课本6页例2 四、课堂检测1、下列判别错误的是( )A.对角线互相垂直,平分的四边形是菱形. B、对角线互相垂直的平行四边形是菱形C.有一条对角线平分一组对角的四边形是菱形. D.邻边相等的平行四边形是菱形.2、下列条件中,可以判定一个四边形是菱形的是( )A.两条对角线相等 B.两条对角线互相垂直C.两条对角线相等且垂直 D.两条对角线互相垂直平分3、要判断一个四边形是菱形,可以首先判断它是一个平行四边形,然后再判定这个四边形的一组__________或两条对角线__________.4、已知:如图 ABCD的对角线AC的垂直平分线与边AD、BC分别交于E、F求证:四边形AFCE是菱形

北师大初中数学九年级上册菱形的判定1教案

(1)求证:四边形BCFE是菱形;(2)若CE=4,∠BCF=120°,求菱形BCFE的面积.(1)证明:∵D、E分别是AB、AC的中点,∴DE∥BC且2DE=BC.又∵BE=2DE,EF=BE,∴EF=BC,EF∥BC,∴四边形BCFE是平行四边形.又∵EF=BE,∴四边形BCFE是菱形;(2)解:∵∠BCF=120°,∴∠EBC=60°,∴△EBC是等边三角形,∴菱形的边长为4,高为23,∴菱形的面积为4×23=83.方法总结:判定一个四边形是菱形时,要结合条件灵活选择方法.如果可以证明四条边相等,可直接证出菱形;如果只能证出一组邻边相等或对角线互相垂直,可以尝试证出这个四边形是平行四边形,然后用定义法或判定定理1来证明菱形.三、板书设计菱形的判 定有一组邻边相等的平行四边形是菱形(定义)四边相等的四边形是菱形对角线互相垂直的平行四边形是菱形对角线互相垂直平分的四边形是菱形 经历菱形的证明、猜想的过程,进一步提高学生的推理论证能力,体会证明过程中所运用的归纳概括以及转化等数学方法.在菱形的判定方法的探索与综合应用中,培养学生的观察能力、动手能力及逻辑思维能力.

北师大初中数学九年级上册相似多边形1教案

(2)如果对应着的两条小路的宽均相等,如图②,试问小路的宽x与y的比值是多少时,能使小路四周所围成的矩形A′B′C′D′和矩形ABCD相似?解析:(1)根据两矩形的对应边是否成比例来判断两矩形是否相似;(2)根据矩形相似的条件列出等量关系式,从而求出x与y的比值.解:(1)矩形A′B′C′D′和矩形ABCD不相似.理由如下:假设两个矩形相似,不妨设小路宽为xm,则30+2x30=20+2x20,解得x=0.∵由题意可知,小路宽不可能为0,∴矩形A′B′C′D′和矩形ABCD不相似;(2)当x与y的比值为3:2时,小路四周所围成的矩形A′B′C′D′和矩形ABCD相似.理由如下:若矩形A′B′C′D′和矩形ABCD相似,则30+2x30=20+2y20,所以xy=32.∴当x与y的比值为3:2时,小路四周所围成的矩形A′B′C′D′和矩形ABCD相似.方法总结:因为矩形的四个角均是直角,所以在有关矩形相似的问题中,只需看对应边是否成比例,若成比例,则相似,否则不相似.

北师大初中九年级数学下册切线长定理教案

(3)若要满足结论,则∠BFO=∠GFC,根据切线长定理得∠BFO=∠EFO,从而得到这三个角应是60°,然后结合已知的正方形的边长,也是圆的直径,利用30°的直角三角形的知识进行计算.解:(1)FB=FE,PE=PA;(2)四边形CDPF的周长为FC+CD+DP+PE+EF=FC+CD+DP+PA+BF=BF+FC+CD+DP+PA=BC+CD+DA=23×3=63;(3)假设存在点P,使BF·FG=CF·OF.∴BFOF=CFFG.∵cos∠OFB=BFOF,cos∠GFC=CFFG,∴∠OFB=∠GFC.∵∠OFB=∠OFE,∴∠OFE=∠OFB=∠GFC=60°,∴在Rt△OFB中,BF=OBtan∠OFB=OBtan60°=1.在Rt△GFC中,∵CG=CF·tan∠GFC=CF·tan60°=(23-1)×3=6-3,∴DG=CG-CD=6-33,∴DP=DG·tan∠PGD=DG·tan30°=23-3,∴AP=AD-DP=23-(23-3)=3.方法总结:由于存在性问题的结论有两种可能,所以具有开放的特征,在假设存在性以后进行的推理或计算.一般思路是:假设存在——推理论证——得出结论.若能导出合理的结果,就做出“存在”的判断,若导出矛盾,就做出“不存在”的判断.

北师大初中九年级数学下册圆教案

解析:首先求得圆的半径长,然后求得P、Q、R到Q′的距离,即可作出判断.解:⊙O′的半径是r= 12+12=2,PO′=2>2,则点P在⊙O′的外部;QO′=1<2,则点Q在⊙O′的内部;RO′=(2-1)2+(2-1)2=2=圆的半径,故点R在圆上.方法总结:注意运用平面内两点之间的距离公式,设平面内任意两点的坐标分别为A(x1,y1),B(x2,y2),则AB=(x1-x2)2+(y1-y2)2.【类型四】 点与圆的位置关系的实际应用如图,城市A的正北方向50千米的B处,有一无线电信号发射塔.已知,该发射塔发射的无线电信号的有效半径为100千米,AC是一条直达C城的公路,从A城发往C城的客车车速为60千米/时.(1)当客车从A城出发开往C城时,某人立即打开无线电收音机,客车行驶了0.5小时的时候,接收信号最强.此时,客车到发射塔的距离是多少千米(离发射塔越近,信号越强)?(2)客车从A城到C城共行驶2小时,请你判断到C城后还能接收到信号吗?请说明理由.

北师大初中九年级数学下册正弦与余弦1教案

解析:根据锐角三角函数的概念,知sin70°<1,cos70°<1,tan70°>1.又cos70°=sin20°,锐角的正弦值随着角的增大而增大,∴sin70°>sin20°=cos70°.故选D.方法总结:当角度在0°cosA>0.当角度在45°<∠A<90°间变化时,tanA>1.变式训练:见《学练优》本课时练习“课堂达标训练”第10题【类型四】 与三角函数有关的探究性问题在Rt△ABC中,∠C=90°,D为BC边(除端点外)上的一点,设∠ADC=α,∠B=β.(1)猜想sinα与sinβ的大小关系;(2)试证明你的结论.解析:(1)因为在△ABD中,∠ADC为△ABD的外角,可知∠ADC>∠B,可猜想sinα>sinβ;(2)利用三角函数的定义可求出sinα,sinβ的关系式即可得出结论.解:(1)猜想:sinα>sinβ;(2)∵∠C=90°,∴sinα=ACAD ,sinβ=ACAB .∵AD<AB,∴ACAD>ACAB,即sinα>sinβ.方法总结:利用三角函数的定义把两角的正弦值表示成线段的比,然后进行比较是解题的关键.

北师大初中九年级数学下册正弦与余弦2教案

[教学目标]1、 理解并掌握正弦、余弦的含义,会在直角三角形中求出某个锐角的正弦和余弦值。2、能用函数的观点理解正弦、余弦和正切。[教学重点与难点] 在直角三角形中求出某个锐角的正弦和余弦值。[教学过程] 一、情景创设1、问题1:如图,小明沿着某斜坡向上行走了13m后,他的相对位置升高了5m,如果他沿着该斜坡行走了20m,那么他的相对位置升高了多少?行走了a m呢?2、问题2:在上述问题中,他在水平方向又分别前进了多远?二、探索活动1、思考:从上面的两个问题可以看出:当直角三角形的一个锐角的大小已确定时,它的对边与斜边的比值________;它的邻边与斜边的比值________。(根据是__________________。)2、正弦的定义 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,我们把锐角∠A的对边a与斜边c的比叫做∠A的______,记作________,即:sinA=________=________.3、余弦的定义 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,我们把锐角∠A的邻边b与斜边c的比叫做∠A的______,记作=_________,即:cosA=______=_____。(你能写出∠B的正弦、余弦的表达式吗?)试试看.___________.

【高教版】中职数学拓展模块:1.1《两角和与差的正弦公式与余弦公式》教案

教 学 过 程教师 行为学生 行为教学 意图时间 *揭示课题 1.1两角和与差的余弦公式与正弦公式. *创设情境 兴趣导入 问题 我们知道,显然 由此可知 介绍 播放 课件 质疑 了解 观看 课件 思考 引导 启发学生得出结果 0 10*动脑思考 探索新知 在单位圆(如上图)中,设向量、与x轴正半轴的夹角分别为和,则点A的坐标为(),点B的坐标为(). 因此向量,向量,且,. 于是 ,又 , 所以 . (1) 又 (2) 利用诱导公式可以证明,(1)、(2)两式对任意角都成立(证明略).由此得到两角和与差的余弦公式 (1.1) (1.2) 公式(1.1)反映了的余弦函数与,的三角函数值之间的关系;公式(1.2)反映了的余弦函数与,的三角函数值之间的关系. 总结 归纳 仔细 分析 讲解 关键 词语 思考 理解 记忆 启发引导学生发现解决问题的方法 25

北师大初中数学八年级上册用计算器开方1教案

1.会用计算器求平方根和立方根;(重点)2.运用计算器探究数字规律,提高推理能力.一、情境导入前面我们通过平方和立方运算求出一些特殊数的平方根和立方根,如4的平方根是±2,116的平方根是±14,0.064的立方根是0.4,-8的立方根是-2等.那么如何求3,189,-39,311的值呢?二、合作探究探究点一:利用计算器进行开方运算 用计算器求6+7的值.解:按键顺序为■6+7=SD,显示结果为:9.449489743.方法总结:当被开方数不是一个数时,输入时一定要按键.解本题时常出现的错误是:■6+7=SD,错的原因是被开方数是6,而不是6与7的和,这样在输入时,对“6+7”进行开方,使得计算的是6+7而不是6+7,从而导致错误.K探究点二:利用科学计算器比较数的大小利用计算器,比较下列各组数的大小:(1)2,35;(2)5+12,15+2.解:(1)按键顺序:■2=SD,显示结果为1.414213562.按键顺序:SHIFT■5=,显示结果为1.709975947.所以2<35.

【高教版】中职数学基础模块上册:5.5《诱导公式》优秀教案

教学目标:知识与能力目标:1.能够借助三角函数的定义及单位圆推导出三角函数的诱导公式 2.能够运用诱导公式,把任意角的三角函数的化简、求值问题转化为锐角的三角函数的化简、求值问题情感目标:1.通过诱导公式的探求,培养学生的探索能力、钻研精神和科学态度 2.通过诱导公式探求工程中的合作学习,培养学生团结协作的精神; 3. 通过诱导公式的运用,培养学生的划归能力,提高学生分析问题和解决问题的能力。 一导入:二、自学(阅读教材第110---112页,回答下列问题) 在直角坐标系下,角的终边与圆心在原点的单位圆相交于,则,(一)终边相同的角:终边相同的角的 公式一:_______ ________________(二)关于轴的对称点的特征: 。对于角而言:角关于轴对称的角为_______公式二:__________ _________ _________

北师大初中八年级数学下册变形后提公因式因式分解教案

(3)分解因式:1+x+x(x+1)+x(x+1)2+…+x(x+1)n(n为正整数).解析:(1)根据已知计算过程直接得出因式分解的方法即可;(2)根据已知分解因式的方法可以得出答案;(3)由(1)中计算发现规律进而得出答案.解:(1)因式分解的方法是提公因式法,共应用了3次;(2)分解因式1+x+x(x+1)+x(x+1)2+…+x(x+1)2015,需应用上述方法2016次,结果是(1+x)2015;(3)1+x+x(x+1)+x(x+1)2+…+x(x+1)n=(1+x)n+1.方法总结:解决此类问题需要认真阅读,理解题意,根据已知得出分解因式的规律是解题关键.三、板书设计1.提公因式分解因式的一般步骤:(1)观察;(2)适当变形;(3)确定公因式;(4)提取公因式.2.提公因式法因式分解的应用本课时是在上一课时的基础上进行的拓展延伸,在教学时要给学生足够主动权和思考空间,突出学生在课堂上的主体地位,引导和鼓励学生自主探究,在培养学生创新能力的同时提高学生的逻辑思维能力.

北师大初中八年级数学下册直接提公因式因式分解教案

解析:(1)首先提取公因式13,进而求出即可;(2)首先提取公因式20.15,进而求出即可.解:(1)39×37-13×91=3×13×37-13×91=13×(3×37-91)=13×20=260;(2)29×20.15+72×20.15+13×20.15-20.15×14=20.15×(29+72+13-14)=2015.方法总结:在计算求值时,若式子各项都含有公因式,用提取公因式的方法可使运算简便.三、板书设计1.公因式多项式各项都含有的相同因式叫这个多项式各项的公因式.2.提公因式法如果一个多项式的各项有公因式,可以把这个公因式提到括号外面,这种因式分解的方法叫做提公因式法.本节中要给学生留出自主学习的空间,然后引入稍有层次的例题,让学生进一步感受因式分解与整式的乘法是逆过程,从而可用整式的乘法检查错误.本节课在对例题的探究上,提倡引导学生合作交流,使学生发挥群体的力量,以此提高教学效果.

北师大初中数学九年级上册用公式法求解一元二次方程1教案

∴(-2m a)2-4(b+c)(c-b)m=0,即4m(a2+b2-c2)=0.又∵m≠0,∴a2+b2-c2=0,即a2+b2=c2.根据勾股定理的逆定理可知△ABC为直角三角形.方法总结:根据一元二次方程根的情况,利用判别式得到关于一元二次方程系数的等式或不等式,再结合其他条件解题.三、板书设计用公式法解一元二次方程求根公式:x=-b±b2-4ac2a(a≠0,b2-4ac≥0)用公式法解一元二次 方程的一般步骤①化为一般形式②确定a,b,c的值③求出b2-4ac④利用求根公式求解一元二次方程根的判别式经历从用配方法解数字系数的一元二次方程到解字母系数的一元二次方程,探索求根公式,发展学生合情合理的推理能力,并认识到配方法是理解求根公式的基础.通过对求根公式的推导,认识到一元二次方程的求根公式适用于所有的一元二次方程,操作简单.体会数式通性,感受数学的严谨性和数学结论的确定性.提高学生的运算能力,并养成良好的运算习惯.

北师大初中数学九年级上册用公式法求解一元二次方程2教案

二、填空题1.一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式是________,条件是________.2.当x=______时,代数式x2-8x+12的值是-4.3.若关于x的一元二次方程(m-1)x2+x+m2+2m-3=0有一根为0,则m的值是_____.三、综合提高题1.用公式法解关于x的方程:x2-2ax-b2+a2=0.2.设x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,(1)试推导x1+x2=- ,x1·x2= ;(2)求代数式a(x13+x23)+b(x12+x22)+c(x1+x2)的值.3.某电厂规定:该厂家属区的每户居民一个月用电量不超过A千瓦时,那么这户居民这个月只交10元电费,如果超过A千瓦时,那么这个月除了交10元用电费外超过部分还要按每千瓦时 元收费.(1)若某户2月份用电90千瓦时,超过规定A千瓦时,则超过部分电费为多少元?(用A表示)(2)下表是这户居民3月、4月的用电情况和交费情况

北师大初中数学九年级上册用公式法求解一元二次方程2教案

二、填空题1.一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的求根公式是________,条件是________.2.当x=______时,代数式x2-8x+12的值是-4.3.若关于x的一元二次方程(m-1)x2+x+m2+2m-3=0有一根为0,则m的值是_____.三、综合提高题1.用公式法解关于x的方程:x2-2ax-b2+a2=0.2.设x1,x2是一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)的两根,(1)试推导x1+x2=- ,x1·x2= ;(2)求代数式a(x13+x23)+b(x12+x22)+c(x1+x2)的值.3.某电厂规定:该厂家属区的每户居民一个月用电量不超过A千瓦时,那么这户居民这个月只交10元电费,如果超过A千瓦时,那么这个月除了交10元用电费外超过部分还要按每千瓦时 元收费.(1)若某户2月份用电90千瓦时,超过规定A千瓦时,则超过部分电费为多少元?(用A表示)(2)下表是这户居民3月、4月的用电情况和交费情况

北师大初中数学九年级上册用公式法求解一元二次方程1教案

易错提醒:利用b2-4ac判断一元二次方程根的情况时,容易忽略二次项系数不能等于0这一条件,本题中容易误选A.【类型三】 根的判别式与三角形的综合应用已知a,b,c分别是△ABC的三边长,当m>0时,关于x的一元二次方程c(x2+m)+b(x2-m)-2m ax=0有两个相等的实数根,请判断△ABC的形状.解析:先将方程转化为一般形式,再根据根的判别式确定a,b,c之间的关系,即可判定△ABC的形状.解:将原方程转化为一般形式,得(b+c)x2-2m ax+(c-b)m=0.∵原方程有两个相等的实数根,∴(-2m a)2-4(b+c)(c-b)m=0,即4m(a2+b2-c2)=0.又∵m≠0,∴a2+b2-c2=0,即a2+b2=c2.根据勾股定理的逆定理可知△ABC为直角三角形.方法总结:根据一元二次方程根的情况,利用判别式得到关于一元二次方程系数的等式或不等式,再结合其他条件解题.

北师大初中七年级数学上册生活中的立体图形教案1

解析:此题作为一道开放型题,分类的方法非常多,只要能说明分类的理由即可.但要注意:按某一标准分类时,要做到不重不漏,分类标准不同时,分类的结果也就不尽相同.解:本题答案不唯一,如按柱体、锥体、球体分类:(2)(3)(5)和(6)都是柱体,(4)(7)是锥体,(1)是球体.方法总结:生活中常见几何体有两种分类:一种按柱体、锥体、球体分类;一种按平面和曲面分类.探究点二:几何体的形成笔尖画线可以理解为点动成线.使用数学知识解释下列生活中的现象:(1)流星划破夜空,留下美丽的弧线;(2)一条拉直的细线切开了一块豆腐;(3)把一枚硬币立在桌面上用力一转,形成一个球.解析:解释现象关键是看其属于什么运动.解:(1)点动成线;(2)线动成面;(3)面动成体.方法总结:生活中的很多现象都可以用数学知识来解释,关键是要找到生活实例与数学知识的连接点,如第(1)题可将流星看作一个点,则“点动成线”.如图所示,将平面图形绕轴旋转一周,得到的几何体是()

北师大初中七年级数学上册生活中的立体图形教案2

四、做一做(实践)1、用牙签和橡皮泥制作球体和一些柱体和锥体,看哪些同学做得比较标准。2、使出事先准备好的等边三角形纸片,试将它折成一个正四面体。五、试一试(探索)课前,发给学生阅读材料《晶体--自然界的多面体》,让学生通过阅读了解什么是正多面体,正多面体是柏拉图约在公元400年独立发现的,在这之前,埃及人已经用于建筑(埃及金字塔),以此激励学生探索的欲望。教师出示实物模型:正四面体、正方体、正八面体、正十二面体、正二十面体1、以正四面体为例,说出它的顶点数、棱数和面数。2、再让学生观察、讨论其它正多面体的顶点数、棱数和面数。将结果记入书上的P128的表格。引导学生发现结论。3、(延伸):若随意做一个多面体,看看是否还是那个结果。

【高教版】中职数学基础模块上册:1.4《充要条件》优秀教案

学科数学 课 题 1.4 充要条件班级 人数 授课时数 2 课 型 新授课 周次 授课时间 教 学 目 的 知识目标:了解“充分条件”、“必要条件”及“充要条件” 能力目标:培养学生的分析问题能力解决问题的能力. 情感目标:通过师生互动,学生之间的讨论分析,加强合作意识。 教学重点“充分条件”、“必要条件”及“充要条件”.教学难点符号“”,“”,“”的正确使用. 教 具 教 后 小 结 学生是否真正理解有关知识; 是否能利用知识、技能解决问题; 在知识、技能的掌握上存在哪些问题。

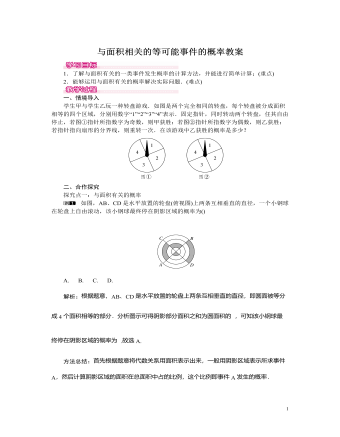

北师大初中七年级数学下册与面积相关的等可能事件的概率教案

方法总结:当某一事件A发生的可能性大小与相关图形的面积大小有关时,概率的计算方法是事件A所有可能结果所组成的图形的面积与所有可能结果组成的总图形面积之比,即P(A)=事件A所占图形面积总图形面积.概率的求法关键是要找准两点:(1)全部情况的总数;(2)符合条件的情况数目.二者的比值就是其发生的概率.探究点二:与面积有关的概率的应用如图,把一个圆形转盘按1∶2∶3∶4的比例分成A、B、C、D四个扇形区域,自由转动转盘,停止后指针落在B区域的概率为________.解析:∵一个圆形转盘按1∶2∶3∶4的比例分成A、B、C、D四个扇形区域,∴圆形转盘被等分成10份,其中B区域占2份,∴P(落在B区域)=210=15.故答案为15.三、板书设计1.与面积有关的等可能事件的概率P(A)= 2.与面积有关的概率的应用本课时所学习的内容多与实际相结合,因此教学过程中要引导学生展开丰富的联想,在日常生活中发现问题,并进行合理的整合归纳,选择适宜的数学方法来解决问题