-

【高教版】中职数学拓展模块:1.1《两角和与差的正弦公式与余弦公式》教案

教 学 过 程教师 行为学生 行为教学 意图时间 *揭示课题 1.1两角和与差的余弦公式与正弦公式. *创设情境 兴趣导入 问题 我们知道,显然 由此可知 介绍 播放 课件 质疑 了解 观看 课件 思考 引导 启发学生得出结果 0 10*动脑思考 探索新知 在单位圆(如上图)中,设向量、与x轴正半轴的夹角分别为和,则点A的坐标为(),点B的坐标为(). 因此向量,向量,且,. 于是 ,又 , 所以 . (1) 又 (2) 利用诱导公式可以证明,(1)、(2)两式对任意角都成立(证明略).由此得到两角和与差的余弦公式 (1.1) (1.2) 公式(1.1)反映了的余弦函数与,的三角函数值之间的关系;公式(1.2)反映了的余弦函数与,的三角函数值之间的关系. 总结 归纳 仔细 分析 讲解 关键 词语 思考 理解 记忆 启发引导学生发现解决问题的方法 25

高教版中职数学基础模块下册:8.3《两条直线的位置关系》教案设计

教 学 过 程教师 行为学生 行为教学 意图 *揭示课题 8.3 两条直线的位置关系(二) *创设情境 兴趣导入 【问题】 平面内两条既不重合又不平行的直线肯定相交.如何求交点的坐标呢? 图8-12 介绍 质疑 引导 分析 了解 思考 启发 学生思考 *动脑思考 探索新知 如图8-12所示,两条相交直线的交点,既在上,又在上.所以的坐标是两条直线的方程的公共解.因此解两条直线的方程所组成的方程组,就可以得到两条直线交点的坐标. 观察图8-13,直线、相交于点P,如果不研究终边相同的角,共形成四个正角,分别为、、、,其中与,与为对顶角,而且. 图8-13 我们把两条直线相交所成的最小正角叫做这两条直线的夹角,记作. 规定,当两条直线平行或重合时,两条直线的夹角为零角,因此,两条直线夹角的取值范围为. 显然,在图8-13中,(或)是直线、的夹角,即. 当直线与直线的夹角为直角时称直线与直线垂直,记做.观察图8-14,显然,平行于轴的直线与平行于轴的直线垂直,即斜率为零的直线与斜率不存在的直线垂直. 图8-14 讲解 说明 讲解 说明 引领 分析 仔细 分析 讲解 关键 词语 思考 思考 理解 思考 理解 记忆 带领 学生 分析 带领 学生 分析 引导 式启 发学 生得 出结 果

人教版高中历史必修3古代中国的发明和发现说课稿

一、说教材(一)、教材内容《古代中国的发明和发现》是人教版高中历史必修三第三单元第一课内容,本课教材主要从五个方面的典型事例向学生介绍了古代中国几千年的科技成就。本课一方面展示了古代中国人民的勤劳智慧以及对世界文明发展作出的巨大贡献,另一方面也提出了一个重大问题引起学生的思考,即造成中国科技在近代落后的原因是什么。此外、本课在教材中具有承上启下的地位和作用,前承中国传统文化主流思想,后启现代中国科学技术的发展。根据课标要求和教材内容,我将本课的三维目标确定如下:(三)教学目标(1)知识与能力:掌握中国古代科技进步的基础知识,特别是四大发明。认识古代中国四大发明对世界文明发展的贡献,以及取得重大成就的原因。⑵过程与方法:通过指导学生课前阅读课本,在课堂上进行问题探究、实验体验以及历史比较,学会总结归纳。

读书节国旗下讲话稿:爱上阅读,阅读也一定能成就你

大家好,我是402班的吴xx。很荣幸能给大家讲我的阅读心得。从我记事起,家中从不缺少各式各样的书:有儿歌书、故事书、古诗书、寓言书等等。在我不识字的时候,妈妈一有空就指着书上的字给我读,久而久之,儿歌也能朗朗上口;每个故事的道理也能明白一二;更大的惊喜是我不经意认识了好多字。进入小学后,我学会了拼音、学会了写字、学会了读书,在老师们、家长们的要求下,在自己的兴趣下,我喜欢上了阅读。我最喜欢阅读杨红樱的系列书,比如:《非常校园》系列、《笑猫日记》系列;书中的故事告诉了我如何关爱同学,如何尊敬老师,如何看待男生、女生的成长,在学校如何处理突发事件。我相信你们去看也会爱不释手的。记得有一次:我和同学之间闹了点小别扭,但是回家后,我看了一本书,是关于平时与同学相处的,第二天,我跟那位同学都意识到了自身的错误并相互道歉,也都改正了自己的小错误,和好如初了。

人教版高中政治选修3人民的选择,历史的必然教案

(三)、历史的必然:人民代表大会制度的确立1、《中国人民政治协商会议共同纲领》作为临时宪法规定我国根本政治制度是人民代表大会制度。新中国的成立,标志着亿万中国人民真正成为国家、社会和自己命运的主人。此前召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,为建立新型国家政权发挥了重大作用,会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》具有临时宪法的地位,为全国人民代表大会制度的建立奠定了法律基础。共同纲领规定:中华人民共和国的国家政权属于人民,人民行使国家权力的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。2、人民代表大会制度在我国正式建立起来的标志:1954年9月15日,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开,会议通过了《中华人民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度在我国正式建立起来。

人教版高中地理选修1恒星的一生和宇宙的演化教案

①演示动画,理解大爆炸宇宙论②主要观点:? 大约150亿年前,我们所处的宇宙全部以粒子的形式、极高的温度、极大的密度,被挤压在一个“原始火球”中。? 大爆炸使物质四散出击,宇宙空间不断膨胀,温度也相应下降,后来相继出现在宇宙中的所有星系、恒星、行星乃至生命。2、其它宇宙形成理¬——稳定理论3、大胆猜测:宇宙的将来史蒂芬·霍金是英国物理学家,他提出的黑洞理论和宇宙无边界的设想成了现代宇宙学的重要基石。霍金的宇宙无边界的设想是这样的:第一,宇宙是无边的。第二,宇宙不是一个可以任意赋予初始条件或边界的一般系统。霍金预言宇宙有两种结局:永远膨胀下去,不断地扩大,我们将看到所有星系的星球老化、死亡,剩下我们孤零零的,在一片黑暗当中。或者会塌缩而在大挤压处终结科学巨人霍金:探索的精神)

人教版高中生物必修1生物膜的流动镶嵌模型说课稿

二、流动镶嵌模型的基本内容1、膜的成分2、膜的基本支架3、膜的结构特点4、膜的功能特性设计意图:我根据板书的“规范、工整和美观”的要求,结合所教的内容,设计了如图所示的板书,使学生对本节课有一个整体的思路。八、教学反思:本节课我创设了问题情境来引导学生主动学习,利用了多媒体信息技术激发学生的学习热情,调动了学生的积极性,成功实现预期的教学目标。体现了学生为主体地位的新课程理念。启发式、探究式的教学方法以及由教师指导下的学生自主阅读、合作交流的学习方法把学生从死记知识的苦海中解救出来。初次的尝试还存在一定的缺陷,学生不能够很好的把知识和习题联系,只是把他所知道的知识简单罗列,不能够体现出能力的训练。在上课中发现学生比较腼腆或拘束,声音比较小,表达不能到位。尽管本节课存在诸多不足之处,但是也让我看到了闪光点:学生比较欢迎这样一堂自己是主角的课堂。

人教版高中地理必修1第三章第二节大规模的海水运动说课稿

(一)教材的地位与作用教材第一部分的顺序是:先给学生洋流的概念以及洋流按照性质的分类,接着说明洋流的主要成因与盛行风有关。并结合风带与洋流模式图总结和归纳了洋流的分布规律。最后,给出世界表层洋流的冬季分布图,让学生读图思考的问题主要涉及洋流的分布规律和原因。教材第二部分阐述了洋流对地理环境四个方面的影响。教材的顺序和要求与课标要求、学生认知规律有矛盾的地方,需要重组教学的顺序——先由洋流对地理环境和人类活动的影响的例子来设置悬念,激发学生认识的欲望,提供材料归纳世界表层洋流的分布规律,再探究其主要驱动力。(二)教学目标(1)知识与技能目标:①运用地图,从分布位置、运动方向、寒暖流的位置来归纳世界表层洋流的分布规律②画出世界表层洋流的分布简单模式图③掌握洋流的主要成因

人教A版高中数学必修一函数模型的应用教学设计(2)

本节通过一些函数模型的实例,让学生感受建立函数模型的过程和方法,体会函数在数学和其他学科中的广泛应用,进一步认识到函数是描述客观世界变化规律的基本数学模型,能初步运用函数思想解决一些生活中的简单问题。课程目标1.能利用已知函数模型求解实际问题.2.能自建确定性函数模型解决实际问题.数学学科素养1.数学抽象:建立函数模型,把实际应用问题转化为数学问题;2.逻辑推理:通过数据分析,确定合适的函数模型;3.数学运算:解答数学问题,求得结果;4.数据分析:把数学结果转译成具体问题的结论,做出解答;5.数学建模:借助函数模型,利用函数的思想解决现实生活中的实际问题.重点:利用函数模型解决实际问题;难点:数模型的构造与对数据的处理.

人教A版高中数学必修一函数模型的应用教学设计(1)

本节课选自《普通高中课程标准实验教科书数学必修1本(A版)》的第五章的4.5.3函数模型的应用。函数模型及其应用是中学重要内容之一,又是数学与生活实践相互衔接的枢纽,特别在应用意识日益加深的今天,函数模型的应用实质是揭示了客观世界中量的相互依存有互有制约的关系,因而函数模型的应用举例有着不可替代的重要位置,又有重要的现实意义。本节课要求学生利用给定的函数模型或建立函数模型解决实际问题,并对给定的函数模型进行简单的分析评价,发展学生数学建模、数学直观、数学抽象、逻辑推理的核心素养。1. 能建立函数模型解决实际问题.2.了解拟合函数模型并解决实际问题.3.通过本节内容的学习,使学生认识函数模型的作用,提高学生数学建模,数据分析的能力. a.数学抽象:由实际问题建立函数模型;b.逻辑推理:选择合适的函数模型;c.数学运算:运用函数模型解决实际问题;

小学数学人教版四年级下册《乘、除法的意义和各部分间的关系》说课稿

尊敬的各位评委老师: 你们好!我说课的内容是义务教育教科书人教版小学数学四年级下册第一单元第5-6页的内容《乘除法的意义和各部分间的关系》。下面我谈谈本节课的教学设想,不妥之处,恳请各位教师指正。一.我对教材的理解(教材分析)——参考教学参考书《乘除法的意义和各部分间的关系》是人教版小学四年级下册第一单元四则运算中第2课时的教学内容。本课是在学生对整数乘除法有了较多的接触,积累了丰富的感性认识并掌握了相应的基础知识和技能的基础上进行抽象、概括,上升到理性的认识。为后面学习的四则运算打基础,也为以后学习小数、分数的意义和关系做铺垫。二.学情分析(根据考评要求,可不说)因为年龄特征决定了四年级学生活泼好奇好动,虽具一定的抽象思维能力,但仍然以形象思维为主;就知识层面上,已经学习了简单整数乘除法,对整数乘除法及各部分名称有初步的感性认知,初步具备了理性认知学习的基础;同时又存在个体差异,多数学生思维活跃,数学兴趣浓厚,表现欲望强烈,少数学生缺乏积极性,学习被动。

人教版新课标小学数学五年级下册3的倍数的特征说课稿

一、教材分析《3的倍数的特征》是人教版实验教材小学数学五年级下册第19页的内容,它是在因数和倍数的基础上进行教学的,是求最大公因数、最小公倍数的重要基础,也是学习约分和通分的必要前提。因此,使学生熟练地掌握2、5、3的倍数的特征,具有十分重要的意义。教材的安排是先教学2、5的倍数的特征,再教学3的倍数的特征。因为2、5的倍数的特征仅仅体现在个位上的数,比较明显,容易理解。而3的倍数的特征,不能只从个位上的数来判定,必须把其各位上的数相加,看所得的和是否是3的倍数来判定,学生理解起来有一定的困难,因此,本课的教学目标,我从知识、能力、情感三方面综合考虑,确定教学目标如下:1、使学生通过理解和掌握3的倍数的特征,并且能熟练地去判断一个数是否是3的倍数,以培养学生观察、分析、动手操作及概括问题的能力,进一步发展学生的数感。

人教版新课标小学数学五年级下册2、5的倍数的特征说课稿

不足之处是: 1 、在如何有效地组织学生开展探索规律时,我认为猜想可以锻炼孩子们的创新思维,但猜想必须具有一定的基础,需要因势利导。在开展探索规律时,我先组织让学生猜想秘诀是什么?由于学生缺乏猜想的依据,因此,他们的思维不够活跃,甚至有的学生在 “乱猜 ”。这说明学生缺乏猜想的方向和思维的空间,也是教师在组织教学时需要考虑的问题。 2 、总怕学生在这节课里不能很好的接受知识,所以在个别应放手的地方却还在牵着学生走。总结性的语言也显得有些罗嗦。 3 、课堂上学生参与学习的程度差异很明显的:一部分学生争先恐后地应答,表现得很出众,很活跃;但更多的学生或缺乏勇气,或不善言辞,或没有机会,而沦为听众或观众。 4 、本节课在教学评价方式上略显单一。对学生的评价少,激励性的语言不够。

人教版高中政治必修4时代的精神的精华说课稿

(二)能力目标培养学生运用哲学理论观察、分析、处理社会问题的能力,增强学生的时代感。(三)情感、态度与价值观目标培养学生与时俱进的思想品质,让学生关注时代、关注现实、关注生活,逐步树立科学的世界观、人生观、价值观。三、说教学重难点:时代精神的总结和升华是本框的难点,虽然学生在文化生活中学习了文化与经济政治的关系,但要让学生得出哲学是时代精神的总结和升华,还要联系前面关于哲学的基础知识进行总结归纳,因此可能会难以把握,另外关于什么样的哲学是真正的哲学的理解会稍有难度。社会变革的先导是本框的重点,一方面哲学源于时代,另一方面强调哲学反过来对时代又有重要的反作用,突出这一点能够更好地激发学生学习哲学的热情和信心,对于后面知识的学习是极为有益的,因此社会变革的先导这一目作重点处理。

人教A版高中数学必修一函数的零点与方程的解教学设计(1)

本节课是新版教材人教A版普通高中课程标准实验教科书数学必修1第四章第4.5.1节《函数零点与方程的解》,由于学生已经学过一元二次方程与二次函数的关系,本节课的内容就是在此基础上的推广。从而建立一般的函数的零点概念,进一步理解零点判定定理及其应用。培养和发展学生数学直观、数学抽象、逻辑推理和数学建模的核心素养。1、了解函数(结合二次函数)零点的概念;2、理 解函数零点与方程的根以及函数图象与x轴交点的关系,掌握零点存在性定理的运用;3、在认识函数零点的过程中,使学生学会认识事物的特殊性与一般性之间的关系,培养数学数形结合及函数思想; a.数学抽象:函数零点的概念;b.逻辑推理:零点判定定理;c.数学运算:运用零点判定定理确定零点范围;d.直观想象:运用图形判定零点;e.数学建模:运用函数的观点方程的根;

人教A版高中数学必修一函数的零点与方程的解教学设计(2)

本章通过学习用二分法求方程近似解的的方法,使学生体会函数与方程之间的关系,通过一些函数模型的实例,让学生感受建立函数模型的过程和方法,体会函数在数学和其他学科中的广泛应用,进一步认识到函数是描述客观世界变化规律的基本数学模型,能初步运用函数思想解决一些生活中的简单问题。1.了解函数的零点、方程的根与图象交点三者之间的联系.2.会借助零点存在性定理判断函数的零点所在的大致区间.3.能借助函数单调性及图象判断零点个数.数学学科素养1.数学抽象:函数零点的概念;2.逻辑推理:借助图像判断零点个数;3.数学运算:求函数零点或零点所在区间;4.数学建模:通过由抽象到具体,由具体到一般的思想总结函数零点概念.重点:零点的概念,及零点与方程根的联系;难点:零点的概念的形成.

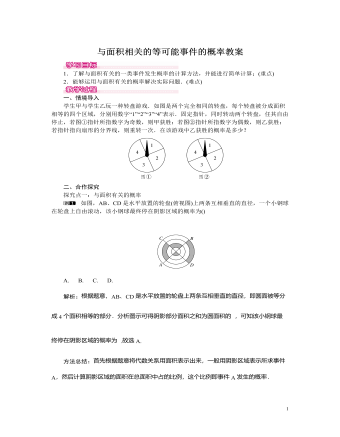

北师大初中七年级数学下册与面积相关的等可能事件的概率教案

方法总结:当某一事件A发生的可能性大小与相关图形的面积大小有关时,概率的计算方法是事件A所有可能结果所组成的图形的面积与所有可能结果组成的总图形面积之比,即P(A)=事件A所占图形面积总图形面积.概率的求法关键是要找准两点:(1)全部情况的总数;(2)符合条件的情况数目.二者的比值就是其发生的概率.探究点二:与面积有关的概率的应用如图,把一个圆形转盘按1∶2∶3∶4的比例分成A、B、C、D四个扇形区域,自由转动转盘,停止后指针落在B区域的概率为________.解析:∵一个圆形转盘按1∶2∶3∶4的比例分成A、B、C、D四个扇形区域,∴圆形转盘被等分成10份,其中B区域占2份,∴P(落在B区域)=210=15.故答案为15.三、板书设计1.与面积有关的等可能事件的概率P(A)= 2.与面积有关的概率的应用本课时所学习的内容多与实际相结合,因此教学过程中要引导学生展开丰富的联想,在日常生活中发现问题,并进行合理的整合归纳,选择适宜的数学方法来解决问题

北师大初中七年级数学下册与摸球相关的等可能事件的概率教案

1.进一步理解概率的意义并掌握计算事件发生概率的方法;(重点)2.了解事件发生的等可能性及游戏规则的公平性.(难点)一、情境导入一个箱子中放有红、黄、黑三个小球,三个人先后去摸球,一人摸一次,一次摸出一个小球,摸出后放回,摸出黑色小球为赢,那么这个游戏是否公平?二、合作探究探究点一:与摸球有关的等可能事件的概率【类型一】 摸球问题一个不透明的盒子中放有4个白色乒乓球和2个黄色乒乓球,所有乒乓球除颜色外完全相同,从中随机摸出1个乒乓球,摸出黄色乒乓球的概率为()A.23 B.12 C.13 D.16解析:根据题意可得不透明的袋子里装有6个乒乓球,其中2个黄色的,任意摸出1个,则P(摸到黄色乒乓球)=26=13.故选C.方法总结:概率的求法关键是找准两点:①全部情况的总数;②符合条件的情况数目.二者的比值就是其发生的概率.【类型二】 与代数知识相关的问题已知m为-9,-6,-5,-3,-2,2,3,5,6,9中随机取的一个数,则m4>100的概率为()A.15 B.310 C.12 D.35

北师大初中九年级数学下册切线的判定及三角形的内切圆教案

解析:(1)连接BI,根据I是△ABC的内心,得出∠1=∠2,∠3=∠4,再根据∠BIE=∠1+∠3,∠IBE=∠5+∠4,而∠5=∠1=∠2,得出∠BIE=∠IBE,即可证出IE=BE;(2)由三角形的内心,得到角平分线,根据等腰三角形的性质得到边相等,由等量代换得到四条边都相等,推出四边形是菱形.解:(1)BE=IE.理由如下:如图①,连接BI,∵I是△ABC的内心,∴∠1=∠2,∠3=∠4.∵∠BIE=∠1+∠3,∠IBE=∠5+∠4,而∠5=∠1=∠2,∴∠BIE=∠IBE,∴BE=IE;(2)四边形BECI是菱形.证明如下:∵∠BED=∠CED=60°,∴∠ABC=∠ACB=60°,∴BE=CE.∵I是△ABC的内心,∴∠4=12∠ABC=30°,∠ICD=12∠ACB=30°,∴∠4=∠ICD,∴BI=IC.由(1)证得IE=BE,∴BE=CE=BI=IC,∴四边形BECI是菱形.方法总结:解决本题要掌握三角形的内心的性质,以及圆周角定理.

北师大初中九年级数学下册直线和圆的位置关系及切线的性质教案

解析:(1)由切线的性质得AB⊥BF,因为CD⊥AB,所以CD∥BF,由平行线的性质得∠ADC=∠F,由圆周角定理的推论得∠ABC=∠ADC,于是证得∠ABC=∠F;(2)连接BD.由直径所对的圆周角是直角得∠ADB=90°,因为∠ABF=90°,然后运用解直角三角形解答.(1)证明:∵BF为⊙O的切线,∴AB⊥BF.∵CD⊥AB,∴∠ABF=∠AHD=90°,∴CD∥BF.∴∠ADC=∠F.又∵∠ABC=∠ADC,∴∠ABC=∠F;(2)解:连接BD,∵AB为⊙O的直径,∴∠ADB=90°,∴∠A+∠ABD=90°.由(1)可知∠ABF=90°,∴∠ABD+∠DBF=90°,∴∠A=∠DBF.又∵∠A=∠C,∴∠C=∠DBF.在Rt△DBF中,sin∠DBF=sinC=35,DF=6,∴BF=10,∴BD=8.在Rt△ABD中,sinA=sinC=35,BD=8,∴AB=403.∴⊙O的半径为203.方法总结:运用切线的性质来进行计算或论证,常通过作辅助线连接圆心和切点,利用垂直构造直角三角形解决有关问题.