-

北师大初中七年级数学上册有理数的乘法法则教案2

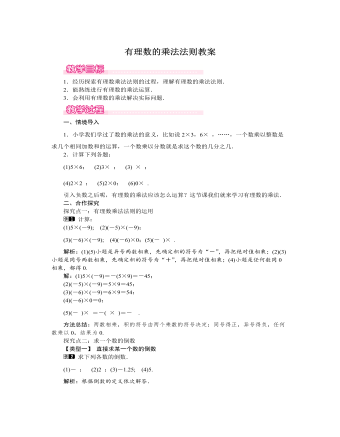

讨论归纳,总结出多个有理数相乘的规律:几个不等于0的因数相乘,积的符号由负因数的个数决定。当负因数有奇数个时,积的符号为负;当负因数有偶数个时,积的符号为正。只要有一个因数为0,积就为0。(2)几个不等于0的因数相乘时,积的绝对值是多少?(生:积的绝对值是这几个因数的绝对值的乘积.)例2、计算:(1) ;(2) 分析:(1)有多个不为零的有理数相乘时,可以先确定积的符号,再把绝对值相乘;(2)若其中有一个因数为0,则积为0。解:(1) = (2) =0练习(1) ,(2) ,(3) 6、探索活动:把-6表示成两个整数的积,有多少种可能性?把它们全部写出来。(三)课堂小结通过本节课的学习,大家学会了什么?(1)有理数的乘法法则。(2)多个不等于0的有理数相乘,积的符号由负因数的个数决定。(3)几个数相乘时,如果有一个因数是0,则积就为0。(4)乘积是1的两个有理数互为倒数。(四)作业:课本作业题

北师大初中七年级数学上册有理数的除法教案1

解析:∵ab>0,根据“两数相除,同号得正”可知,a、b同号,又∵a+b<0,∴可以判断a、b均为负数.故选D.方法总结:此题考查了有理数乘法和加法法则,将二者综合考查是考试中常见的题型,此题的侧重点在于考查学生的逻辑推理能力.让学生深刻理解除法是乘法的逆运算,对学好本节内容有比较好的作用.教学设计可以采用课本的引例作为探究除法法则的过程.让学生自己探索并总结除法法则,同时也让学生对比乘法法则和除法法则,加深印象.并讲清楚除法的两种运算方法:(1)在除式的项和数字不复杂的情况下直接运用除法法则求解.(2)在多个有理数进行除法运算,或者是乘、除混合运算时应该把除法转化为乘法,然后统一用乘法的运算律解决问题.

北师大初中七年级数学上册有理数的加法法则教案1

方法总结:股票每天的涨跌都是在前一天的基础上进行的,不要理解为每天都是在67元的基础上涨跌.另外熟记运算法则并根据题意准确列出算式也是解题的关键.三、板书设计加法法则(1)同号两数相加,取与加数相同的符号,把绝对 值相加.(2)异号两数相加,取绝对值较大加数的符号,并 用较大的绝对值减去较小的绝对值.(3)互为相反数的两数相加得0.(4)一个数同0相加,仍得这个数.本课时利用情境教学、解决问题等方法进行教学,使学生在情境中提出问题,并寻找解决问题的途径,因此不知不觉地进入学习氛围,把学生从被动学习变为主动想学.在本节教学中,要坚持以学生为主体,教师为主导,充分调动学生的兴趣和积极性,使他们最大限度地参与到课堂的活动中.

北师大初中七年级数学上册有理数的混合运算教案2

1、掌握有理数混合运算法则,并能进行有理数的混合运算的计算。2、经历“二十四”点游戏,培养学生的探究能力[教学重点]有理数混合运算法则。[教学难点]培养探索思 维方式。【教学过程】情境导入——有理数的混合运算是指一个算式里含有加、减、乘、除、乘方的多种运算.下面的算式里有哪几种运算?3+50÷22×( )-1.有理数混合运算的运算顺序规定如下:1 先算乘方,再算乘除,最后算加减;2 同级运算,按照从左至右的顺序进行;3 如果有括号,就先算小括号里的,再算中括号里的,最后算大括号里的。 加法和减法叫做第一级运算;乘法和除法叫做第二级运算;乘方和开方(今后将会学到)叫做第三级运算。注意:可以应用运算律,适当改变运算顺序,使运算简便.合作探究——

北师大初中七年级数学上册有理数的加法法则教案2

师生共同归纳法则2、异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值。生5:这两天的库存量合计增加了2吨。(+3)+(-1)=+2 或(+8)+(-6)=+2师:会不会出现和为零的情况?提示:可以联系仓库进出货的具体情形。生6:如星期一仓库进货5吨,出货5吨,则库存量为零。(+5)+(-5)=0师生共同归纳法则3、互为相反数的两个数相加得零。师:你能用加法法则来解释法则3吗?生7:可用异号两数相加的法则。一般地还有:一个数同零相加,仍得这个数。小结:运算关键:先分类运算步骤:先确定符号,再计算绝对值做一做:(口答)确定下列各题中和的符号,并说明理由:(1)(+3)+(+7);(2)(-10)+(-3);(3)(+6)+(-5);(4)0+(-5).例 计算下列各式:(1)(-3)+(-4);(2)(-2.5)+5;(3)(-2)+0;(4)(+ )+(- )教法:请四位学生板演,让学生批改并说明理由。

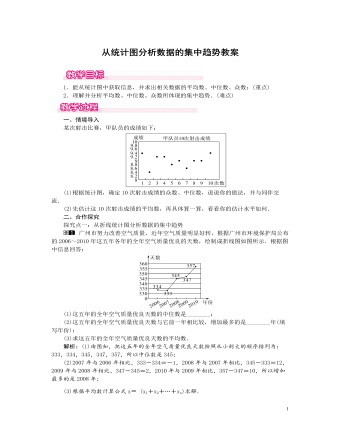

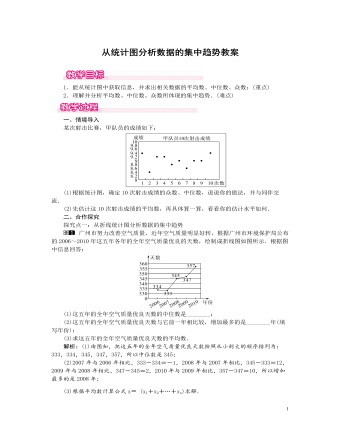

北师大初中数学八年级上册从统计图分析数据的集中趋势1教案

1.能从统计图中获取信息,并求出相关数据的平均数、中位数、众数;(重点)2.理解并分析平均数、中位数、众数所体现的集中趋势.(难点)一、情境导入某次射击比赛,甲队员的成绩如下:(1)根据统计图,确定10次射击成绩的众数、中位数,说说你的做法,并与同伴交流.(2)先估计这10次射击成绩的平均数,再具体算一算,看看你的估计水平如何.二、合作探究探究点一:从折线统计图分析数据的集中趋势广州市努力改善空气质量,近年空气质量明显好转,根据广州市环境保护局公布的2006~2010年这五年各年的全年空气质量优良的天数,绘制成折线图如图所示.根据图中信息回答:(1)这五年的全年空气质量优良天数的中位数是________;(2)这五年的全年空气质量优良天数与它前一年相比较,增加最多的是________年(填写年份);(3)求这五年的全年空气质量优良天数的平均数.解析:(1)由图知,把这五年的全年空气质量优良天数按照从小到大的顺序排列为:333,334,345,347,357,所以中位数是345;

北师大初中数学八年级上册单个一次函数图象的应用1教案

方法总结:要认真观察图象,结合题意,弄清各点所表示的意义.探究点二:一次函数与一元一次方程一次函数y=kx+b(k,b为常数,且k≠0)的图象如图所示,根据图象信息可求得关于x的方程kx+b=0的解为()A.x=-1B.x=2C.x=0D.x=3解析:首先由函数经过点(0,1)可得b=1,再将点(2,3)代入y=kx+1,可求出k的值为1,从而可得出一次函数的表达式为y=x+1,再求出方程x+1=0的解为x=-1,故选A.方法总结:此题主要考查了一次函数与一元一次方程的关系,关键是正确利用待定系数法求出一次函数的关系式.三、板书设计一次函数的应用单个一次函数图象的应用一次函数与一元一次方程的关系探究的过程由浅入深,并利用了丰富的实际情景,增加了学生的学习兴趣.教学中要注意层层递进,逐步让学生掌握求一次函数与一元一次方程的关系.教学中还应注意尊重学生的个体差异,使每个学生都学有所获.

北师大初中数学八年级上册二元一次方程与一次函数1教案

由②得y=23x+23.在同一直角坐标系中分别作出一次函数y=3x-4和y=23x+23的图象.如右图,由图可知,它们的图象的交点坐标为(2,2).所以方程组3x-y=4,2x-3y=-2的解是x=2,y=2.方法总结:用画图象的方法可以直观地获得问题的结果,但不是很准确.三、板书设计1.二元一次方程组的解是对应的两条直线的交点坐标;2.用图象法解二元一次方程组的步骤:(1)变形:把两个方程化为一次函数的形式;(2)作图:在同一坐标系中作出两个函数的图象;(3)观察图象,找出交点的坐标;(4)写出方程组的解.通过引导学生自主学习探索,进一步揭示了二元一次方程和函数图象之间的对应关系,很自然的得到二元一次方程组的解与两条直线的交点之间的对应关系.进一步培养了学生数形结合的意识,充分提高学生数形结合的能力,使学生在自主探索中学会不同数学知识间可以互相转化的数学思想和方法.

北师大初中数学八年级上册二元一次方程与一次函数2教案

2. 在弹性限度内,弹簧的长度y(厘米)是所挂物体质量x(千克)的一次函数.当所挂物体的质量为1千克时弹簧长15厘米;当所挂物体的质量为3千克时,弹簧长16厘米.写出y与x之间的函数关系式,并求当所挂物体的质量为4千克时弹簧的长度.答案: 当x=4是,y= 3. 教材例2的再探索:我边防局接到情报,近海处有一可疑船只A正向公海方向行驶.边防局迅速派出快艇B追赶,如图所示, , 分别表示两船相对于海岸的距离s(海里)与追赶时间t(分)之间的关系.当时间t等于多少分钟时,我边防快艇B能够追赶上A。答案:直线 的解析式: ,直线 的解析式: 15分钟第五环节课堂小结(2分钟,教师引导学生总结)内容:一、函数与方程之间的关系.二、在解决实际问题时从不同角度思考问题,就会得到不一样的方法,从而拓展自己的思维.三、掌握利用二元一次方程组求一次函数表达式的一般步骤:1.用含字母的系数设出一次函数的表达式: ;2.将已知条件代入上述表达式中得k,b的二元一次方程组;3.解这个二元一次方程组得k,b,进而得到一次函数的表达式.

北师大初中数学八年级上册两个一次函数图象的应用2教案

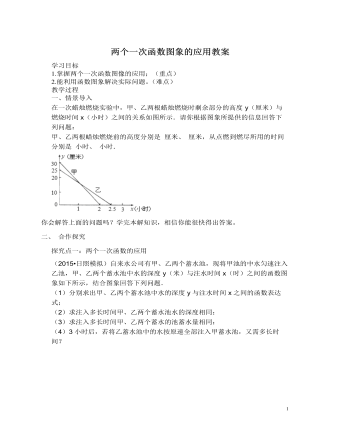

学习目标1.掌握两个一次函数图像的应用;(重点)2.能利用函数图象解决实际问题。(难点)教学过程一、情景导入在一次蜡烛燃烧实验中,甲、乙两根蜡烛燃烧时剩余部分的高度y(厘米)与燃烧时间x(小时)之间的关系如图所示.请你根据图象所提供的信息回答下列问题:甲、乙两根蜡烛燃烧前的高度分别是 厘米、 厘米,从点燃到燃尽所用的时间分别是 小时、 小时.你会解答上面的问题吗?学完本解知识,相信你能很快得出答案。二、 合作探究探究点一:两个一次函数的应用(2015?日照模拟)自来水公司有甲、乙两个蓄水池,现将甲池的中水匀速注入乙池,甲、乙两个蓄水池中水的深度y(米)与注水时间x(时)之间的函数图象如下所示,结合图象回答下列问题.(1)分别求出甲、乙两个蓄水池中水的深度y与注水时间x之间的函数表达式;(2)求注入多长时间甲、乙两个蓄水池水的深度相同;(3)求注入多长时间甲、乙两个蓄水的池蓄水量相同;

北师大初中数学八年级上册确定一次函数的表达式2教案

四个不同类型的问题由浅入深,学生能从不同角度掌握求一次函数的方法.对于问题4,教师可引导学生分析,并教学生要学会画图,利用图象分析问题,体会数形结合方法的重要性.学生若出现解题格式不规范的情况,教师应纠正并给予示范,训练学生规范答题的习惯.第五环节课时小结内容:总结本课知识与方法1.本节课主要学习了怎样确定一次函数的表达式,在确定一次函数的表达式时可以用待定系数法,即先设出解析式,再根据题目条件(根据图象、表格或具体问题)求出 , 的值,从而确定函数解析式。其步骤如下:(1)设函数表达式;(2)根据已知条件列出有关k,b的方程;(3)解方程,求k,b;4.把k,b代回表达式中,写出表达式.2.本节课用到的主要的数学思想方法:数形结合、方程的思想.目的:引导学生小结本课的知识及数学方法,使知识系统化.第六环节作业布置习题4.5:1,2,3,4目的:进一步巩固当天所学知识。教师也可根据学生情况适当增减,但难度不应过大.

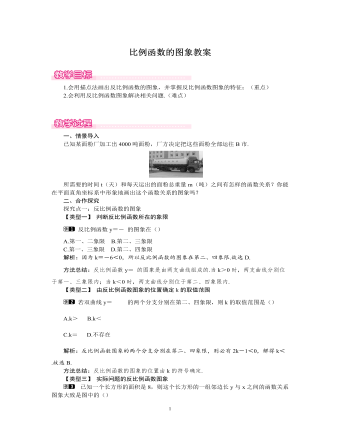

北师大初中数学八年级上册正比例函数的图象和性质1教案

探究点三:正比例函数的性质已知正比例函数y=-kx的图象经过一、三象限,P1(x1,y1)、P2(x2,y2)、P3(x3,y3)三点在函数y=(k-2)x的图象上,且x1>x3>x2,则y1,y2,y3的大小关系为()A.y1>y3>y2 B.y1>y2>y3C.y1y2>y1解析:由y=-kx的图象经过一、三象限,可知-k>0即kx3>x2得y10时,y随x的增大而增大;k<0时,y随x的增大而减小.三、板书设计1.函数与图象之间是一一对应的关系;2.作一个函数的图象的一般步骤:列表,描点,连线;3.正比例函数的图象的性质:正比例函数的图象是一条经过原点的直线.经历函数图象的作图过程,初步了解作函数图象的一般步骤:列表、描点、连线.已知函数的表达式作函数的图象,培养学生数形结合的意识和能力.理解一次函数的表达式与图象之间的一一对应关系.

北师大初中数学九年级上册反比例函数的图象1教案

解:(1)∵点(1,5)在反比例函数y=kx的图象上,∴5=k1,即k=5,∴反比例函数的解析式为y=5x.又∵点(1,5)在一次函数y=3x+m的图象上,∴5=3+m,即m=2,∴一次函数的解析式为y=3x+2;(2)由题意,联立y=5x,y=3x+2.解得x1=1,y1=5或x2=-53,y2=-3.∴这两个函数图象的另一个交点的坐标为(-53,-3).三、板书设计反比例函数的图象形状:双曲线位置当k>0时,两支曲线分别位于 第一、三象限内当k<0时,两支曲线分别位于 第二、四象限内画法:列表、描点、连线(描点法)通过学生自己动手列表、描点、连线,提高学生的作图能力.理解函数的三种表示方法及相互转换,对函数进行认识上的整合,逐步明确研究函数的一般要求.反比例函数的图象具体展现了反比例函数的整体直观形象,为学生探索反比例函数的性质提供了思维活动的空间.

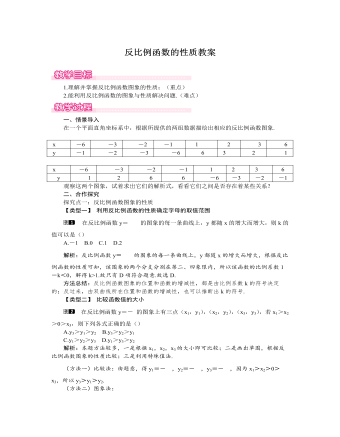

北师大初中数学九年级上册反比例函数的性质1教案

如图,四边形OABC是边长为1的正方形,反比例函数y=kx的图象经过点B(x0,y0),则k的值为.解析:∵四边形OABC是边长为1的正方形,∴它的面积为1,且BA⊥y轴.又∵点B(x0,y0)是反比例函数y=kx图象上的一点,则有S正方形OABC=|x0y0|=|k|,即1=|k|.∴k=±1.又∵点B在第二象限,∴k=-1.方法总结:利用正方形或矩形或三角形的面积确定|k|的值之后,要注意根据函数图象所在位置或函数的增减性确定k的符号.三、板书设计反比例函数的性质性质当k>0时,在每一象限内,y的值随x的值的增大而减小当k<0时,在每一象限内,y的值随x的值的增大而增大反比例函数图象中比例系数k的几何意义通过对反比例函数图象的全面观察和比较,发现函数自身的规律,概括反比例函数的有关性质,进行语言表述,训练学生的概括、总结能力,在相互交流中发展从图象中获取信息的能力.让学生积极参与到数学学习活动中,增强他们对数学学习的好奇心与求知欲.

北师大初中数学九年级上册反比例函数的应用1教案

因为反比例函数的图象经过点A(1.5,400),所以有k=600.所以反比例函数的关系式为p=600S(S>0);(2)当S=0.2时,p=6000.2=3000,即压强是3000Pa;(3)由题意知600S≤6000,所以S≥0.1,即木板面积至少要有0.1m2.方法总结:本题渗透了物理学中压强、压力与受力面积之间的关系p= ,当压力F一定时,p与S成反比例.另外,利用反比例函数的知识解决实际问题时,要善于发现实际问题中变量之间的关系,从而进一步建立反比例函数模型.三、板书设计反比例函数的应用实际问题与反比例函数反比例函数与其他学科知识的综合经历分析实际问题中变量之间的关系,建立反比例函数模型,进而解决问题的过程,提高运用代数方法解决问题的能力,体会数学与现实生活的紧密联系,增强应用意识.通过反比例函数在其他学科中的运用,体验学科整合思想.

北师大初中数学九年级上册反比例函数的图象2教案

观察 和 的图象,它们有什么相同点和不同点?学生小组讨论,弄清上述两个图象的异同点。交流讨论反比 例函数图象是中心对称图形吗?如果是,请找出对称中心.反比例函数图象是轴对称图形吗?如果是,请指出它的对称轴.二、随堂练习课本随堂练习 [探索与交流]对于函数 , 两支曲线分别位于哪个象限内?对于函数 ,两支曲线又分别位于哪个象限内?怎样区别这两个函数的图象。学生分四人小组全班探索。 三、课堂总结在进行函数的列表,描点作图的活动中,就已经渗透了反比例函数图象的特征,因此在作图象的过程中,大家要进行积极的探索 。另外,(1)反比例函数的图象是非线性的,它的图象是双曲线;(2)反比例 函数y= 的图像,当k>0时,它的图像位于一、三象限内,当k<0时,它的图像位于二、四象限内;(3)反比例函数既是中心对称图形,又是轴对称图形。

北师大初中数学九年级上册反比例函数的应用2教案

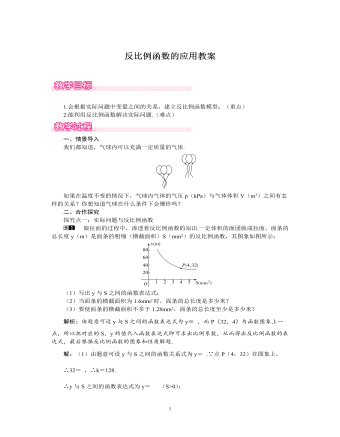

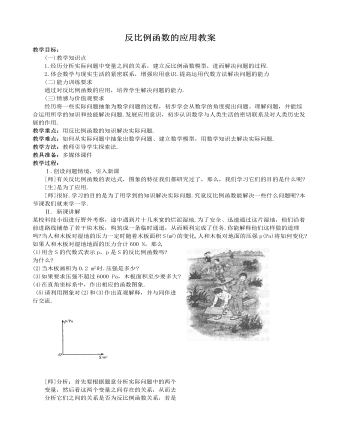

补充题:为了预防“非典”,某学校对教室采用药熏消毒,已知药物燃烧时,室内每立方米空气中的含药量y(毫克)与时间x(分钟)成为正比例,药物燃烧后,y与x成反比例(如右图),现测得药物8分钟燃毕,此时室内空气中每立方米的含药量6毫克,请根据题中所提供的信息,解答下列问题:(1)药物燃烧时,y关于x的函数关系式为 ,自变量x的取值范围为 ;药物燃烧后,y关于x的函数关系式为 .(2)研究表明,当空气中每立方米的含药量低于1.6毫克时学生方可进教室,那么从消毒开始,至少需要经过______分钟后,学生才能回到教室;(3)研究表明,当空气中每立方米的含药量不低于3毫克且持续时间不低于10分钟时,才能有效杀灭空气中的病菌,那么此次消毒是否有效?为什么?答案:(1)y= x, 010,即空气中的含药量不低于3毫克/m3的持续时间为12分钟,大于10分钟的有效消毒时间.

北师大初中数学九年级上册一元二次方程的根与系数的关系2教案

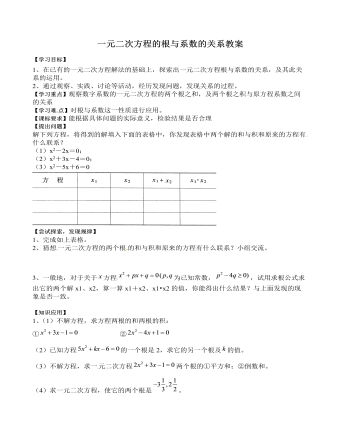

3、一般地,对于关于 方程 为已知常数, ,试用求根公式求出它的两个解x1、x2,算一算x1+x2、x1?x2的值,你能得出什么结果?与上面发现的现象是否一致。【知识应用】 1、(1)不解方程,求方程两根的和两根的积:① ② (2)已知方程 的一个根是2,求它的另一个根及 的值。(3)不解方程,求一 元二次方程 两个根的①平方和;②倒数和。(4)求一元二次方程,使它的两个根是 。【归纳小结】【作业】1、已知方程 的一个根是1,求它的另一个根及 的值。2、设 是方程 的两个根,不解方程,求下列各式的值。① ;② 3、求一个一元次方程,使它的两 个根分别为:① ;② 4、下列方程两根的和与两根的积各是多少 ?① ; ② ; ③ ; ④ ;

北师大初中数学九年级上册一元二次方程的根与系数的关系2教案

2、猜想 一元二次方程的两个根 的和与积和原来的方程有什么联系?小组交流。3、一般地,对于关于 方程 为已知常数, ,试用求根公式求出它的两个解x1、x2,算一算x1+x2、x1?x2的值,你能得出什么结果?与上面发现的现象是否一致。【知识应用】 1、(1)不解方程,求方程两根的和两根的积:① ② (2)已知方程 的一个根是2,求它的另一个根及 的值。(3)不解方程,求一 元二次方程 两个根的①平方和;②倒数和。(4)求一元二次方程,使它的两个根是 。【归纳小结】【作业】1、已知方程 的一个根是1,求它的另一个根及 的值。2、设 是方程 的两个根,不解方程,求下列各式的值。① ;② 3、求一个一元次方程,使它的两 个根分别为:① ;② 4、下列方程两根的和与两根的积各是多少 ?① ; ② ; ③ ; ④ ;

北师大初中七年级数学上册有理数的乘法法则教案1

解:由题意得a+b=0,cd=1,|m|=6,m=±6;∴(1)当m=6时,原式=06-1+6=5;(2)当m=-6时,原式=0-6-1+6=5.故a+bm-cd+|m|的值为5.方法总结:解答此题的关键是先根据题意得出a+b=0,cd=1及m=±6,再代入所求代数式进行计算.探究点三:有理数乘法的应用性问题小红家春天粉刷房间,雇用了5个工人,干了3天完成;用了某种涂料150升,费用为4800元,粉刷的面积是150m2.最后结算工钱时,有以下几种方案:方案一:按工算,每个工100元;(1个工人干1天是一个工);方案二:按涂料费用算,涂料费用的30%作为工钱;方案三:按粉刷面积算,每平方米付工钱12元.请你帮小红家出主意,选择哪种方案付钱最合算(最省)?解析:根据有理数的乘法的意义列式计算.解:第一种方案的工钱为100×3×5=1500(元);第二种方案的工钱为4800×30%=1440(元);第三种方案的工钱为150×12=1800(元).答:选择方案二付钱最合算(最省).方法总结:解此题的关键是根据题意列出算式,计算出结果,比较得出最省的付钱方案.