-

北师大版小学数学二年级下册《租船》说课稿

3、教学目标:(1)能灵活运用有余数除法的有关知识解决生活中简单的实际问题,培养应用意识。(2)在合作交流中勇于表达自己的想法,学会倾听别人的意见。(3)通过合理解决实际问题体验成功的喜悦。4、教学重点:解决有关“有余数除法问题”的简单实际问题。5、教学难点:灵活处理有余数除法中需要根据实际情况而定的对余数的“取”与“舍”的问题,即对于商的“进1法”和“去尾法”。【教法学法】教法:整个教学过程,以学生为主,教师只是学生学习的服务者,知识的引路人,在教学设计中,正确理解新教材,抓住新教材特点,进行有创造性地使用教材,通过师生互动教学,引导学生运用动手实践、自主探索和合作交流等学习方式,提高参与探索的欲望。学法:1、指导“探索实践”。让学生在探索、研究活动中感悟根据实际情况而定的对于商的“进1法”和“去尾法”。2、引导“思”鼓励“问”。让学生在探究活动中勇于思考,大胆质疑,不断创新。

北师大版小学数学二年级下册《比一比》说课稿

解决了以上三个问题以后,我再让学生先独立将四座山的高度按照从小到大的顺序排列出来,这时,我会适当地引导学生阅读前面三个问题的解决过程,并梳理进行多位数比较的思路:先按数位比,再从高位看起。(三)分层次练习,巩固新知识在学生掌握了上述比较大数的方法以后,我将让学生运用所学的新知识,去解决”练一练”中的第1,2,5题。其中第1,2题是为了巩固“万以内的数的比较方法”,“能用符号表示万以内数的大小”这两个知识点;而第五题则是为了鼓励学生在新的情景中,进行数的大小比较。(四)课程总结这节课,同学们收获了什么?学生一定会很轻易地将上面四座山进行比较的规律说出来的。这时,我会引导学生回顾全文第四,板书设计(略)本节课,我将用最简单的文字体现重难点,便于学生理解。我的说课到此结束,谢谢大家!

初中数学七年级上册第一章有理数加法第二课时

一、旧知回顾1、有理数的加法法则:(1)同号两数相加,取相同的符号,并把绝对值相加。(2)绝对值不等的异号两数相加,取绝对值较大的加数的符号,并用较大的绝对值减去较小的绝对值。(3)互为相反数的两数相加得零。(4)一个数与零相加,仍得这个数。注意:一个有理数由符号和绝对值两部分组成,进行加法运算时,应注意确定和的符号和绝对值.

人教版新课标小学数学五年级下册因数与倍数教案

因此,本套教材中删去了“整除”的数学化定义,而是借助整除的模式na=b直接引出因数和倍数的概念。在本册教材中,由于允许学生采用多样的方法求最大公因数和最小公倍数,分解质因数也失去了其不可或缺的作用,同时,也是为了减少这一单元的理论概念,教材不再把它作为正式教学内容,而是作为一个补充知识,安排在“你知道吗?”中进行介绍。由于这部分内容较为抽象,很难结合生活实例或具体情境来进行教学,学生理解起来有一定的难度。在过去的教学中,一些教师往往忽视概念的本质,而是让学生死记硬背相关概念或结论,学生无法理清各概念间的前后承接关系,达不到融会贯通的程度。再加上有些教师在考核时使用一些偏题、难题,导致学生在学习这部分知识时觉得枯燥乏味,体会不到初等数论的抽象性、严密性和逻辑性,感受不到数学的魅力。所以在教学中应注意以下两点: (1)加强对概念间相互关系的梳理,引导学生从本质上理解概念,避免死记硬背。(2)由于本单元知识特有的抽象性,教学时要注意培养学生的抽象思维能力。

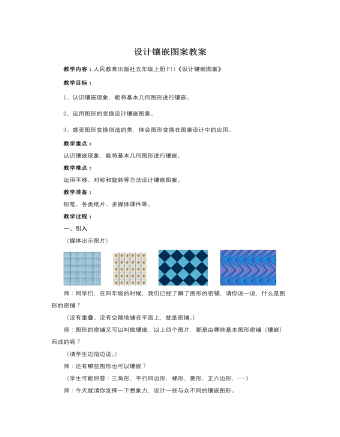

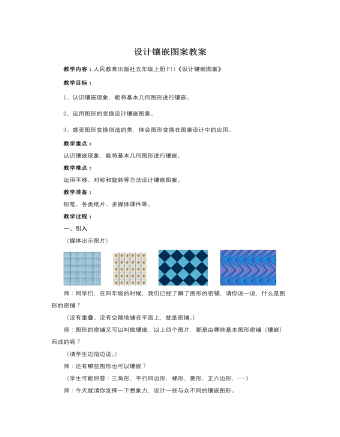

人教版新课标小学数学五年级下册设计镶嵌图案教案

师:同学们,在四年级的时候,我们已经了解了图形的密铺,请你说一说,什么是图形的密铺?(没有重叠、没有空隙地铺在平面上,就是密铺。)师:图形的密铺又可以叫做镶嵌,以上四个图片,都是由哪些基本图形密铺(镶嵌)而成的呢?(请学生边指边说。)师:还有哪些图形也可以镶嵌?(学生可能回答:三角形,平行四边形,梯形,菱形,正六边形,……)师:今天就请你发挥一下想象力,设计一些与众不同的镶嵌图形。[设计意图说明:学生在四年级已经初步了解了图形的密铺(镶嵌)现象,四幅图片是四年级下册教材《三角形》单元中《密铺》内容中的原图。本单元在此基础上,通过数学游戏拓展镶嵌图形的范围,让学生用图形变换设计镶嵌图案,进一步感受图形变换带来的美感以及在生活中的应用。]二、新授探究一:利用平移变换设计镶嵌图形

人教版新课标小学数学五年级下册长方体和正方体教案

◆学习内容长方体和正方体的体积教科书第40——43页例1、例2,第43页“做一做”,以及练习七第3——8题。◆学习目标1. 掌握长方体和正方体的体积计算公式,学会计算长方体和正方体的体积。2. 培养实际操作能力,推理能力及运用知识解决实际问题的能力。◆学习重点能正确计算长方体和正方体的体积。长方体和正方体体积的计算是形成体积的概念、掌握体积的计量单位和计算各种几何形体体积的基础。◆学习难点理解长方体和正方体的体积计算公式的推导过程。体积公式的推导是建立在充分的感性经验的基础上,沟通每行个数、行数、层数与长、宽、高之间的联系,进而顺理成章地推导出公式。◆学习过程1. 实验探索长方体的体积公式计量一个长方体的体积是多少,就是看这个长方体里含有多少个体积单位。但不是所有的物体都能切割成若干个小正方体。动手做试验:用体积为1cm3小正方体摆成不同的长方体。将相关数据填入下表。

人教版新课标小学数学二年级下册解决问题教案2篇

(1)提问:用自己的话说一说画面的内容。根据画面的内容编一道应用题。可先让学生自由编题,然后出示:面包房一共做了54个面包,第一队小朋友买了8个,第二队小朋友买了22个,现在剩下多少个?(2)全班同学读题后提问:题目的已知条件和问题分别是什么?根据“一共做了54个面包,第一队小朋友买了8个”这两个条件可以求什么?(第一队买后还剩下多少个)怎样列式?【54-8=46(个)】那要求还剩下多少个?又该怎样列式?【46-22=24(个)】谁能列一个综合算式?【54-8-22=24(个)】(列好后,要求学生说出每一步算式的意义)教师:大家想一想还有没有不同的想法?(鼓励学生从不同角度去思考问题)根据“第一队小朋友买了8个,第二队小朋友买了22个”可以求出什么问题?(两队一共买了多少个面包?)可以怎样列式?【8+22=30(个)】那要求还剩下多少个?又该怎样列式?【54-30=24(个)】同桌的同学互相讨论一下:如果写成一个算式,应该怎样列式?

人教版新课标小学数学二年级下册统计教案2篇

2.采用比较简便的方法,师生合作完成“数据的收集与整理(强调数据的准确性),学生独立完成“表格的填写”。3.小组内讨论完成“表格的分析”。4.全班进行反馈。(意在培养独立收集、整理数据的能力,核对数据的准确性,并且扩大提问题的参与面,让学生也能启动智慧、享受快乐;及时反馈信息,调整教学目标)四、全课总结1.通过今天的学习,同学们有哪些收获?2.应用延伸。(课本第112页练习二十二第1题)五、布置作业教后反思统计是日常生产生活中常用和实用的工具,因此统计也是小学生必备的能力之一。但是统计的教学较为枯燥无味,教师往往会轻视统计的教学,忽略学生能力方面的培养。在教学统计时,老师要激发学生学习统计的兴趣,创造各种情景,加强学生统计中的动手实践操作训练,同时在实际生活中加以运用,并逐步加大难度和密度,同时也需要知道,统计教学不要过分地浮夸,多给予学生统计的意义,使其明确学习的目的。

人教版新课标小学数学二年级下册找规律教案2篇

1.动物园里举行运动会,小动物可高兴了,你瞧,他们排着整齐的队伍走出来了。老师分步出示图片,让学生观察,你发现了什么?第一步逐一贴出图片;小熊、兔子、猴子、青蛙;第二步逐一贴出图片:兔子、猴子、青蛙、小熊;第三步逐一贴出图片:猴子、青蛙、小熊、兔子;第四步怎样贴呢,学生试贴:青蛙、小熊、兔子、猴子。教师:为什么这样贴呢?说出你的理由。2.观察整幅方阵图,你们发现了什么?3.请四个学生上台问及此事,做类似方阵图中动物的排列,四位同学不停的变换位置。(体会其中循环排列的含义)教师:深入观察,你们还发现了什么?教师:刚才同学们用自己的语言形容出其中的排列规律;我们可以说这种排列方式是循环排列的规律。4.小东家搞装修,房子是怎样布置的呢?我们一起参观参观,有什么规律呢?学生讨论讲解:墙面与地面都是循环排列的规律。

人教版新课标小学数学二年级下册克与千克教案2篇

教学目标1.使学生通过“称一称”的实践活动,亲自感受1克和1千克的实际重量。2.通过实践活动使学生加深质量单位的理解,让学生深刻体会到质量单位与实际生活是紧密联系的,在实际生活中是非常有用的。3.培养学生的动手能力及创新意识。4.培养学生与他人的合作意识和分工合作的精神。重、难点与关键1.进一步了解克和千克的质量单位概念。能够用老师提供的称,来称量物体质量。2.巩固对质量单位实际概念是认识。教具准备天平,盘秤,适量的生活用品,如水果,蔬菜等。教学过程一、创设情境同学们这节课老师带你们去超市逛一逛,想去吗?(出示课本第85页情境图)在超市里你看到了什么?指名回答。(饼干110克、豆油5千克、6个苹果1千克……)这些都表示什么意思呢?指名回答。教师说明表示物品有多重可以用克和千克作单位。那么在日常生活中有什么地方用到克与千克呢?举例说明。

人教版新课标小学数学五年级下册粉刷围墙教案

(3)按每千克涂料粉刷3.5 m2计算,可求出共需要涂料:1600÷3.5≈460(千克);(4)根据涂料的型号及费用,选择合适的涂料。师:选择涂料时,要考虑很多因素,如价格、耐用期、消费心理、环保等,要怎么选择呢?学生可以把几种涂料进行对比,一起讨论决定,同时学会在交流中理解接纳别人较好的建议:如:A型,优点:价格便宜,需要19桶,总共才5700元;缺点:耐用期太短,两年后又要重新粉刷;B-1型和B-2型,虽然桶装量不同,但价格和耐用期都处在中游水平;C型和D型,优点:耐用期长,最划算;缺点:价格太高,不符合人们的消费心理,也不可能持续那么长时间,至少5年就要更换一下样子。综合以上价格、耐用期、消费心理,选择B-1或B-2型比较划算。而这两种比较来看,B-2型更便宜一些,所以,最后确立用B-2型涂料。

人教版新课标小学数学二年级下册图形与变换教案2篇

第二种分法:分成三类:直角是一类,比直角小的分为一类,比直角的的又分为一类。2.讨论交流,引导学生明确锐角和钝角的意义。教师:比直角小的就是直角的弟弟,比直角的的就是它的哥哥。我们来为它们起个名字好吗?让学生充分交流后引导小结:比直角小的叫锐角,比直角大的叫钝角。相互讨论:怎样判断一个角是不是锐角或钝角?学生讨论(得出和直角比、用眼睛看等方法)三、实践应用,巩固提高1.完成练习九的第1、2题。2.画一画:请你分别画出一个直角、锐角和钝角。四、游戏活动1.折一折,比一比。让学生利用身边的材料折出不同的角,并互相认一认是什么角?2.摸摸、猜猜。(分小组活动)活动规则:把一同学眼睛蒙住,另一同学用活动角掰成大小不同的角,让蒙住眼睛的同学通过手摸后说出是什么角?其他同学当裁判。然后组内同学交换活动。五、全课总结这节课我们学习了什么?你有哪些收获?六、布置作业

北师大版初中数学九年级上册黄金分割说课稿

教学设计说明:本节课从学生接触到的实际问题出发,结合新课程标准的理念,创造性地使用教材而设计的一节课,是前面线段的比、成比例线段等知识在现实生活中的应用. 一开始情境的创设——彩色图片的投影,给学生以美的感觉,激发学生的求知欲.通过实际生活中的例子,让学生自己发表自己的看法,培养学生的审美情趣,又从学生最感兴趣的奥运会的比赛中引出今天所要学习的内容,从而进一步培养学生的爱国主义情感.在教学设计中,充分发挥了学生的主观能动性,通过小组讨论,师生间的合作交流,解决了本节课的重点和难点.让每个学生都能从同伴的交流中获益,同时也培养了学生的合作意识,提高了学生的动手操作的能力.本节课在教学设计中主要运用了引导探究、分组讨论的教学方法;引导学生自主探究、合作交流的研讨学习方式,确立了学生的主体地位.

北师大版初中数学九年级上册因式分解说课稿

第三环节。尝试练习,信息反馈。让学生尝试练习:课本p152第3题,并引导中下学生看p152例题,教师及时点拨讲评。△教师安排这一过程,完全放手让学生自主进行,充分暴露学生的思维过程,展现学生生动活泼、主动求知和富有的个性,使学生真正成为学习的主体,使因式分解与整式的乘法的关系得到正强化。第四环节。小结阶段。这是最后的一个环节,教师出示“想一想”:下列式子从左边到右边是因式分解吗,为什么?学生展开讨论,得到下列结论:A.左边是乘法,而右边是差,不是积;B.左右两边都不是整式;C.从右边到左边是利用了因式分解的变形方法进行分解。由此可知,上式不是因式分解。进而,教师呈现因式分解定义。△教师安排这一过程意图是:学生一般到临近下课,大脑处于疲劳状态,注意力开始分散。

小学数学人教版六年级上册《比的基本性质》说课稿

一、说教材1、教材所处的地位和作用:《比的基本性质》是小学数学人教版六年级上册第三单元第三小节比和比的应用的第二课时。它是在学生学习商不变性质、分数的基本性质、比的意义、比和除法的关系、比和分数的关系的基础上组织教学的。比的基本性质是一节概念课的教学,它跟分数的基本性质、商不变性质实际上是同一道理的。所以本节课主要是处理新旧知识间的联系,在巩固旧知识的基础上进入到学习新知识。教材内容渗透着事物之间是普遍联系和互相转化的辩证唯物主义观点。学生理解并掌握比的基本性质,不但能加深对商不变性质、分数的基本性质、比的意义、比和分数、比和除法等知识的理解与掌握,而且也为以后学习比的应用,比例知识,正、反比例打好基础。

北师大版初中数学九年级下册圆说课稿

活动6:通过随堂小测的方式辨别圆的相关概念。目的:让学生准确地掌握直径与弦,弧与半圆的关系,以及准确理解等圆和等弧的概念。活动7:让学生分组讨论“投圈游戏”,解决生活中的实际问题。目的:提高学生运用所学圆的知识,解决实际问题的能力;也是为了巩固圆的定义,同时再次激发学生的学习兴趣。活动8:给学生一个草坪情境,要求作出半径为5m的圆,并说明原理。目的:提高学生的综合运用能力,并巩固圆的定义。活动9:让学生根据树木的年轮的直径和生长年龄,计算树木每年的生长情况。目的:巩固圆的知识。活动10:让学生回顾本节课的重要内容并布置课后作业。目的:前者的目的是梳理圆及圆的相关元素的概念,便于识记、理解和运用。后者的目的是:第一题,检测学生的动手能力和提高学生学习数学的兴趣;第二题,检测学生对本节课的重要内容的理解情况;第三题,检测学生的综合运用能力。以上是我对本节课内容的理解和设计。

北师大版初中数学九年级上册反比例函数的图象与性质说课稿

问题6:观察刚才所画的图象我们发现反比例函数的图象有两个分支,那么它的分布情况又是怎么样的呢?在这一环节中的设计:(1) 引导学生对比正比例函数图象的分布,启发他们主动探索反比例函数的分布情况,给学生充分考虑的时间;(2) 充分运用多媒体的优势进行教学,使用函数图象的课件试着任意输入几个k的值,观察函数图象的不同分布,观察函数图象的动态演变过程。把不同的函数图象集中到一个屏幕中,便于学生对比和探究。学生通过观察及对比,对反比例函数图象的分布与k的关系有一个直观的了解;(3) 组织小组讨论来归纳出反比例函数的一条性质:当k>0时,函数图象的两支分别在第一、三象限内;当k<0时,函数图象的两支分别在第二、四象限内。

人教部编版七年级下册伟大的悲剧教案

预设 示例:(1)斯科特,寒冷的冰雪虽然冻住了你的身体,但它却冻不住你那高尚无比的灵魂。(2)威尔逊博士,凶猛的暴风雪只是带走了你的身躯,却没有带走你那热爱科学、无私奉献的精神和对祖国的那份深沉的爱。2.以史明鉴,畅写启示。(1)畅写启示。师:作者在课文结尾满怀深情地写道:“一个人虽然在同不可战胜的厄运的搏斗中毁灭了自己,但他的心灵却因此变得无比高尚。所有这些在一切时代都是最伟大的悲剧。”联系实际,说说你所知道的“伟大的悲剧式”的人物或事件,这些人物或事件对你有什么启示?把自己的想法写出来。(2)引导交流。“伟大的悲剧式”的人物或事件及其启示:示例一:美国的航天飞机“挑战者号”在升空约72秒后突然爆炸,机上7名宇航员全部罹难。

部编版语文七年级下册《伟大的悲剧》教案

千百年来,南极这个亘古长眠的世界一面向世人展示着自己冰肌玉骨、绝世无双的美丽,一面以其层层冰嶂、酷冷奇寒的肃杀之气凛然回绝了人类无数次好奇的拜访。因为那里的天气实在是太恶劣了。而近百年来,无数探索者在南极留下了他们的足迹,他们为人类的进步事业作出了自己的贡献,有的甚至献出了宝贵的生命。1911年,两位著名的探险家挪威人阿蒙森和英国人斯科特踏上了冲击南极点的征程。这两个人都想成为第一个到达南极点的英雄。经过一番激烈的竞争,结果是阿蒙森队捷足先登,于1911年12月14日到达南极,而斯科特队则于1912年1月18日才到达,比阿蒙森队晚了将近五个星期。最后,阿蒙森胜利而归,成功的旗帜永远飘扬在南极点上,而斯科特等五名冲击南极的英雄,因为南极寒冷天气的突然提前到来,饥寒交迫,体力不支,在返回的途中与严寒搏斗了两个多月,最后长眠在茫茫的冰雪之中。

人教版新课标小学数学六年级下册邮票中的数学问题教案

《贴邮票》活动要求:A、每组4人,给四封不同地点、质量的信件B、根据信封上的信息计算邮费并按要求贴上邮票(邮票的总面值刚好等于邮费,不能多贴)每封信最多贴三张邮票,只有0.8元或1.2元的两种邮票纪律要求:看看哪组合作得最好,速度最快!如果遇到困难,在事发那个在一边最后再去解决。3、小组汇报(1)、贴邮票的过程中大家遇到了什么问题?(有的能贴有的不能贴)这样的信件有哪些?(告诉我地点、质量、邮费)(2)、其他的信件都能贴出来嘛?说说看你是怎么贴邮票的?(3)、请将你们贴好邮票的信件送到邮箱来。剩下的都是一些“难题”(4)、思考:为什么4.0元、4.8元、6元的邮费没有办法按要求贴出邮票?(5)、原因出在哪里?这个问题怎么解决?(邮票面值太小,将邮票的面值改大)(6)、那最少要改成多大的?为什么?(将邮票面值改大,你会从多大面值的邮票开始考虑?为什么?)