-

部编版语文八年级下册《壶口瀑布》教案

黄河有令人震撼的刚强的一面,也有如歌如画的柔美的一面——刚柔相济。【品味亮点词语】1.壶口瀑布不是从高处落下,让人们仰观垂空的水幕,而是由平地向更低的沟里跌去,人们只能俯视被急急吸去的水流。“吸”,壶口之水的气势、能量尽显无遗,省去了不少渲染的笔墨。2.于是,只急慌慌地扫了几眼,我便匆匆逃离,到了岸上回望那团白烟,心还在不住地跳…… “急慌慌”“匆匆”“不住地”,用“我”的瞬间系列感观衬托瀑布之险,回应了段首中心句。3.黄河在这里由宽而窄,由高到低,只见那平坦如席的大水像是被一个无形的大洞吸着,顿然拢成一束,向龙槽里隆隆冲去,先跌在石上,翻个身再跌下去,三跌,四跌,一川大水硬是这样被跌得粉碎,碎成点,碎成雾。一连串的“跌”字,把瀑布的来势之猛、落差之大表现得淋漓尽致。

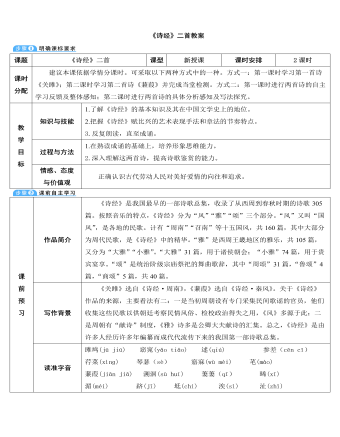

部编版语文八年级下册《诗经》两首教案

【深入研读,探究方法】《关雎》1.双声叠韵。用双声叠韵的联绵词来增强诗歌音调的和谐美和描写人物的生动性。如“窈窕”,是叠韵;“参差”,是双声;“辗转”,既是双声又是叠韵。用各类词语修饰动作,如“辗转反侧”;摹拟形象,如“窈窕淑女”;描写景物,如“参差荇菜”,无不活泼逼真、声情并茂。2.偶句入韵。这种偶韵式支配着两千多年来我国古典诗歌谐韵的形式,而且全篇三次换韵,又有虚字脚“之”字不入韵,而以虚字的前一字为韵。这种在用韵方面的参差变化,极大地增强了诗歌的节奏感和音乐美。3.起兴手法。起兴,作为《诗经》中经常使用的一种表现手法,就是触景生情,因事寄兴。一般用于一首诗的开头,先用一两句话写一下周围景物,以引起下面的诗句。比如这首诗写雎鸠鸣叫,让人联想到男女欢爱,引出下文追求淑女的诗句。

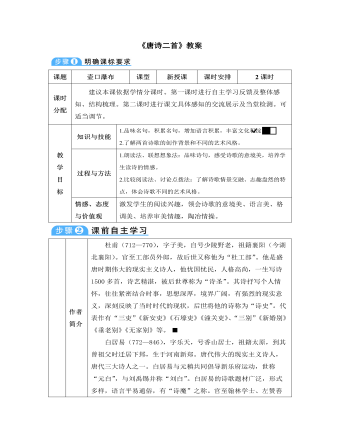

部编版语文八年级下册《唐诗二首》教案

761年8月,成都平原风雨成灾。草堂被吹破了,草堂前的一棵200年的楠树也被拔倒了。〖JP3就在诗人政治上受到冷遇,又加风雨成灾的情况下,杜甫写了《茅屋为秋风所破歌》。〖JP《卖炭翁》:本诗选自《白居易集》卷四(中华书局1979年版)。本诗是白居易《新乐府》组诗中的第三十二首,自注云:“《卖炭翁》,苦宫市也。”白居易写作《新乐府》是在元和(唐宪宗年号,806—820)初年,这正是宫市为害最深的时候。他对宫市十分的了解,又对人民有深切的同情,所以才能写出这首感人至深的《卖炭翁》来。皇宫所需的物品,本来由官吏采买。中唐时期,宦官专权,横行无忌,连这种采购权也抓了过去,常有数十百人分布在长安东西两市及热闹街坊,以低价强购货物,甚至不给分文,还勒索“进奉”的“门户钱”及“脚价钱”。名为“宫市”,实际是一种公开的掠夺。诗人有感于此,写下本诗。

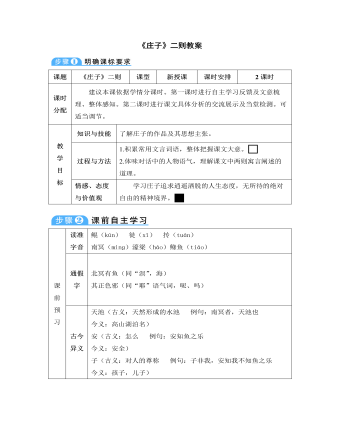

部编版语文八年级下册《庄子》二则教案

【再读课文,梳理结构】1. 文章标题为“北冥有鱼”,后来怎么又写鸟了?鸟是由鱼变化而来的。鲲的体形有几千里,变成鸟后,鸟的脊背不知有几千里长。说明庄子想象力丰富。2. 鸟为什么要迁徙到南冥?南冥是天人的大池,是鸟心目中的理想境地,是要追求一种精神的自由。3. 鲲鹏由北海飞到南海,需要借助什么条件?“海运则将徙于南冥”“抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也”4. 句子赏析:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”词句运用丰富的想象,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想象和联想。

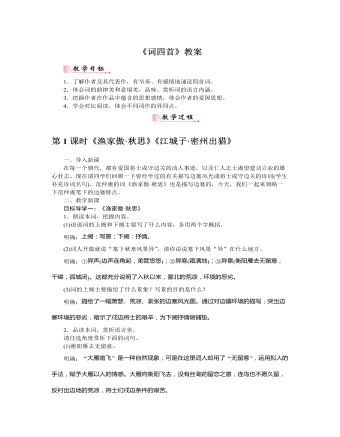

部编版语文九年级下册《词四首》教案

二、教学新课目标导学一:《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》1.认识作者,了解写作背景。辛弃疾(1140—1207),字幼安,号稼轩,南宋词人,著有《稼轩词》,存词600多首,其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚。辛弃疾年轻时参加抗金起义,失败后南归,极力主张收复中原,却遭到排斥打击,长期不得任用,闲居近二十年,这首词是作者失意闲居信州(今江西上饶)时所作。陈同甫(1143—1194),名亮,与辛弃疾都力主抗金,志同道合,结为挚友。其词风格与辛词相似。2.研读细品,理解本词的情感与主旨。(1)“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”作者为什么要“醉”?词人挑灯看剑,在梦中回到连营体现了什么?

部编版语文九年级下册《短文两篇》教案

4.《不求甚解》一文分析了陶渊明怎样的读书态度,请指出“不求甚解”的两层含义。明确:态度:养成“好读书”的习惯;读书要诀在于“会意”。含义:第一,虚心,书不一定都能读懂;第二,读书方法:不固执一点,而要了解大意。5.《不求甚解》一文是驳论文还是立论文?又是如何驳或者立的?谈一谈你的理解。明确:驳论文。驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体;最后又强调了“书必须反复读”的主张。这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

部编版语文九年级下册《短文两篇》教案

4.《不求甚解》一文分析了陶渊明怎样的读书态度,请指出“不求甚解”的两层含义。明确:态度:养成“好读书”的习惯;读书要诀在于“会意”。含义:第一,虚心,书不一定都能读懂;第二,读书方法:不固执一点,而要了解大意。5.《不求甚解》一文是驳论文还是立论文?又是如何驳或者立的?谈一谈你的理解。明确:驳论文。驳的是“论点”,先全面阐述“不求甚解”的含义,进而提倡虚心的“不求甚解”的读书态度,从而表明自己的观点;又从“会意”角度,列举古人读书的例子,并阐明自己的正确论点:读书在会意,不要死抠字眼,为一个局部而放弃整体;最后又强调了“书必须反复读”的主张。这样通过树立自己正确的观点从而驳倒敌论。

部编版语文九年级下册《曹刿论战》教案

目标导学四:详细解读,体会“论战”智慧1.阅读第一段,说说第一段写了什么内容,可以分为几层。明确:第一段写鲁国战前的准备,可分为两层:第一层(从开始到“乃入见”)写曹刿跟乡人的对话,说明曹刿“请见”的原因;第二层(从“问”到段末)写曹刿跟鲁庄公的对话,说明政治上取信于民是作战的先决条件。2.曹刿的身份是怎样的?为什么他要说“肉食者鄙,未能远谋”呢?明确:从“其乡人曰”句中我们能推知曹刿的身份为普通老百姓,没有官位,属爱国君子,但他“位卑未敢忘国忧”。一句“肉食者鄙”,表明他已经观察到了君主身边未有长策的弊端;而“未能远谋”不仅是对自己深谋远虑的充分肯定,而“远谋”二字,也正是整个论战的核心。3.“何以战”是个宾语前置的句子,这句话引出了下文分析战争的条件,突出了曹刿重视战前的政治准备。鲁庄公认为要做哪几方面的准备呢?

部编版语文九年级下册《孔乙己》教案

明确:(1)作者在前三段简要交代了故事发生的背景环境——咸亨酒店。咸亨酒店是一个人群集中之地,反映着形形色色的人,但重要的是长衫和短衣的区别,昭示着这是一个阶级分层的封建社会。而“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气”也凸显出这个社会的薄凉。(2)“笑”是贯穿文中始末的一个关键词,首先从“只有孔乙己到店,才可以笑几声”的基调开始,孔乙己便已然注定是众人的笑料;果然,辩别盗窃,“引得众人都哄笑起来”;质疑他是读书人,“众人也都哄笑起来”;给孩子们吃茴香豆,“孩子都在笑声里走散了”;他最后一次出现,也是“在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了”。然而,这个“笑”字在文中只是“轻松活泼”的假象,它是森然的,沉重的。“笑”里面表现的是人与人之间的冷漠,是世态人情的薄凉。而也是从这“笑”中,我们感受到了作者写在其中的怒,对社会于苦人的薄凉的控诉。

部编版语文九年级下册《诗词曲五首》教案

(5)这首诗表达了什么感情?请简要分析。明确:这首诗饱含沉痛悲凉,既叹国运又叹自身,把家国之恨、艰危困厄渲染到极致。最后一句由悲而壮、由郁而扬,慷慨激昂、掷地有声,以磅礴的气势、高亢的语调显示了诗人的民族气节和舍生取义的生死观。目标导学三:《山坡羊·潼关怀古》1.了解作者和创作背景及诗歌体裁张养浩(1270—1329),字希孟,号云庄,山东济南人,元代文学家。他诗、文兼擅,而以散曲著称。张养浩为官清廉,爱民如子。天历二年(1329年),因关中旱灾,被任命为陕西行台中丞以赈灾民。《山坡羊·潼关怀古》便写于应召往关中的途中。散曲:到了元代,出现新兴的体裁——曲。曲大致分为两种,一是剧曲,一是散曲。散曲没有动作、说白,包括套数和小令两种基本形式。套数由若干曲子组成,小令以一支曲子为独立单位。《天净沙》《山坡羊》都是有标题的小令。本篇“山坡羊”是小令的曲牌名,“潼关怀古”是标题。

部编版语文九年级下册《唐雎不辱使命》教案

3.假如你是使臣唐雎,说说双方谈判交锋时秦王嬴政留给你的印象。假如你是秦王嬴政,经过这次事件后,你会如何评价安陵国的使臣唐雎?【教学提示】直接对人物形象发问可能会使学生丧失发现的乐趣,也容易让回答缺少丰富人物个性的认识,进入角色,换位评价,角色感和情境感有利于激发学生的表达欲望。示例:唐雎:秦王是强国之君,消灭各诸侯国统一天下是他必然的野心,这次他试图不费一兵一卒巧取安陵的阴谋诡计不难识破。他在谈判中表现得骄横无礼、盛气凌人,甚至一度以开战恐吓,两国之间公平合理的谈判是根本不可能成立的。不过想要做天下君主的人必然有畏死的心理,我正是抓住这一点才击败了他,使安陵暂避了这一劫。秦王:原本以为安陵国的使节会乖乖就范,没想到唐雎此人不可低估,他不但在言辞上毫不妥协,与我针锋相对,而且在关鍵时刻敢于用生命捍卫自己的国家,这种胆识令人佩服,安陵国拥有唐雎这样的士人令人羡慕。

部编版语文九年级下册《梅岭三章》教案

【教学提示】教师范读,学生朗读、齐读,读出气势,读出感情,直至熟练背诵,亦可模仿课文录音朗读。1.阅读小序。小序在这首诗歌中有什么作用?明确:交代时间、地点、事件的原因和结果以及当时的环境、背景。这首“绝命诗”表现了诗人从容、镇定、大义凛然的情怀。2.学生齐读课文,概括这三首诗的内容。明确:第一首:回首征程——过去第二首:勉励战友——现在第三首:展望未来——将来3.比较三首诗的内容,并分析其表现的思想感情。明确:第一首:写自己。回首征程,将牺牲视作移师新战区,豪情满怀;表现了作者视死如归的气概和誓与反动派血战到底的革命精神。第二首:给同志。勉励战友,勉励后死者努力作战,以胜利捷报告慰死者;表现了作者心系革命、切盼人民解放的思想感情。第三首:望未来。展望未来,表现了作者乐观坚定的革命信念和甘为信仰牺牲的革命精神。

部编版语文九年级下册《无言之美》教案

目标导学三:深入理解,体会“无言之美”1.请你结合作者的任意一则论据,说说你对“无言之美”的感受。明确:正如作者探讨文学作品时的数个例子,诗歌本是极其简短的几句话,但是其包含的意境却是极其宽广的。如“大漠孤烟直,长河落日圆”,言语只有短短的十个字,但是读来却似看见大漠的宽阔宏伟之景,悲凉之意,予人以悲凉雄壮的美感。然而,作者要描写出这宽阔宏伟之景,悲凉之意,恐怕书万言都难以说尽,这不是意味着作者将它们寓于无言之中了吗?这就是古典文学中深蕴的无言之美。2.拓展延伸:品味下面一段话,说说你品味到“无言之美”的例子。拿美术来表现思想和情感,与其尽量流露,不如稍有含蓄;与其吐肚子把一切都说出来,不如留一大部分让欣赏者自己去领会。因为在欣赏者的头脑里所产生的印象和美感,有含蓄比较尽量流露的还要更加深刻。

部编版语文九年级下册《邹忌讽齐王纳谏》教案

一、导入新课唐太宗说:“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”历代君主若想成就一番霸业,身边没有几位敢进谏言的大臣是不成的;而劝谏能否奏效,一要看作君王的是否贤明,二要看谏者是否注意了进谏的艺术,使“良药”既“爽于口”,又“利于病”。战国时齐威王非常幸运地遇到了这样一位贤臣——邹忌。而这位以雄辩著称的谋臣的讽谏之法更是令人叫绝。今天,我们就来欣赏选自《战国策》的历史散文《邹忌讽齐王纳谏》。二、教学新课目标导学一:认识作品,了解相关文学常识《战国策》:一部国别体史学著作,又称《国策》。书中主要记载的是战国时策士们的政治主张和言行策略,所以传到西汉末时,由刘向整理校正后定名为《战国策》。它是先秦历史散文中的一枝奇葩,对后世史学和文学的影响极为深远。

小学数学人教版三年级上册《分数的初步认识》说课稿

一、说教材本课内容是人教版义务教育课程标准实验教科书三年级上册90页到91页内容。这部分内容是学生在掌握了万以内整数知识的基础上进行教学的。从整数到分数是数的概念的一次扩展,又是学生认识数的概念的一次质的飞跃。无论是意义,还是读写方法、计算方法,分数和整数都有很大的差异。因此,教材将分数的知识分段教学。本学段是分数的初步认识,这节课是认识几分之一。认识几分之一是本单元教学内容的核心。二、说学情分析在此之前,学生在生活中可能接触过二分之一这样的分数,但并不理解它的含义。分数的产生是从平均分某个不可分的单位开始的,学生生活中已经有这样的经验。例如,妈妈把一个月饼平均分成两份给弟弟和妹妹,每人分得半个月饼。但学生不会用分数来表述。所以,教学中我特别注意从学生已有的生活经验出发,在丰富的操作活动中主动去获取分数的相关知识。

小学数学人教版四年级上册《亿以内数的认识》说课稿

三、教学理念:学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者,引导者和合作者。教师要遵循儿童心理特点和认知规律,加强数学与现实生活的联系,关注学生个体差异,使学生人人学有价值的数学,人人能获得必要的数学,不同的人在数学上得到不同的发展。在教师精心组织下,充分让学生自己去发现探索亿以内数的规律,使每个学生都有学习成功的体验,增进学好数学的信心。四、教学内容:教科书第2~5页的内容,练习一的1-5题。五、教学目标:1.使学生认识计数单位"万""十万""百万""千万"和"亿",知道亿是个大数;知道亿以内各计数单位的名称和相邻两个单位之间的十进关系。2.掌握数位顺序,理解并掌握我国四位一级的计数习惯,能够根据数级正确地读出亿以内的数。3.通过情境创设,小组合作学习等形式,使学生获得正确读数的成功体验;培养学生分析、综合的能力。4.培养学生对大数的感受,发展学生的数感。六、教学重点:亿以内数的认识,读法。七、教学难点:1. 数级、数位、计数单位的区别以及"位值"的理解。2.每级中间或末尾有0的读法。八、教具学具:教师准备PPT课件,数位表,师生都备计数器。

小学数学人教版四年级上册《亿以上数的认识》说课稿

一、说教材 1、教学内容 九年义务教育小学数学四年级上册第一单元“大数的认识”的第九课时。 2、教材分析教材在亿以内数的认识的基础上教学亿以上数的认识。通过地球不堪人口之重负的拟人素材生动地引入世界人口的总数让学生在感受大数、学习亿以上数的读法的同时了解到地球上人口太多了如不控制将要威胁到人类的生存环境渗透有关人口知识和环境保护教育。 3、教学重点、难点 教学亿以上数的读法与写法。 亿以上中间和末尾有0的数的读法及写法。 4、教学目标 根据本节课的重、难点和内容的特点我制定了以下三条教学目标 (1)理解多位数的读、写法在具体情境中能够根据数级正确地读写出多位数体会并能阐述多位数读数的规律。 (2)结合现实素材使学生感受亿以上数的意义培养学生的数感。 (3)让学生在活动中体会数学与现实生活的联系培养学生用数学的眼光观察生活和应用数学的意识培养学生自主探索自我评价和善于合作的能力。

小学数学人教版三年级上册《毫米和分米的认识》说课稿

一、教材分析本课是人教版3年级上册数学第3单元的第1课时,本课内容是在学习了长度单位米和厘米的基础上进行教学的,通过学习,使学生对常用的长度单位有一个比较完整的认识,对于今后学习面积单位和体积单位,发展学生的空间观念具有重要意义。二、教学目标:根据对教材的理解,同时结合学生已有的认知结构和心理特征,制定如下教学目标:(1)、知识目标:认识长度单位毫米和分米, 初步建立1毫米和1分米的长度观念;知道1分米=10厘米,1厘米=10毫米,1米=10分米,并能进行长度单位间的简单换算。(2)、能力目标:通过估一估、量一量等活动,培养和发展学生的空间观念、估测能力、动手操作能力和推理能力。(3)、情感目标:经历实际测量的过程,体会长度单位在日常生活中的应用,感受数学和生活的密切联系,体验数学学习的乐趣。

小学数学人教版六年级上册《比的基本性质》说课稿

一、说教材1、教材所处的地位和作用:《比的基本性质》是小学数学人教版六年级上册第三单元第三小节比和比的应用的第二课时。它是在学生学习商不变性质、分数的基本性质、比的意义、比和除法的关系、比和分数的关系的基础上组织教学的。比的基本性质是一节概念课的教学,它跟分数的基本性质、商不变性质实际上是同一道理的。所以本节课主要是处理新旧知识间的联系,在巩固旧知识的基础上进入到学习新知识。教材内容渗透着事物之间是普遍联系和互相转化的辩证唯物主义观点。学生理解并掌握比的基本性质,不但能加深对商不变性质、分数的基本性质、比的意义、比和分数、比和除法等知识的理解与掌握,而且也为以后学习比的应用,比例知识,正、反比例打好基础。

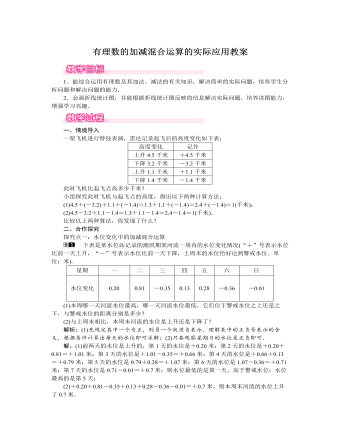

北师大初中七年级数学上册有理数的加减混合运算的实际应用教案

(1)本周哪一天河流水位最高,哪一天河流水位最低,它们位于警戒水位之上还是之下,与警戒水位的距离分别是多少?(2)与上周末相比,本周末河流的水位是上升还是下降了?解析:(1)先规定其中一个为正,则另一个就用负表示.理解表中的正负号表示的含义,根据条件计算出每天的水位即可求解;(2)只要观察星期日的水位是正负即可.解:(1)前两天的水位是上升的,第1天的水位是+0.20米;第2天的水位是+0.20+0.81=+1.01米;第3天的水位是+1.01-0.35=+0.66米;第4天的水位是+0.66+0.13=+0.79米;第5天的水位是0.79+0.28=+1.07米;第6天的水位是1.07-0.36=+0.71米;第7天的水位是0.71-0.01=+0.7米;则水位最低的是第一天,高于警戒水位;水位最高的是第5天;(2)+0.20+0.81-0.35+0.13+0.28-0.36-0.01=+0.7米,则本周末河流的水位上升了0.7米.方法总结:解此题的关键是分析题意列出算式,用的数学思想是转化思想,即把实际问题转化成数学问题.探究点二:有理数的加减混合运算在生活中的其他应用