-

部编版语文八年级下册《安塞腰鼓》说课稿

1.教学内容《安塞腰鼓》是一篇具有诗意美的散文,文章以铿锵磅礴的语言,张扬激荡的句式,瑰丽奇伟的想象,急促暴烈的节奏,用一个个宛如鼓槌的汉字,在那天地之间,雄浑厚重的黄土高原之上,为我们鼓荡起一场惊心动魄、惊天动地的安塞腰鼓,那生命滔滔的激流,仿佛汹涌的黄河夺路而出。展现了我们中华民族生生不息、激越澎湃的活力。基于这个特点,这篇课文的教学主要内容是品味铿锵语句传达的勃发的生命激情,咏叹出的高原生命的热烈颂歌,民族魂魄的诗性礼赞,激发学生对人生的思考。2.教材的地位、作用新课标在实施目标中明确指出,要求学生吸收民族文化智慧,吸取人类优秀文化的营养。《安塞腰鼓》是义务教育新课程标准实验教科书语文七年级下册第四单元的第二篇课文。本单元主要是通过体味作者对生活中艺术的体验和感悟以及由此而触发的对人生的思考和认识,使学生在学习中进一步认识生命的力量和人生的价值,提高学生的素养,为今后学生阅读、欣赏、审美鉴赏打下基础。《安塞腰鼓》这篇散文充分展示了我中华文化的丰厚博大,充盈着生命的渲泄与活力,具有丰富的人文内涵,对学生精神的影响是深广的。

部编版语文七年级上册《走一步-再走一步》说课稿

一、教材分析《走一步,再走一步》记叙了“我”童年的一次冒险和在父亲的帮助下一步一步战胜困难脱险的经历,告诉我们:困难和危险并不可怕,只要我们坚定信心、不怕它,将它分解为一个一个的小困难,从眼前脚下做起,就能个个击破、战胜它的道理。文章通过一个故事生发出人生感悟,引出一个富有哲理的道理,给人以启发和教益。二、学生分析对一个刚刚跨入初中大门的同学来说,初中生活的开始,意味着另一段人生旅程的开始,他们是带着父母亲友的期望,在他们殷切的目光中走进初中校园的,因而在他们的心中,充满了对未来的设计与规划。他们有理想,有目标,有干劲,但由于缺乏必要的经验,心理承受能力相对较差,因而一遇到困难,或手脚失措,不知该咋办;或怨天尤人,哀叹命运不公;或干脆打退堂鼓,畏惧退缩。总之,他们大都不敢面对困难,正视困难,积极思考,从而找到解决困难的办法。故对学生进行正视困难并积极克服困难的思想教育是非常有必要的。

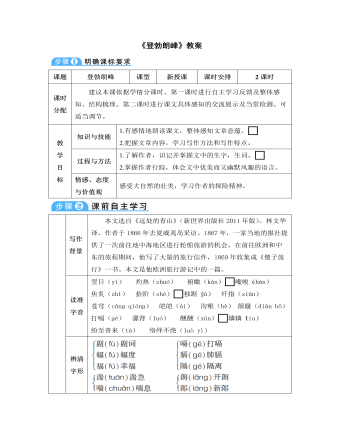

部编版语文八年级下册《登勃朗峰》说课稿

马克·吐温(1835-1910),美国幽默大师、小说家,19世纪后期美国现实主义文学的杰出代表之一。作品风格以幽默和讽刺为主,既富于独特的个人机智与妙语,又不乏深刻的社会洞察与剖析。主要的代表作品有《百万英镑》(短篇)等。此外,马克·吐温还有自己的四大名著:《哈克贝利·费恩历险记》《汤姆·索亚历险记》《败坏了哈德莱堡的人》《苦行记》等。勃朗峰是阿尔卑斯山脉最高峰,也是西欧第一高峰,海拔4807米,法语意为“银白色山峰”,位于法国和意大利边境。勃朗峰地势高耸,常年受西风影响,降水丰富。冬季积雪,夏不融化,白雪皑皑,山体约有200平方公里为冰川覆盖。勃朗峰设有空中缆车和冬季体育设施,为登山运动胜地;山峰雄伟,风光旖旎,为阿尔卑斯山最大旅游中心。勃朗峰下筑有公路隧道,起自法国的沙漠尼山谷到意大利的库马约尔,长11.6公里,1965年建成通车,使巴黎到罗马的里程缩短了约220公里。

部编版语文八年级下册《壶口瀑布》说课稿

一.说教材1.教材的地位及作用《壶口瀑布》是人民教育出版社《语文》(基础模块)下册第5单元的第一篇课文,也是大纲要求基础模块下册“阅读与欣赏”的第一篇课文。本单元主题是“人与自然”,教学目的是使学生正确理解人类和大自然的关系,直面如何善待自然,善待每一个生命等问题,从而获得新的感悟。课文通过对壶口瀑布,对黄河的赞美,联想到人勇往直前的精神;对大自然的赞美和对人性精神的赞美,正是落实本单元学习目的的载体。2.教学目标根据大纲要求,我从教材和学生实际出发,确定了知识、能力、情感三个教学目标。知识目标是:感受壶口瀑布雄伟壮阔的气势,了解壶口瀑布的特点。能力目标是:领会课文运用多种手法描写壶口瀑布的妙处,学习多种描写手法的运用。情感目标是:领悟作者借自然景观所表达的对于人生的思考和对于民族精神的歌颂。

部编版语文八年级下册《社戏》说课稿

一:说教材1.说教材的地位。《社戏》是初中语文八年级下册第1单元的一篇课文,就体裁而言,它属于小说。就内容而言,它是以“社戏”这一江南水乡文化活动为线索,表现了作者的一段童年生活经历。课文通过“我”和少年伙伴们夏夜行船、船上看戏、月下归航等情节的描写,展示了“我”的一段天真烂漫、童趣盎然的生活经历,表现了作者对童年生活的美好回忆和对故乡的眷恋之情。所以本文定位在“文化生活”上,体现了语文同文化生活的密切关系。因此教学本文除教会学生使用语文工具外,还有就是培育学生对课外生活的关注。课文《社戏》以“社戏”这一江南水乡文化活动为线索,表现了“我”的一段童年生活经历。课文通过“我”和少年伙伴们夏夜行船、船上看戏、月下归航等情节的描写,展示了“我”的一段天真烂漫、童趣盎然的江南水乡文化生活经历。

部编版语文九年级上册《敬业与乐业》说课稿

一、 教材分析《敬业与乐业》是部编版中学语文九年级上册第二单元的一篇课文,它是梁启超的一篇有关事业与人生的演讲稿。文章层次清楚、条理清晰、论据充分,发人深思,让学生们体会敬业乐业的趣味。二、 学情分析:九年级学生对议论文体已有了初步的认识,并且已经开始学习写一些简单的议论文。但无论从学生的阅读还是写作来看,学生对议论文掌握的情况都有待加强。本篇课文无论在议论的层次、结构还是方法等方面都是最有代表性的,也是演讲的特点和技巧体现得很明显的文章,因此,有必要学习。三、 教学目标根据教材分析和学生实际能力特点,我确定了如下的教学目标:知识与技能:在反复阅读课文的基础上,找出作者的主要观点,梳理出作者的论证思路,体会并领悟敬业与乐业的精神,从中受到人文熏陶。过程与方法:学习本文运用的多种论证方法,条理清楚地阐述自己的观点。

部编版语文九年级上册《创造宣言》说课稿

一、说教材《创造宣言》是人教版第五单元的一篇文章。《创造宣言》这篇文章告诉读者:只要你坚定信念,有勇气,有智慧.人人都能创造。作为语文教师,不仅要重视语文的工具性,还要关注人文性,所以语文课堂对学生的知识能力及情感的培养都是不可忽视的。因而我将《创造宣言》的教学目标定为:1、了解演讲词(驳论文)的文体特点;2、品味语言,感悟“创造”,体会作者情感;3、树立创造意识,培养敢于创造的精神;教学重点:感悟“创造”,体会作者的思想感情;教学难点:掌握驳论文的结构特点。二、说教法和学法教师作为教材和课堂的自由的研究主体,应最大限度地使课堂面向全体学生,最大限度地开发学生的潜能,提高课堂效率。于是,在教学中,我遵循“以人为本”理念,我尝试运用“问题点拨·自主探究”的语教学模式。提出一些富有启发性的问题,引导学生思考、发言、讨论等。

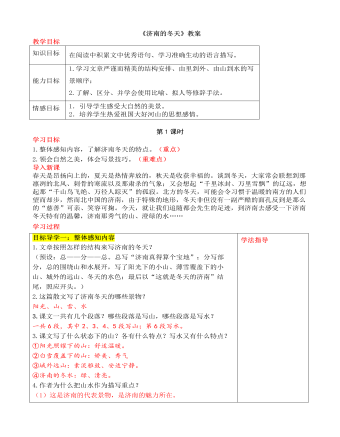

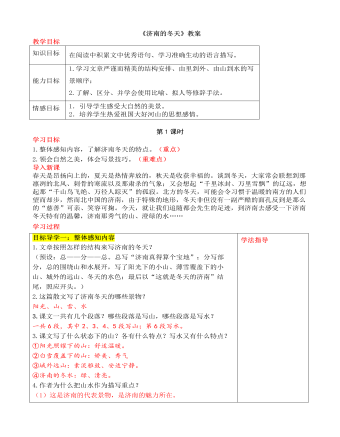

部编版语文七年级上册《济南的冬天》教案

目标导学二:体会写景技巧1.第一段作者用什么写作手法写出济南冬天“温晴”的天气特点,有何好处?通过和北平冬天多风、伦敦多雾、热带日光的毒和响亮(根据语境是指“晴朗得刺眼”)作对比,写济南冬天无风声、无重雾、无毒日的“奇迹”“怪事”,突出它独有的“温晴”美景,赞赏它是个“宝地”。2.第3自然段描写薄雪覆盖下的山,运用了移步换景的手法,请你简要分析。作者运用移步换景的手法,从山上的矮松写到山尖、山坡和山腰的薄雪,自上而下,把雪的光、色、态逐步展现在读者面前,表现济南冬天的秀美。3.最后一段描写水色,运用了哪些手法?有什么好处?(1)衬托手法:作者描写绿萍的绿、水藻的绿、水面柳影的绿,衬托出水绿。(2)联想手法:由水的绿联想到绿的精神,联想到春意盎然的生机。(3)化动为静:运用拟人修辞,写水藻“把终年贮蓄的绿色全拿出来”,写“水也不忍得冻上”,突出水清、水暖的特点。

部编版语文九年级上册《你是人间的四月天》说课稿

三、说教学目标基于以上对教材和学情的分析,我在研读新课的要求,阅读文学作品时也有着情感体验说感知文章的内涵,从中获得对自然社会人生的有益启示。从三维目标三方面制定了如下教学目标:1.了解作者的生平与新月派诗歌“三美”主张,把握诗歌内容2.通过诵读法、自主合作探究法,多角度体会诗歌的语言美,这也是本节课的重难点。3,理解作者隐藏在文字下深沉的母爱,体会生命的美好。四、说教法学法教学的目的所在,正如叶圣陶先生所说,教是为了不教,学是为了会学,教学中理应灵活处理多种教学方法,因此,我将多媒体辅助教学法、提问法,点拨法的教法与学生诵读品味法、圈点勾画法、自主合作探究法的学法结合起来,以求达到事半功倍的效果。

部编版语文九年级上册《我爱这土地》说课稿

本课特点:《我爱这土地》作于1938年10月,当时国难当头,饱经沧桑的祖国,又一次遭受日寇铁蹄的践踏,作为诗人的艾青,歌唱祖国,歌唱土地,抒发了那个时代华夏儿女的共同心声,编者把它安排到第一单元,其导引作用和显著地位可见一斑。2.在学情方面:授课对象是九年级学生,他们在初一时已学过多首中外现代诗歌,对诗歌有一定的阅读经验,但诗歌跳跃性、凝练性均很强,理解起来有一定的困难。基于以上四个方面的考虑,我把本课目标设定为:(1)能正确、流利、有感情地朗读诗歌,读出重音和韵律,并能熟读成诵;(2)能找到诗歌的主要意象,说出土地的象征意义及作品表达的情感;(3)能学会知人论世的解读诗歌的方法,认同诗人炽烈的爱国情感。3.教学重点:根据新课标中要求以及本课文体的特点,我将本课的重点确定为正确、流利、有感情地朗读诗歌达到当堂成诵。

部编版语文九年级上册《水调歌头》说课稿

1.对本节教材进行分析教材所处的地位和作用:《水调歌头明月几时有》是人教版初中九年级上册第三单元的一篇课文。本单元是文言文和古诗词单元,着重培养学生在大致读懂课文的基础上,结合自己的体验评价作品的思想内容,了解古人写景、叙事、议论的特色、同时积累文言词语,增强语感。学生在以往的学习之中,有一定的古诗词学习基础,将为本节的学习起着铺垫作用。本节内容是在初中诗词整体的学习中,占据重要地位。更为今后学习苏轼的文章打下基础。2.学情分析学生在前两的学习中已持续的诗词训练,因此学生对本文的解读并不是很难。教育教学目标:根据上述教材分析和学情分析,制定如下教学目标:(1)知识目标:了解关于苏轼的文学常识,本文的写作背景,积累实词(2)能力目标:培养学生朗读诗歌的能力和利用写作背景分析诗歌主旨和表达思想感情的能力(3)情感目标:培养学生旷达的胸襟和健康乐观积极的人生态度重点,难点以及确定依据:本着课程标准,在吃透教材基础上,结合自己学生的实际情况,我确定本节课的重点难点

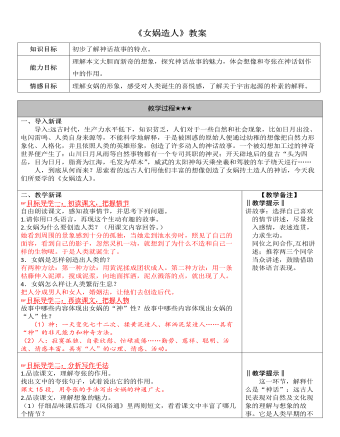

部编版语文七年级上册《女娲造人》教案

二、教学新课?目标导学一:初读课文,把握情节自由朗读课文,感知故事情节,并思考下列问题。1.请你用口头语言,再现这个生动有趣的故事。2.女娲为什么要创造人类?(用课文内容回答。)她看到周围的景象感到十分的孤独,当她走到池水旁时,照见了自己的面容,看到自己的影子,忽然灵机一动,就想到了为什么不造和自己一样的生物呢。于是人类就诞生了。3.女娲是怎样创造出人类的?有两种方法:第一种方法:用黄泥揉成团状成人。第二种方法:用一条枯藤伸入泥潭,搅成泥浆,向地面挥洒,泥点溅落的点,就出现了人。4.女娲怎么样让人类繁衍生息?把人分成男人和女人,婚姻法,让他们去创造后代。?目标导学二:再读课文,把握人物故事中哪些内容体现出女娲的“神”性?故事中哪些内容体现出女娲的“人”性?

部编版语文七年级下册《古代诗歌五首》教案

四、赏析诗歌这首诗,是古今一致公认的名篇。诗人登上幽州的蓟北楼远望,悲从中来,并以“山河依旧,人物不同”来抒发自己“生不逢辰”的哀叹。“前不见古人”一句五个字,但却包括了燕昭王在内的许多古代贤王,他们知人善任,人尽其才,大约怎么也不会任用像武攸宜这样的无能之人;至于作者自己,如有像燕昭王这样的统治者,才能一定会得到施展,抱负终会实现。但这一切不过是感慨而已,因为前代的贤王已成过去,是见不着的。 “后不见来者”,后代的贤君也将会有的,但人的生命是如此短暂,自己又怎么能见得着呢!前代的贤王见不着,后代的贤君等不到,空有治国安民的理想,终一生不得实现,这该是多么令人忧郁的事情啊! 1、孤独2、生之短促 人类摆脱不了的命运 3、怀才不遇 封建士子共同的命运天 地 人——孤独诗歌表现了诗人怎么样的情怀?

部编版语文七年级下册《紫藤萝瀑布》教案

学习要求1、熟读课文,掌握文中难解字词。2、划分文章层次结构,理清文章脉络。3、揣摩文章流露的作者的思想感情,理解作品主旨。一、导入新课紫藤萝亦称紫藤,朱藤,藤萝,豆科,羽状复叶,春季开花,蝶形花冠,青紫色,总状花序,产于我国中部,供观赏,花种子供食用。紫藤萝是瀑布吗?不是的,因为,它是很多很多的紫藤萝花组成的,因为像瀑布一样从空中垂下来,不见其发端,也不见其终极,所以文章叫《紫藤萝瀑布》。 二、作者简介宗璞,原名冯宗璞,我国当代女作家,毕业于清华大学文学系。我们学过的文章有童话《花的话》。本文背景宗璞一家,在“文化大革命”中深受迫害,“焦虑和悲痛”“一直压在”作者的心头。这篇文章写于1982年5月,当时作者的小弟身患绝症,作者非常悲痛(1982年10月小弟病逝),徘徊于庭院中,见一树盛开的紫藤萝花,睹物释怀,由花儿的自衰到盛,感悟到生的美好和生命的永恒,于是写成此文。

部编版语文七年级下册《最苦与最乐》教案

② 什么事最快乐呢?(用原文语句回答)责任完了,算是人生第一件乐事。③用文中语句概括第4自然段的内容。天下事从苦中得来的乐才算真乐。④请从最后一段中找出与“快乐之权,操之在己”内涵相符的一句:尽得大的责任,就得大快乐;尽得小的责任,就得小快乐。第二课时四、师生探究讨论第一部分:1、文章开头设问“人生什么事最苦?”提到了哪些事,它们是最苦的事吗?贫→知足;失意→安分;老、死→达观。作者认为它们可以从心态上、观念上去排解。2、接着作者提出自己的见解,人生什么事最苦呢? (请用原文回答)我说人生最苦的事,莫若身上背着一种未了的责任。3、作者举了哪些例子证明自己的观点?从个人对他人的责任(承诺未完、欠人钱、受人恩惠、得罪人等)再延伸到对家庭、社会、国家,乃至于对自己都有责任,一旦应尽的责任没有尽,这种痛苦无法解脱。

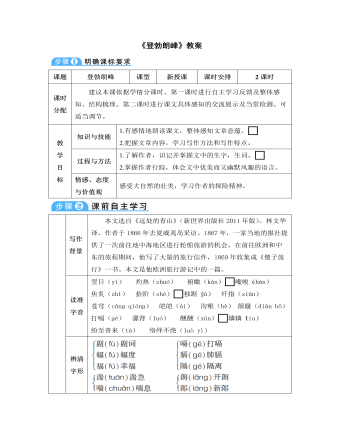

部编版语文八年级下册《登勃朗峰》教案

【初读课文,整体感知】1.文章主要描写了作者上山与下山的经历,这些经历有哪些不同?表达了作者什么样的感受?(1)作者上山时,是以写景散文的笔法,描述了沿途的秀色美景,高山的险峻陡峭,水流的清澈急湍,美不胜收。表达了作者游览时的激动与喜悦。(2)作者下山时,是以叙述小说的笔法,用极为幽默诙谐的写法描述了车夫之王,以及他们惊险而又激动的旅行,富有感染力和传奇色彩。2.本文第4、5段的描写十分精彩,试分析其表达特色和表达效果。选取勃朗峰上的山峰、高地,从视觉的角度描写,远近结合,相映成趣。运用比喻、拟人的修辞手法,生动形象地描绘了陡峭峻拔的山峰、色彩斑斓的天空、飘忽不定晶莹洁白的白云,体现了勃朗峰景色的优美壮丽。

部编版语文八年级上册《美丽的颜色》教案

目标导学二:细读课文,把握人物形象作为一个科研工作者,尤其是在极度艰苦的工作环境下,想要获得成功不仅需要技术上的努力,更需要这位伟大的科研工作者集一切美好的品质于一身,居里夫人无疑就是这样的一个典型。请你细读文章,找到表现居里夫人人格魅力的句段,探究居里夫人的精神品格。明确:(1)对科学事业诚挚的热爱。“工作日变成了工作月,工作月变成了工作年,比埃尔和玛丽并没有失掉勇气。这种抵抗他们的材料迷住了他们。”其中的“迷住”一词突出表现了居里夫人对科学的痴迷和挚爱。(2)无惧一切困难,敢于将想法付诸实践。“最困难的,或者说几乎不可能的,乃是离析这极小含量的物质,使它从与它密切混合着的杂质中分离出来。”居里夫人选择最困难的工作,付出艰苦的劳动。(3)持之以恒、不轻言放弃。“工作日变成了工作月,工作月变成了工作年。”在这日复一日、年复一年的工作中,居里夫人终于提炼出了镭。

部编版语文八年级下册《礼记》二则教案

【课堂讨论,拓展延伸】1.文中“大同”社会跟陶渊明描绘的那个“世外桃源”有没有相似的地方?2.请说一段话描绘你心目中的理想社会。这是两道开放性的题目。第一题,要启发学生透过“桃源”中的生活现象来认识这个社会,例如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可以看出“桃源”中的老人和孩子生活极其幸福、快乐,这就是“大同”社会中“老有所终”“幼有所长”,由此还可以推知矜、寡、孤、独、废疾者这五种人同样受到全社会的关爱。第二题重在激发学生进行大胆新奇的联想和想象,营造一种畅游理想未来的热烈气氛。【把握文章主旨】仔细阅读课文,理解文章主旨。《虽有嘉肴》:本文论述了教与学的关系问题,说明了教和学是相辅相成的,是互相促进的道理。《大道之行也》:本文通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对美好生活的追求。

部编版语文八年级上册《写作:学习写消息》教案

1.叙述式:用摘要或综合的方法,对消息中最新鲜、最主要的事实作扼要的叙述。2.描写式:对消息中的主要事实或某一个有意义的侧面、细节,作简洁朴素而又有特点的描写。3.评论式:对所报道的事实,作简洁、精辟的评论,以揭示事件的意义和目的。4.提问式:把主要事实用提问的方式写出来,使报道的问题更为尖锐,以引起读者的注意。目标导学三:展开丰实的主体主体是消息的躯干,是对导语内容的展开和补充。其结构形式有两种:1.先后顺序。即按事物发展的先后顺序安排层次。2.逻辑顺序。即按事物的逻辑关系(如因果、并列、主次、点面等关系)安排层次。目标导学四:介绍背景和结语消息的背景和结语是一篇消息中可有可无的内容。1.背景是指消息所报道事实的历史情况和环境条件。消息使用的背景材料一般有三类:(1)对比性的;(2)说明性的;(3)注释性的。2.结语结语是消息的最后一句话或者一段话。有的消息已经把事实说清楚了,就不需要结语了。常见的结语有三种形式:(1)概括小节式;(2)预测趋势式;(3)提出问题式。

部编版语文八年级上册《与朱元思书》教案

明确:示例:①我读出了富春江的山是高峻、连绵、充满生机的,从“夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰”一句可以体现。②我读出了富春江的水是清澈、湍急的,从“水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔”一句可以体现。要点:水的特征:清澈、湍急。山的特征:高峻、连绵、充满生机。目标导学四:修辞品析,写作借鉴1.本文综合运用了夸张、比喻、拟人、对偶等修辞手法,请举例并赏析其作用。明确:夸张:“千丈见底”“直视无碍”用夸张手法描写水的澄澈透明;比喻:“急湍甚箭,猛浪若奔”连用两个比喻,生动形象地描写水的湍急;拟人:“负势竞上,互相轩邈”把山拟人化,形象地写出了山的高峻和绵延不断;对偶:“泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵”运用对偶,句式整齐,极具音韵美。