-

人教版新课标PEP小学英语六年级上册I Have a Pen Pal教案

(1)教师说:“Zhang Peng’s mother is a teacher.What does she teach? Does she teach English?”教师出示Let’s talk部分的挂图,放录音,学生听录音阅读对话。教师出示主句型:Does he/she…?Yes,he/she does.No,he/she doesn’t.然后教师引导学生回答刚刚提出的问题,逐步掌握肯定和否定回答。再放一遍, 学生跟读. (2)教师说:“My mother is a teacher,too.Do you want to know more about her.Ask me some questions.”教师依次出示B Let’s learn部分的单词卡片,提示学生根据上面的短语和黑板上的重点句型提问,教师作答。 (3)教师指导学生进行替换练习。必要时,提示学生可以换一下对话里的人物,f 如:Does your uncle live in the city? Yes,he does.Does your grandma live in the country? No,she doesn’t. (4)“寻找家园”游戏 教师准备一些卡片,正面写有人名,反面写有地名,如:city,country,village,farm,forest,mountain,nature park等。请一名学生上台抽取一张卡片,问台一学生:“Guess.Where does…live?’’学生猜:“Does he/she live in/on…?”猜对的小组得一分。

北师大初中数学八年级上册应用二元一次方程组——里程碑上的数2教案

提示:要学会在图表中用含未知数的代数式表示出要分析的量;然后利用相等关系列方程。2.Flash动画,情景再现.3.学法小结:(1)对较复杂的问题可以通过列表格的方法理清题中的未知量、已知量以及等量关系,这样,条理比较清楚.(2)借助方程组解决实际问题.设计意图:生动的情景引入,意在激发学生的学习兴趣;利用图表帮助分析使条理清楚,降低思维难度,并使列方程解决问题的过程更加清晰;学法小结,着重强调分析方法,养成归纳小结的良好习惯。实际效果:动画引入,使数字问题变的更有趣,确实有效地激发了学生的兴趣,学生参与热情很高;借助图表分析,有效地克服了难点,学生基本都能借助图表分析,在老师的引导下列出方程组。4.变式训练师生共同研究下题:有一个三位数,现将最左边的数字移到最右边,则比原来的数小45;又知百位数字的9倍比由十位数字和个位数字组成的两位数小3,试求原来的3位数.

北师大初中数学八年级上册应用二元一次方程组——增收节支2教案

答:书包单价92元,随身听单价360元。最优化决策:聪明的Mike想了想回答正确后便同爸爸去买礼物,恰好赶上商家促销,人民商场所有商品打八折销售,家乐福全场购物满100元返购物券30元销售(不足100元不返券,购物券全场通用),但他只带了400元钱,如果他只在一家购买看中的这两样物品,你能帮助他选择在哪一家购买吗?若两家都可以选择,在哪一家购买更省钱?提示:书包单价92元,随身听单价360元。2)在人民商场购买随声听与书包各一样需花费现金452× =361.6(元)∵ 361.6<400 ∴可以选择在人民商场购买。在家乐福可先花现金360元购买随身听,再利用得到的90元返券,加上2元现金购买书包,共花现金360+2=362(元)。因为362<400,所以也可以选择在家乐福购买。因为362>361.6,所以在人民商场购买更省钱。第五环节:学习反思;(5分钟,学生思考回答,不足的地方教师补充和强调。)

小学数学人教版三年级上册《分数的简单计算》说课稿

一.教材分析(一)教材内容地位作用与学情《分数的简单计算》是人教版小学数学三年级上册P96~97第八单元中的分数的简单计算第一课时的内容。主要是简单同分母分数的加减法的计算,分数的简单计算是学生数与代数运算的一次扩展,是在学生之前学习认知了简单分数含义及其大小比较等知识经验的基础上开展教学的。也是学习异分母加减法等知识的基础。(二)教学目标基于以上教材理解分析和新课程标准“四基”、“四能”要求,拟将本课教学目标定位确立如下:知识与技能目标: 理解和掌握同分母分数加减法的算理和计算方法,能正确计算简单同分母分数的加减法,解决简单实际问题;过程与方法目标:让学生经历探究同分母加减法的计算方法的过程。培养学生的动手操作能力、逻辑思维能力、口头表达能力和计算能力。情感态度与价值观目标:让学生感受到数学来与生活的密切联系,培养增强数学兴趣。

小学数学人教版四年级上册《计算工具的认识》说课稿

一、教学内容:人教版小学数学四年级上册第23~25页全部内容二、编写意图:“计算工具的认识”分别介绍了计算工具算盘和计算器,还安排了有关计具的发展历史和现状的阅读材料。教材安排了较多的直观图战士了算盘和计算器的实际应用、算盘和计算器的结构,比较形象直观,让学生在观察和活动中认识常用的计算工具。三、教学目标:鉴于以上分析,我把本课的教学目标定位为以下三个方面:1.让生初步认识计算器,了解计算器的基本功能,会使用计算器进行大数目的计算,通过计算探索发现一些简单的数学规律,解决一些简单的实际问题。2.通过对计算器的运用,体验用计算器进行计算的优点,进一步培养对数学学习的兴趣,感受用计算器计算在人类生活和工作中的价值。3.在自主探究的学习过程中培养学生的问题意识和创新意识,在解决实际问题中,渗透节约、环保等方面意识,使学生受到思想教育。

小学数学人教版四年级上册《十进制计数法》说课稿

(二)十进制计数法1.新课引入.我们已经学过亿以内的数及计数单位和亿以内的数位顺序.在日常生活中还经常用到比亿大的数,例如我国人口约有12亿,世界人口有50多亿,银行存款已超过百亿等.你能从亿接着往下数吗?2.用算盘数数,认识十亿、百亿、千亿.可以在算盘上先拨上亿,边拨珠边数:10个一亿是十亿,10个十亿是一百亿,10个一百亿是一千亿.分别板书:十亿 百亿 千亿提问:你学过的个、十、百、千亿,都是用来计数的,它们叫什么?(叫计数单位.)教师指出:十亿、百亿、千亿和以前学习的个、十、百、千亿一样,都是计数单位.

小学数学人教版六年级上册《运用分数除法解决实际问题》说课稿

一.教材分析本节课是人教版六年级上册第38页例5,首先我对本节教材内容进行如下分析:本节课的教学设计力图体现“尊重学生,注重发展”,强调以学生为主体的学习活动对学生理解数学的重要性,本节教学内容分数除法中的解决问题,问题情境的数量关系表现为已知一个数的几分之几是多少,要求这个数,这样的的实际问题,与上一单元求一个数的几分之几是多少的实际问题,具有紧密的内在联系,即数量关系相同,区别在于已知数与未知数交换了位置,因此我有意识地采用多种活动方式,让学生理解知识的产生和发展的过程,尝到发现数学的滋味。 二.学情分析:我对我班学生也做了比较详细的分析,我班有13名学生,人数不多,但对数学知识的学习两极分化比较严重,大部分学生对数学学习有着浓厚的兴趣,但也有一部分学生与其他学生差异较大,对数学学习缺乏信心,积极思考的习惯有待于培养。因此在本节教学中,我关注更多的是用学生已有的知识经验激发学生的兴趣。

北师大初中七年级数学上册有理数的加减混合运算的实际应用教案

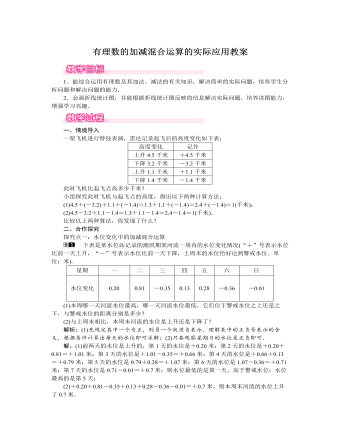

(1)本周哪一天河流水位最高,哪一天河流水位最低,它们位于警戒水位之上还是之下,与警戒水位的距离分别是多少?(2)与上周末相比,本周末河流的水位是上升还是下降了?解析:(1)先规定其中一个为正,则另一个就用负表示.理解表中的正负号表示的含义,根据条件计算出每天的水位即可求解;(2)只要观察星期日的水位是正负即可.解:(1)前两天的水位是上升的,第1天的水位是+0.20米;第2天的水位是+0.20+0.81=+1.01米;第3天的水位是+1.01-0.35=+0.66米;第4天的水位是+0.66+0.13=+0.79米;第5天的水位是0.79+0.28=+1.07米;第6天的水位是1.07-0.36=+0.71米;第7天的水位是0.71-0.01=+0.7米;则水位最低的是第一天,高于警戒水位;水位最高的是第5天;(2)+0.20+0.81-0.35+0.13+0.28-0.36-0.01=+0.7米,则本周末河流的水位上升了0.7米.方法总结:解此题的关键是分析题意列出算式,用的数学思想是转化思想,即把实际问题转化成数学问题.探究点二:有理数的加减混合运算在生活中的其他应用

部编人教版二年级上册《植物妈妈有办法》说课稿

一、说教材:《植物妈妈有办法》是一首诗歌,介绍植物用什么方法传播种子的常识。全诗共五节,第一节提出问题,第二、三、四节结构相似,分别介绍了蒲公英、苍耳、豌豆传播种子的方法。诗歌语言生动形象,简洁明快,富有节奏感,读起来朗朗上口。 二、教学目标:依据本组课文训练的主要意图和学生的实际,确定课文的教学目标如下: (1)知识与能力:正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。(2)过程与方法:围绕课题,质疑学文。(3)情感态度与价值观:激发学生热爱大自然,养成仔细观察的习惯。培养观察兴趣。 三、教学重点、难点:本课的教学重点是:有关植物传播种子方面的知识,教学难点是:培养学生观察事物的兴趣。

小学美术冀美版二年级上册《瓜果飘香》说课稿

教材分析:本课选用儿童熟悉喜好的瓜果为内容题材,并视之为绘画学习的切入点。通过观察辨识了解瓜果的形状和特点,品尝其色香滋味,使学生从感官的满足引发表现的欲望,促进主动地投入学习。本课教学内容偏重于对各种瓜果的形状和色彩运用的认识和表现,通过对瓜果的观察了解,画学生喜爱的水果,帮助他们建立亲近生活的热烈情感。所以我把认识瓜果的基本形状和了解熟悉色彩运用的基本知识与方法定为教学重点。由于学习内容接近学生生活,在直接体验的基础上,学生一般能够掌握瓜果造型的特点,并饶有兴趣地投入到学习活动中去。为了更好的拓展学生的想象空间,所以,在教学中我把丰富的创造想象定为教学难点.

小学美术冀美版二年级上册《4瓜果飘香》说课稿

二、说教法学法教法:本课教学内容偏重于对各种水果的形状和色彩运用的认识和表现。由于学习内容接近学生生活,因此,在教学中我采用直接体验、引导发现法,作品欣赏的教学法进行教学,以便学生在生动活泼的情境中,感受美的过程,去发现美,创造美。

部编人教版二年级上册《小蝌蚪找妈妈》说课稿

一、说教材这是一篇富有童趣的课文。一群天真活泼的小蝌蚪在寻找妈妈的过程中,不知不觉也变成了小青蛙,并帮助妈妈一起捉害虫。教材以童话故事的形式呈现了青蛙生长过程的科学知识,蕴含了从小能独立生活、遇事主动探索的道理。教材插图根据课文的内容,形象生动地展现了小蝌蚪的变化过程。二、说目标这是一篇二年级的课文,在低年级的语文学习中,识字是主要任务,根据低年级孩子的特点,因此我把认识“脑、袋”等15个生字,会写“两、就、哪”等10个生字定为本课的目标之一。把有感情地朗读好课文定为本课的另一重要的教学目标。

(说课稿)《 小毛虫》部编人教版二年级上册语文

二、说教学目标1.认识本课“昆、怜”等16个生字、读准多音字“尽”,会写“整、抽”等8个字。 2.能正确朗读课文。能运用边读边思,抓住关键词句的方法理解课文。3.懂得在别人抛弃你的时候不能悲观失望,要尽心竭力做好自己的事。三、说教学重难点1.学习生字词,正确、流利、有感情地朗读课文。抓住关键词句的方法理解课文。(重点)2.懂得在别人抛弃你的时候不能悲观失望,要尽心竭力做好自己的事。(难点)四、说教法和学法教学中我主要通过学生参与式的教学模式,采取朗读法、讨论法、?探究法,自主识字法等教学方法,配合现代教学手段,使学生积极参与到教学活动中来,乐于学,勤于思考。那么在学法上,新课程标准倡导自主、合作、探究的学习方式,于是我将学习的主动权还给学生。通过自主朗读、合作交流、讨论探究等方式展开,真正让语文教学的课堂变成学生的学堂。

(说课稿)《小马过河》部编人教版二年级上册语文

一、说教材《小马过河》是统编语文小学二年级下册第五单元的一篇精读课文。这篇文章篇幅长,涉及的事物多,哲理深刻。但课文情节美、事物美、构图美,我们可以利用课文自身的美去调动学生学习的兴趣,创设情境,在生动活泼的教学中扎扎实实地训练学生的语言。这是一篇家喻户晓的童话故事。讲述了小马在帮妈妈驮麦子到磨坊去的途中遇到一条小河,不知是深是浅,最后在妈妈的指引下安全过河的故事。本文以“过河”为线索,采用简洁生动的语言,使学生懂得做事不能只听别人说,要动脑筋想想,亲自去试试才行的道理。二、说教学目标1.会认“棚、驮”等14个生字,读准多音字“坊”,会写“愿、意”等8个生字。 2.能正确流利有感情地朗读课文,分角色朗读课文。3.引导学生知道做事不仅要动脑筋想,而且要勇于试,初步懂得“实践第一”的道理。三、说教学重难点1.学会本课生字新词,学习抓住重点语句理解课文内容。(重点) 2.理解文中老马对小马说的话,明白其中蕴含的道理。(难点)

人音版小学音乐三年级上册捉迷藏说课稿(2)

三、拓展延伸1.游戏表演(春夏秋冬四个头饰)请四位学生分别扮演春夏秋冬四个娃娃,前半部分每个娃娃站在对应的小组前带领同学打三拍子节拍,后半部分下面同学根据歌词扮演花丛、草帽、谷堆、棉褂褂,四位学生自由躲藏。(设计意图:在游戏活动中进一步巩固三拍子“强弱弱”的律动感,调动学生表演的热情,寓教于乐。)2.歌曲综合处理,加入说唱、分组演唱等形式,分组讨论,最后选出最佳表演方案进行全体表演。(设计意图:运用参与体验法发挥学生的主体作用,引导学生利用之前教学中设计的说唱等形式进行综合表演,发挥学生的创造性,并通过相互合作表现歌曲。)四、小结师生谈话,渗透热爱大自然,保护环境的意识,在《捉迷藏》的歌声中结束本课教学。(挖掘教材中蕴含的更深层次的东西,结合生活实际进行情感教育,争取让学生在课堂上有更多的收获。)

人音版小学音乐一年级下数鸭子说课稿

①谈话引入:“小朋友们喜爱的小动物还有很多很多呢,你们能给其他动物编上歌词并说出来吗?”让我们来当“小小作词家吧”。 ②鼓励学生进行创编。 ③选择几种,跟着音乐一起唱。 (培养学生的音乐创造能力,同时引导学生要关于观察、关于模仿,通过模仿,由易到难、循序渐进地进行创造。 4、小结 师:动物是人类的朋友,我们要保护动物,爱护动物。听着小朋友们美妙的歌声,看着大家亲密无间的合作,老师心里无比的高兴。同学们还可以把小动物们请到我们的歌曲中来,和他们成为好朋友,你们可真的很能干! 整个教学过程从一开始的律动,后来的模仿到创编和即兴表演,运用感知法、认知法、学唱法,让学生用有感情的演唱和肢体语言表达对小动物的喜爱之情。通过创编,培养合作精神和创新能力,获得成功的喜悦。使学生的演、唱、创新、合作能力得到很好的发展,并渗透了思想教育。

人音版小学音乐三年级下册一只鸟仔说课稿

五、教学反思本节课我力求做到“既面向全体,又发展个性”,始终把学生摆在首要地位,注重学生的自主、与探究,总的来说达到了预期的教学目的。但还存在很多的缺憾,目前我们学校的状况是这样的,音乐课已停了一个多月,在准备艺术节的节目,学生在以往只有竖笛的基础入门,有的甚至连门都没进,而我是第一节课,在抽签后刚进到教室,学生就得去吃早餐,我根本不来不及了解学生的一些具体情况,再加上后来又是分组,又是安排座位,本人的教学机智也不够,没利用好课前的几分钟让学生去熟悉旋律,这就直接导致后来课堂上旋律声部明显薄弱,不够突出,另外,古筝的音有点偏低,古筝一般演奏D、G调作品,用来演奏C调,因略偏低,其实昨天我们付出了很大的功夫调弦,甚至把弦都调断了,一个个音都拿校音器校了,和校音器是准的,但就是和钢琴差那么一点,没办法,这只说明我还得加强学习,在这方面研究少了。

人音版小学音乐四年级下册采菱说课稿

在歌曲学习中,由于歌曲节奏疏密相间,运用了许多十六分音符构成的节奏型以及切分节奏,因此节奏是个难点。在演唱过程中,我发现学生对十六分音符和切分音符这两个节奏很难掌握,因此,我先让学生学习这两个节奏,并设计了两条节奏让学生练习,让他们拍手打节奏,使他们熟悉节奏的特点,再用到歌曲中,这样学生在学唱的时候脑子里就有了初步的印象。另外,四年级学生的识谱能力较弱,在看到旋律的时候不能一下就反应出来,尤其是这种旋律和节奏较为复杂的歌曲,所以,我尽量让学生以听范唱为主,跟着录音一起把歌曲唱好。为了解决歌曲中切分节奏,我采用请学生模仿教师拍节奏、师生对拍、接龙拍击等方式解决,在活动中适时地填入歌词(山中的清泉香喷喷;湖里的水菱甜又香),并加入小间奏边拍边读(学生容易忽视小间奏);听教师演唱学生在小间奏处拍手;最后过渡到学生听琴演唱而小间奏处用高八度音伴奏等,学生在和教师的互动中不仅学得津津有味,而且效果非常好。

人音版小学音乐六年级下册阿细跳月说课稿

这一环节中,学生初步感受乐曲的主题旋律,学习“跳月”的舞蹈动作,并能够跟着琴来学唱《阿细跳月》的主题旋律。学生在这一环节中非常活跃,与教师的互动也很和谐。把课堂推上了一个小的高潮,不知不觉中解决教学难点。第三环节:听赏乐曲,复习巩固本环节设计三次让学生完整的欣赏乐曲。第一次让学生完整听,感受乐曲旋律的欢快跳跃的感觉,第二次听时让学生思考问题去听,第三次让学生跟着乐曲作“跳月”的动作。三次整的欣赏学生对《阿细跳月》又有了新的了解。第四环节:介绍乐曲,丰富知识学生对《阿细跳月》的了解非常的少,教师简单的介绍它的知识,再一次吸引学生的注意力,让学生对我国少数民族的音乐兴趣更加的浓厚。教师与学生一同跳起欢快的舞蹈,把课堂再次推向高潮。教师在高潮中结束本课。在这堂课中,学生愉快的学习了知识,充分发挥了他们的主体性和参与性,体现了学生的实践能力和创新能力。

人音版小学音乐六年级下册花非花说课稿

朗读后,可请学生谈谈自己对这首诗的理解。教师还可抓住歌词中“花非花”、“ 雾非雾”和“夜半来、天明去”启发学生理解诗词所比喻的短暂易逝,难持长久的含义。5.有情感地吟诵歌词,体会词曲音调的紧密结合。可先请学生根据诗中每个字的声调,适当地放慢速度、延长韵母来吟诵,然后请一组同学吟诵一句歌词,一组同学哼唱一句旋律,其他同学对照。感知词的声调和旋律的音调之间的联系。6.学唱歌曲,表现歌曲的意境。在学唱时,教师要注意引导学生用轻柔、优美的声音来演唱。每个字的字头可唱得稍为、虚幻而柔美些,体现、朦胧诗的意境,唱好歌中的力度变化。注意气息的运用,尤其是最后一句“去似朝云无觅处”的渐慢与渐弱的处理,气息要控制好。四、拓展根据教学提示的要求,复习和交流学生已掌握的有关诗词歌曲,可以个人或设计小组演唱等多种表演形式,与同伴分享和分组展示。