-

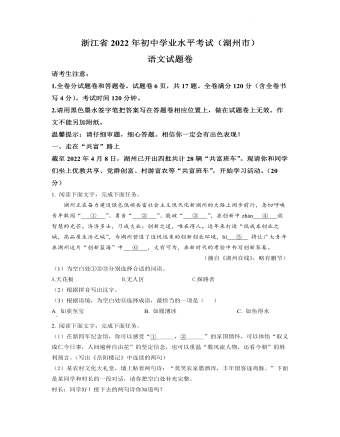

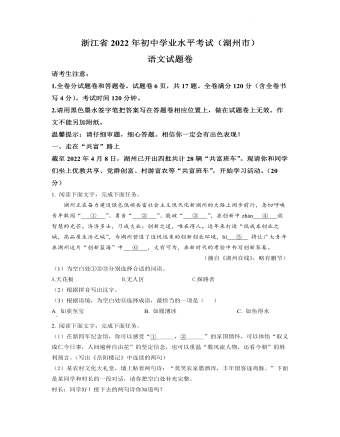

2022年浙江省湖州市中考语文真题(原卷版)

政府工作报告2022年有序推进碳达峰碳中和工作●落实碳达峰行动方案推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型●加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力

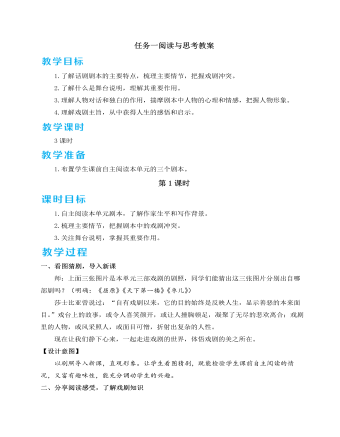

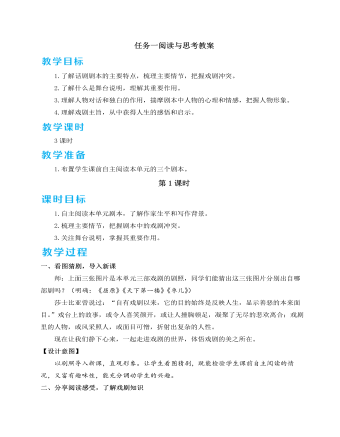

人教部编版语文九年级下册任务一阅读与思考教案

结束语:通过这节课的探究,我们了解了本单元三部戏剧的背景和主旨,相信大家对剧本的理解更深了。下节课,我们就要准备排练戏剧,希望大家课下再好好读读剧本,加深理解。五、布置作业1.课后查阅关于表演的相关资料,了解表演的知识。2.选择最喜欢的一个剧本熟读,并选择其中最喜欢的一个人物,揣摩应如何表演。剧本学习是一项新的教学内容,本次教学设计主要以人物为核心,从三个方面展开:(1)从文本的角度读剧本。从基本的情节入手,通过理解情节中的矛盾冲突来感知人物形象,让学生建立对剧本的基本理解。(2)从表演的角度读剧本。训练学生的朗读能力,引导学生通过台词来理解人物,为下阶段的舞台表演打下基础。(3)从现实的角度读剧本。指导学生认识剧本的现实意义,促进学生的成长。

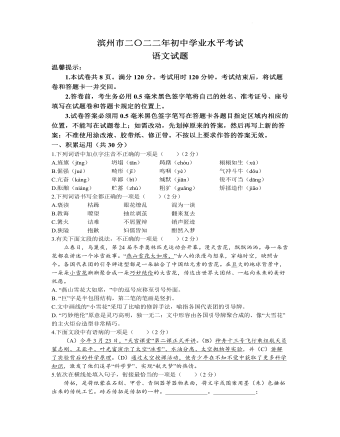

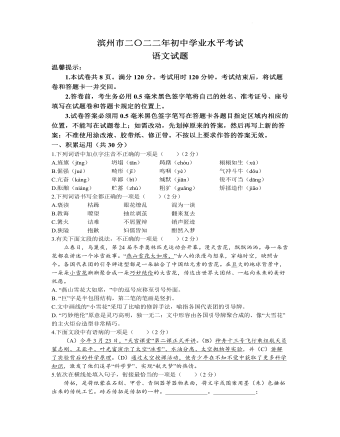

2022年山东省滨州市中考语文真题

【甲】大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

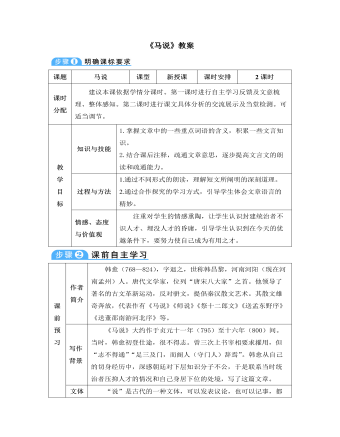

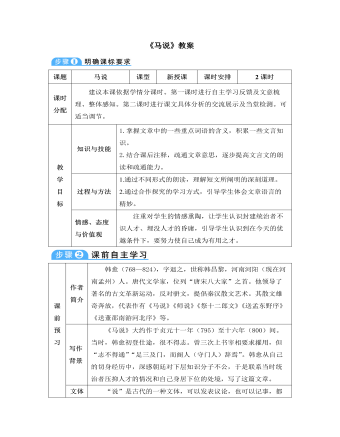

部编版语文八年级下册《马说》教案

课时分配 建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及文意梳理、整体感知。第二课时进行课文具体分析的交流展示及当堂检测。可适当调节。教学目标 知识与技能 1.掌握文章中的一些重点词语的含义,积累一些文言知识。2.结合课后注释,疏通文章意思,逐步提高文言文的朗读和疏通能力。过程与方法 1.通过不同形式的朗读,理解短文所阐明的深刻道理。2.通过合作探究的学习方式,引导学生体会文章语言的精妙。情感、态度与价值观 注重对学生的情感熏陶,让学生认识封建统治者不识人才、埋没人才的昏庸,引导学生认识到在今天的优越条件下,要努力使自己成为有用之才。

部编版语文八年级下册《社戏》教案

(3)烘托了人物怎样的心情?作者采用写意手法,从色彩、气味、声响等方面,描绘了夏夜行船、月夜归航等画面,充满了水乡特色,很好地烘托了“我”欢畅愉悦的心情,情景交融,令人难忘。【把握文章主旨】课文结尾说:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”对这个结尾应该怎样理解?你在生活中有这样的体会吗?其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”;那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫、自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。第二问是开放性题目,同学们可根据自己的实际情况作答。

部编版六年级语文上册《草原》教案

(1)思考:作者是按什么顺序写的?写了哪些内容?明确:作者是按事情发展的先后顺序来写的。首先描述了一望无际的草原美景,使人感受到了一种境界美;接着又展示了主人欢迎远方客人的隆重场面;最后把酒话别,用“蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳”来收束全文。(板书:初到草原——远迎客人——热情相见——盛情款待——联欢话别)作者笔下的草原给你留下了什么印象?(学生讨论、交流自己的印象,可与读此文之前对草原的印象进行对比并探讨。)

三年级语文在牛肚子里旅行教案

《在牛肚子里旅行》是一篇科学童话。课文利用童话的手法讲述了两只小蟋蟀在玩耍时有一只不小心被牛吞进肚子里。另一只利用积累的科学知识帮助它从牛肚子里逃出来的故事。这篇课文将科学知识与童话融为一体,贴近生活,语言生动,故事情节起伏跌宕,吸引读者。童话的最大特点是具有丰富的想象。《在牛肚子里旅行》通过大胆而丰富的想象,把故事写得充满趣味。课文第七至十九自然段是文章的重点部分,具体讲述了红头“在牛肚子里旅行”的过程。教学时可引导学生进入角色,进行一次奇妙的牛肚子里的探险,在不动声色中了解了科学知识,感受到了童话故事丰富的想象。

三年级语文卖火柴的小女孩教案

《卖火柴的小女孩》统编教材三年级上册第三单元的第一篇精读课文,是丹麦作家安徒生的著名童话。讲述了在下着大雪的大年夜,一个为了生活被迫卖火柴的小女孩冻死街头的故事。表达了作者对当时黑暗社会的痛恨,对贫苦人民的深切同情。文章虚实交替,美丽的幻象和残酷的现实更迭出现,是这篇童话的特点。本文原是人教版六年级下册第四单元“学习外国名篇名著”中的一篇文章,旨在引导学生感知外国作品的特点,理解含义深刻的句子,感受卖火柴的小女孩悲惨的命运,体会作者表达的思想感情。统编教材将文章编排在三年级,“感受童话丰富的想象”为本单元的语文要素,旨在引导学生发现幻象与愿望之间的关系,感受童话丰富的想象,帮助学生建立对童话体裁的初步认识。

三年级语文不懂就要问教案

《不懂就要问》是第四册第六单元的一篇讲读课文。讲述了少年孙中山在私塾学习时,因为不明白书里说的是什么意思,壮着胆子向先生提问的故事,赞扬了孙中山勤学好问的精神,引导学生养成不懂就要问的学习习惯。课文有着很强的可读性和教育性。目的是通过学习,教导学生从小养成勤学好问的精神。它是一篇写人的文章。写人不离开记事,在事情的发展过程中,运用人物的语言和当时的环境来表现人物优秀品质是课文突出的特点。课文写的是私塾里上学的事,当时学生的学习方式和先生的教学形式与我们现在学校上课的情景相差甚远,具有很强的时代特征。在学习的过程中,有些例如”私塾”“戒尺”挨打””咿咿呀呀”“摇头晃脑”等词语,学生都可能会感到陌生。在学习的过程中教师也要做相应的指导教学。

二年级语文下册教案课程全册

本文是一篇语言优美,充满儿童情趣和文学色彩的文章,仿佛呼唤着我们去寻找春天。我们到校园里找一找,也许能在操场边发现刚探出头的小草;我们到野外去找一找,也许能在天空中发现飘飘摇摇的风筝;打开课本,我们还会在课本插图中发现春天的影子;读着课文,我们会感觉自己就是那几个脱掉棉袄,冲出家门,奔向田野的孩子,我们还能体会到寻找春天的急切心情,感受到发现春天的欣喜。二年级学生具有好奇、爱探索、易受感染的心理特点,容易被新鲜的事物、活动的东西所吸引。在一年半的语文学习后,他们已经能够说一段较完整的话,并能在教师创设的情境中体验、感受,达到情感的共鸣,同时也积累了不少生活素材,这些都是学习本课的有利因素。

部编版六年级语文上册《草原》教案

1.会写8个生字。能正确读写词语表中的词语。2.朗读课文,能借助文中语言文字的描述展开想象,感受草原之美。(重点)3.能体会在写景中融入感受的好处。4.背诵第1自然段。一、谈话引入,创设情境(播放关于草原的歌曲)同学们,听了这首歌你们是不是有一种置身于草原的感觉呢?谁能谈一谈你心中的草原?(课件出示相关图片,自由交流)当老舍先生第一次来到内蒙古大草原时,他看到的是一番怎样的情景呢?现在我们就随着老舍先生一起到美丽的草原去看一看。(板书课题:草原)

一年级语文下册《春雨沙沙》说课稿

二、教学目标1、知识目标:认识提土旁,正确认识课文中的9个生字,积累9个词语。2、能力目标:正确,流利地朗读课文;能在田字格中正确描写4个左窄右宽的字;能用一二句话说说春天的迷人景象。3、情感目标:体会春雨中乡村的迷人景象。三、说教学重点:1、能运用多种方法识记本课9个生字,积累9个词语。2、正确,流利的朗读课文,并能读出感情。四、说教学难点:1、体会春雨中乡村的迷人景象。2、用一二句话说说春天的迷人景象。五、说教法学法新的《幼儿园教育纲要》指出:教师应成为幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者。活动中应力求形成合作探究式的师生互动、生生互动。因此,活动中除了以积极饱满的情绪影响孩子外,我精选了以下几种教学方法:1、根据幼儿的具体形象思维占主要地位的特点和幼儿语言发展的特点,我采用视听唱玩法,引导幼儿在观察生动形象的图片,充分地刺激幼儿的视觉,用语言和音乐熏陶帮助他们轻松地理解课文内容。

部编版语文九年级上册《乡愁》教案

【教学提示】教师可以示范分析其中两个意象,注意引导学生把握普通事物之所以形成诗歌意象的原因,领悟诗歌意象的内蕴意义。3.诗人在诗中运用了许多表修饰、限制的形容词和数量词,它们有什么特点?它们共同突出了诗歌中四个意象的什么特征?请你简要说说它们在诗歌中的表达效果。明确:“一枚”“一张”“一方”“一湾”四个数量词和“小小的”“窄窄的”“矮矮的”“浅浅的”四个形容词,都是面积小重量轻的词语。然而,邮票虽小,却承载了母子深情;船票虽窄,却联系着夫妻之间浓浓的恋情;矮矮的坟墓,盛不下生死离情之痛;海峡虽浅,隔断的思乡哀愁却是如此之深。这一系列限定修饰词,都反衬了乡愁的浓郁。目标导学四:把握诗歌艺术特征探究:本诗除了在意象选取上颇费心思,在结构艺术上也见出笔力。请同学们说说,本诗还具有哪些令你欣赏的艺术特征。

部编版语文九年级上册《故乡》教案

【分析杨二嫂形象】1.昔日的杨二嫂是怎样的一个形象?明确:昔日被称作“豆腐西施”,“擦着白粉”“终日坐着”,是一个安分守己的妇女形象。2.如今的杨二嫂是怎样的形象?作者是从哪些方面刻画的?明确:“凸颧骨”“薄嘴唇”“圆规”等肖像描写,“尖利的怪声”“大叫”“两手搭在髀间”“贵人眼高”等动作和语言描写,表现出了杨二嫂泼悍、放肆、尖刻的性格特征。讨东西、造谣、塞手套又表现出她的自私、泼悍、爱贪小便宜。探究:作者塑造杨二嫂这一形象有什么作用?杨二嫂的形象是作者“悲哀”的源头吗?明确:杨二嫂的变化说明了辛亥革命后,城镇小市民阶层的贫困化,反映了当时社会经济破产的广度和深度。杨二嫂的变化,是不合理制度下的人性转变,如果说闰土是“精神麻木”的状态让作者觉得“悲哀”,那么杨二嫂便是因为失去真善美的人性而使作者觉得“悲哀”。

部编版语文九年级下册《海燕》教案

【教学提示】最后一段是全文高潮,全文最强音,宜在分组演读后全班合读,以收到震撼人心、掷地有声的效果。2.思考:暴风雨来临之前,乌云和大海有什么变化?明确:乌云:狂风卷集着乌云——乌云越来越暗,越来越低,向海面直压下来——一堆堆乌云,像青色的火焰,在无底的大海上燃烧。大海:泛起白沫的大海——波浪在愤怒的飞沫中呼叫——大海抓住闪电的箭光。3.探究:课文以暴风雨渐次逼近为线索,按海面景象的发展变化,先后描绘了哪三个画面?在这三个画面中,海燕的表现有什么变化?明确:展示了三幅不同的画面,海燕在这三幅画面的典型环境中活动,其形象逐步完整、鲜明:第一幅,风卷云集,暴风雨将要来临,海燕高翔,渴望着暴风雨的到来;第二幅,暴风雨迫近,海燕搏击风浪,迎接暴风雨的到来;第三幅,暴风雨即临,海燕以胜利的预言家的姿态呼唤暴风雨。

部编版语文九年级下册《枣儿》教案

明确:(1)并非指个子,隐含了永不褪色的亲情,永远割舍不了的乡情。(2)老人内心呼喊儿子,因儿子没有回应而伤心;老人年老,被儿子遗忘,透出一种深深的失落感。(3)不仅是对吃枣而言,也是对一般生活哲理的泛指,其中隐含的是对既往岁月、对传统生活、对精神家园的感情。(4)“迷路”是喻指情感的迷失、人生的迷失,表现了现代化进程中传统的失落、精神家园的失落。(5)“巧克力”具有与“枣儿”相对的文化意义和社会内涵,它是现代生活的象征。走出去的人们,往往迷恋于外在世界,忘记了回家的路,但他们最终会回来的,喧嚣之后是平静,躁动之后是安宁。(6)道德、伦理、亲情是每个人必须有的,但日益强劲的现代化浪潮却不可阻挡地席卷着一切,迫使许多人不得不放弃他们熟悉的生活。

部编版语文七年级上册《春》教案

目标导学一:理清本文思路1.课文主要是从哪些方面来写“春”的?你能划分出文章的结构层次吗?全文围绕一个“春”字,写了盼喜、绘春、赞春三个部分。作者运用总分总的结构,第1—2自然段盼春,第3—7自然段绘春,第8—10自然段赞春。2.细读第③—⑦段,交流讨论:作者具体描绘了春天的哪些景物?如果将这些景物看成一幅幅的春景图,你能不能分别给它们拟一个恰当的三个字的小标题?作者分别从萆、花、风、雨、人五个方面具体描绘春天,这五幅画面分别为春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图。3.你认为作者笔下哪幅画面最美?美在哪里?你能为你最喜欢的画面配上一句古诗吗?示例一:“春草图”——这是一幅生机勃勃的画面,令人见之则精神振奋。可配“浅草才能没马蹄这句古诗。”

部编版语文七年级上册《散步》教案

二、教学新课?目标导学一:品读语言之美 请找出你认为最妙的一个词、最美的一句话,最精彩的一段文字,读一读,品一品。如生动的景物描写;贴切的修辞;特殊的句式;含义深刻的语句;精当的用词……1.写景的句子 (1)第四自然段“这南方初春的田野,大块小块的新绿随意地铺着,有的浓,有的淡;树上的嫩芽也密了;田里的冬水也咕咕地起着水泡。”分析:这段描绘了新绿、嫩芽、冬水,展现了春天的气息,生命的呼唤,写得富有诗意,读后使人似乎闻到了乡间田野泥土的芬芳,衬托了一家人散步时祥和、欢乐的情绪。 (2)第七自然段“她的眼随小路望去:那里有金色的菜花,两行整齐的桑树,尽头一口水波粼粼的鱼塘。”

部编版语文七年级下册《卖油翁》教案

教学目标:知识与技能目标:积累常用文言词语:实词“矜”、“颔”、“释”、“忿”、“徐”、“遣”;虚词:“尔”、“以”、“但”。过程与方法目标:培养运用所学过的知识阅读文言文的能力,培养学生质疑探究的能力。情感态度与价值观目标:感受作品中的文学形象,体会“熟能生巧”的道理。教学重点:1、课文的朗读、背诵。2、文言词的积累。3、把握人物形象,体会“熟能生巧”的道理。教学难点:1、自主阅读文言文,自行提出并解决问题。2、训练学生的拓展思维。3、由人及己,让学生从中受到教育和启发。教法学法: 诵读教学法,自主、合作、探究法。改写法。教学课时:2课时

部编版语文八年级上册《背影》教案

目标导学四:学以致用,学习刻画形象点拨:作者在描写父亲背影的过程中,综合运用了外貌描写与动作描写的方法。在描写外貌时,抓住父亲穿着简陋与肥胖的典型特征,在动作描写中也集中体现出攀月台不易的形象。作者这种抓住典型特征做简要勾画来表现出人物形象的方法叫白描手法。引导:在你的印象中,是否也有人给你留下过如此感动的回忆呢?请你仔细回忆当时的场景,具体到对方做了什么动作,他(她)是什么形象,或说了什么话,将这些记录下来,记住要表现描写对象的主要特征。第2课时一、复习回顾、引入新课在上一课时,我们仔细分析了朱自清先生刻画的“背影”形象,这个形象如此令人感动。然而细心的同学恐怕已经明显地感受到朱先生的情感在文中有着极大的变化,而父亲对孩子的感情也未必就是爬月台买橘子那样简单,这节课,就让我们更加深入地走进本文的情感世界。