-

山东省青岛市2018年中考历史真题试题(含答案)

材料三 在 1898 年光绪皇帝与太后分享皇权合法性的情况下,皇帝采取大刀阔斧而又激烈的改革方式,将会使反对变革的保守派与那些由于改革而丧失既得利益的官僚,有可能与充满权力失落感的慈禧太后结合起来,从而形成皇帝难以招架的强大政治阻力,可以说,这是清末变法所面临的一个十分特殊的问题。——萧功秦《危机中的变革》材料四 在中国现代史上,1978 年是一个十分微妙和关键的年代……中国的发展主轴已经向经济成长转移,然而围绕经济领域中出现的种种新现象,仍然有不少人以意识形态的标尺去丈量和批评……此次,邓小平的南巡讲话,是对僵硬思潮的致命一击……邓小平的南巡讲话很快成为中央的决策主轴。——吴晓波《激荡三十年》(1)根据材料一并结合所学知识回答,“商鞅在秦”使“新军国图谋富强”的措施是什么?(2 分)(2)材料二中,“孝文”为什么要“使其整体的汉化”?(2 分)

山东省聊城市2018年中考历史真题试题(含答案)

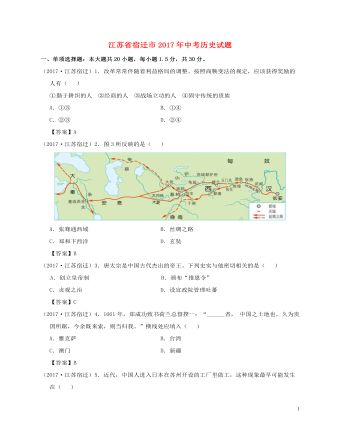

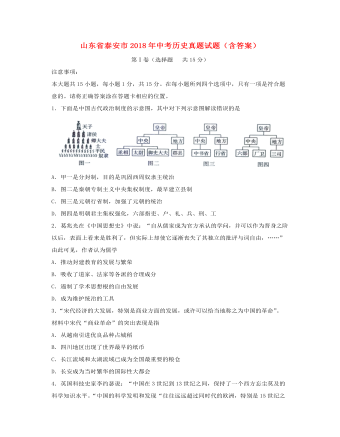

材料一 昔武王克商,光有天下,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人,皆举亲也。——《左传》材料二 这位新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。……将广阔的国土划分为若干郡县,每一郡县都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(1)材料一、材料二分别反映了中国古代的哪一政治制度?(4分)(2)上述两种政治制度有何显著区别?(4分)

山东省日照市2018年中考历史真题试题(含答案)

材料一 社会大动荡、大变革催生了一场历时三百多年之久的跨世纪大辩论,儒墨争雄,儒道争锋,儒法争用……展现出无穷的魅力。这场大辩论,留下了那么多宝贵的思想文化遗产,让我们受益至今。——易中天《先秦诸子文化》(1)根据材料一并结合所学知识,概括这场历时“三百多年之久的世纪大辩论”发生的历史 背景。(4分)

江苏省南京市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料一 “作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划,为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依布的是旧民主秩序的新应用。”——富兰克林·罗斯福材料二 到2000年3月,一个新的记录在美国经济史上产生,这就是美国经济连续107个月保持增长。——义务教育课程标准实验教科书《世界历史教师教学用书》(l)依据材料一并结合所学知识,指出罗斯福新政的特点。(2分)(2)依据材料二并结合所学知识,分析美国这一时期经济保持增长的主要原因。(2分)

山东省泰安市2018年中考历史真题试题(含答案)

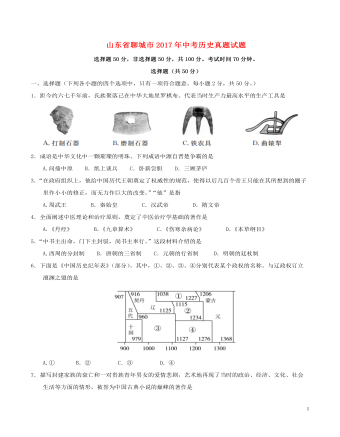

【古代篇】材料一 春秋以前,土地属于国家所有。春秋以来,由于铁农具和牛耕的使用和推广,大量荒地被开垦出来,一些奴隶主将新开垦出来的田地变成私产并出租……----摘自人教版教材《中国历史》(七年级上册)(1)面对上述变化,商鞅在变法时采取了怎样的措施?(1分)材料二 元世祖即位之初就发布诏令:"国以民为本,民以求食为本,衣食以农桑为本。”---《元史·食货志》(2)材料中的诏令表明了元世祖治理国家的什么态度?(1分)元世祖为此采取了哪些具体的措施?(1分)

山东省潍坊市2018年中考历史真题试题(含答案)

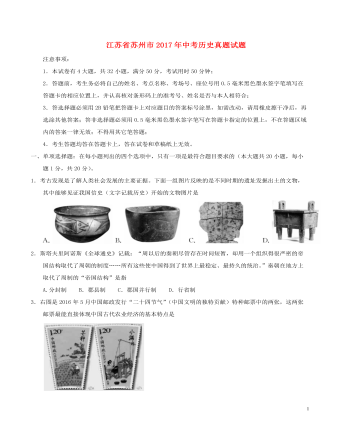

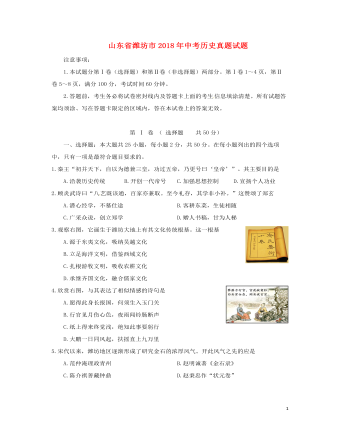

文化符号一:青铜器鼎最初作为食物器皿,逐渐演化为重要的祭祀礼器,直到成为家国宝器。西周时期的用鼎制度规定:天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,士三。春秋战国时期,风气大开,思想活跃,鼎的纹饰更加简练舒朗,神兽形象纷纷登场,宴饮、征战等纹饰明显增多。——据CCTV-10《百家讲坛》(1)材料反映了哪些重大史实?试举一例。(2分) 鼎在我国历史上有何象征意义?(2分)

吉林省长春市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料一 1956年,私营企业家积极配合了政府的决策,其中,北方的代表人物是乐松生,他是百年药号同仁堂的总经理,南方的领头者则是上海申新公司的荣毅仁,一时人称“北乐南荣”。——《跌荡一百年》材料二 1966年9月,国务院决定公私合营企业全部改为国营企业,向资本家发放的定息一律取消。那些资本家成了红卫兵批斗的重要对象。——《跌荡一百年》材料三 1979年,荣毅仁创办的中信公司正式成立。……1987年初,美国《幸福》杂志评选全球50位最引人注目的企业家,荣毅仁榜上有名。这是社会主义中国的公司经营者首次进入国际性的企业家排行榜。——《激荡三十年》(1)材料一中“北乐南荣”的出现与哪一次改造有关?在改造的过程中,国家对他们所占有的生产资料实行了什么政策?上政策的实施有何意义?(3分)

江苏省常州市2017年中考历史真题试题(含答案)

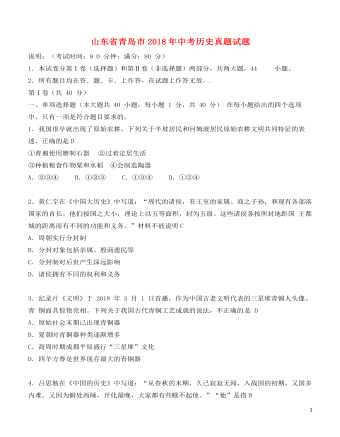

材料一 大概从公元前二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方,地区寒冷气候出现的更早……由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。……大量的北方族群进入南方……改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南进,改变了南方的人口结构。材料二 海外贸易的兴盛刺激了中国的内部生产,宋代的冶铁数量在当时整个世界应该是数一数二的,其他如制造瓷器、丝绸、茶叶、酒类以及各种工艺品,数量之大、种类之多、也是惊人的。也因为这些缘故,宋代面对强大的北方国家可以用金钱和丝帛换区和平。而在完全失去北方以后,偏安在南边的南宋,地方小了,人口少了,生活条件居然比过去还好。﹣﹣﹣上述材料均摘编自徐伟云《徐伟云说历史:大国霸业的兴废》请回答:(1)据材料一,概括古代中国人口南迁的两种基本情形及其原因,并指出北民南迁的影响。(5分) (2)据材料二并结合所学知识,举出“宋代面对强大的北方国家可以用金钱和丝帛换区和平”的一个事例,并分析宋代之所以能这样做的原因。(2分)(3)结合所学知识,以南宋农民阶层为例,说明材料二中“生活条件居然比过去还好”的结论。(1分)

江苏省南通市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料一 1931年,日本侵略军在中国东北有预谋地炸毁南满铁路一小段铁轨,反诬中国军队破坏铁路,并以此为借口,进攻中国东北军驻地,炮轰沈阳城。——摘编自人教版教科书八年级上册材料二 远东国际军事法庭认定:“日军大屠杀的暴行,绝非少数士兵违犯军纪而产生的偶然事件。”驻留在南京的德国外交官向德国政府报告说:日军在南京的暴行,“这不是个人的,而是整个陆军,即日本本身的残暴和犯罪行为”。——王建明、曾景忠《中国近代通史·抗日战争》

江苏省苏州市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。——唐·杜甫《忆昔》材料二 唐朝户数在639年(唐太宗贞观13年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元28年)为841万户,754年有918万户。——冻国栋《中国人口史》(第二卷)

江苏省宿迁市2017年中考历史真题试题(含答案)

21.在世界文明坐标系中确立中国符号,融入中国元素,是增强民族自信,提升国家“软实力”的重要途径。阅读下列材料,回答问题。 材料一 自2004年韩国首尔第一家孔子学院建立以来,目前世界上120多个国家和地区设有470多所孔子学院,尚有200多所处于申请中。——吴飞《孔子学院与中国文化的国际传播》 (1)根据所学知识,指出孔子所创立的学派及该学派的思想核心。(2分)材料二 我们所知道的最早的考试制度,是中国所采取的选举制度,及其定期举行的考试。——《英国大百科全书》 (2)材料二中所讲的“选举制度”是指中国古代的哪一制度?这一制度的创立有何积极意义?(2分)

山东省德州市2018年中考历史真题试题(含答案)

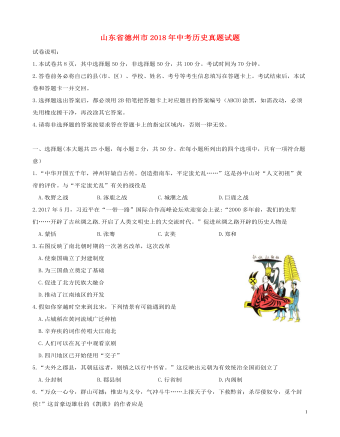

【文字的起源】材料一费正清在《中国传统与变迁》中说:中国之所以能成为世界上最伟大的国家之一,有一部分应该归功于他们的文字。”(1)请写出右图中文字的名称。我国有文字可考的历史始于何时?(2分)

辽宁省营口市2017年中考历史真题试题(含答案)

(1)图一毕昇的发明是什么?四大发明中,为欧洲航海家的航海活动,创造条件的发明是什么?广泛应用于战争的发明是什么?在汉代,还有一项为世界文化做出巨大贡献的发明是什么?(4分)(2)图二瓦特蒸汽机出现以后,极大地促进了大工厂生产的发展。从此,人类进入了什么时代?史蒂芬孙利用蒸汽机发明的交通工具是什么?(2分)(3)图三的发明出现在第二次工业革命时期,它的发明者是哪位美国科学家?电力的应用日益广泛,人类历史进入了什么时代?美国的莱特兄弟把人类翱翔天空的梦想变成现实,他们的发明成果是什么?( 3分)

福建省泉州市2016年中考历史真题试题(含答案)

材料二 美国国会通过了《全国工业复兴法》等法案,要求企业按部门就产品的产量、价格等制定公平竞争法规,以防止盲目竞争引起生产过剩。法案还规定了最低工资和最高工时的标准。——摘自《历史——经济成长历程》(岳麓书社)(2)根据材料二,指出美国国会要求企业按部门制定公平竞争法规的目的。材料三 20世纪30年代中期,有人在纽约做了一次民意测验,结果发现,罗斯福总统最爱欢迎,他的后面才是上帝,而且上帝票数还远远落后于罗斯福。——摘编自《历史——经济成长历程》(岳麓书社)(3)根据材料三并结合所学知识,分析罗斯福总统最受欢迎的原因。

福建省三明市2016年中考历史真题试题(含答案)

材料一科技的进步不断为经济发展开拓广阔的前景。自工业革命以来,新的行业不断涌现,催生了许多新的职业,如火车司机、汽车司机、飞行员、轮船修理工、网络工程师和航天工程师等。材料二它是魔幻的第七大洲,在这里,每个人只需敲几下键盘就可以了解到世界上所有的知识。——英特尔公司副总裁肖恩·马洛克

湖南省常德市2016年中考历史真题试题(含答案)

材料一 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……(秦汉以后)即使是在分裂割据的年代里,追求统一仍始终是各族统治者和民众的共同政治理念和奋斗目标。——《“大一统”之梦》材料二 在清朝辽阔的疆土上,生活着汉、满、蒙、回、藏等五十多个民族。清朝在边疆地区,分设机构,进行有效的管辖。清朝的统一,加强了各民族之间的经济文化联系,促进了边疆地区的开发,使我国统一多民族国家得到进一步巩固。 ——人教版七年级历史下册材料三 “台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我,珍瑶不急之物,悉听而归。”──郑成功

山东省济宁市2017年中考历史真题试题(含答案)

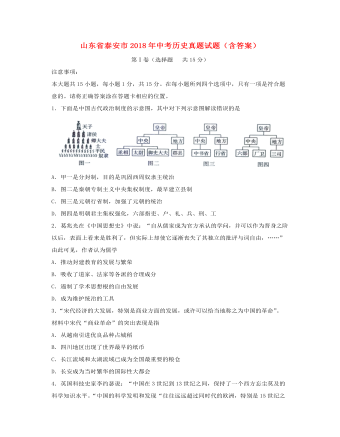

【首创统一】材料一 战国以来,政治上的分裂状态阻碍了社会发展,随着各国间经济文化联系不断加强,统一成为大势所趋……商鞅变法使秦国逐渐成为七国中实力最强的国家。秦王嬴政亲政后,坚持开放进取政略,博采六国之长,搜罗任用各国人才,加快了扫平六国统一天下的步伐。——摘自新北师版教材七年级上册1.结合材料一,分析秦为什么能兼并六国实现统一?(2分,用自己的语言概括总结)2.有历史学家说:“中国的政治统一完成于秦始皇,而中国的文化统一完成于汉武帝。”结合所学知识说明“中国的文化统一完成于汉武帝”。(1分)

山东省菏泽市2017年中考历史真题试题(含答案)

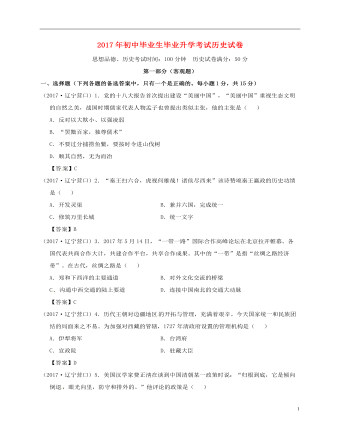

材料一 孔子路过泰山脚下,发现有个妇人在坟墓旁哭得很悲伤。孔子派学生子路去问她:“你哭得这么伤心,是不是不止一次遭到这样的不幸了?”她说:“是啊!以前我公公死在老虎口中,我丈夫也死在老虎口中,现在我儿子又被老虎咬死了。”孔子问:“那你为什么不离开这里呢?’’妇女回答说:“(因为)这里没有残暴的统治。”孔子对学生们说:“你们要记住,残暴的统治比老虎还要可怕啊!”——译自《十三经注疏》本《礼记·檀弓下》(1)材料一中的故事反映出孔子的主要思想是什么?(2分)材料二 请看某同学画的一幅漫画及注解。(2)该漫画体现的政治制度始于什么时期?(1分)依据材料二并结合所学知识指出该制度的作用。(2分)

山东省济南市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料三 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。——(英)李约瑟《中国科学技术史》

山东省聊城市2017年中考历史真题试题(含答案)

材料一 魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。——摘自《中国历史》材料二 科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。——摘自薛明扬《中国传统文化概论》(1)材料一、材料二中选拔官吏的标准分别是什么?(4分)(2)根据材料二,分析科举制度的作用。(4分)