-

2022年浙江省杭州市中考语文真题(原卷版)

如何挑选既安全又营养的食品,是大众普遍关心的问题。学会读懂食品标签变得越来越重要,那么该如何看懂食品标签呢?首先看配料表。我国《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》规定,配料表中食品配料名称按比例从多到少排列,也就是说,前几种配料就是该食品的主要成分。比如,某种酸奶,它的配料表依次写着生牛乳、白砂糖等,说明含量最多的是生牛乳,其次是白砂糖。

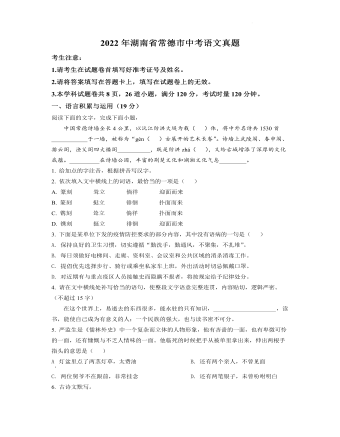

2022年湖南省常德市中考语文真题(原卷版)

家在农村的朋友一定不会对小鸡小鸭破壳而出的场景陌生,它们在叽叽喳喳坠地时,往往会追随在世间第一个看到的物体,无论这个物体是不是它们亲妈,甚至不管是否跟它们一个物种,它们都会将其当成自己的妈妈去依恋,这在生物学上被称为“烙印现象”。

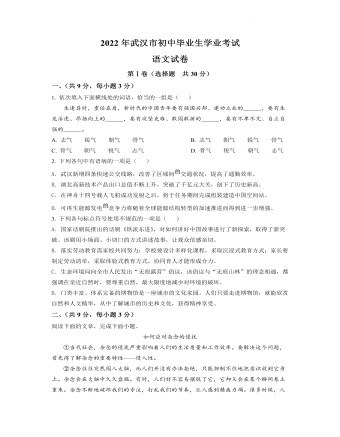

2022年湖北省武汉市中考语文真题(原卷版)

却说那悟空别了师父,一筋斗云径转东洋大海,按住云头,分开水道,径至水晶宫前。早惊动龙王出来迎接,接至宫里坐下,礼毕,龙王道:“近闻得大圣难满,失贺!想必是重整仙山,复归古洞矣?”

2022年四川省达州市中考语文真题(原卷版)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

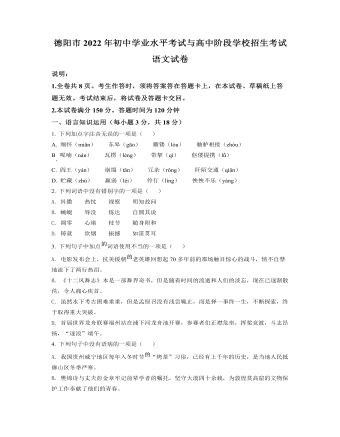

2022年四川省德阳市中考语文真题(原卷版)

电视剧《火红年华》两度在央视播出,让全国观众领略了“三线精神”诞生地——四川攀枝花的“根”与“魂”。这部剧的拍摄地大多选址于攀枝花市西区,剧中充满年代感的红砖房、蜿蜒曲折的背水小道,给人们留下了深刻印象。

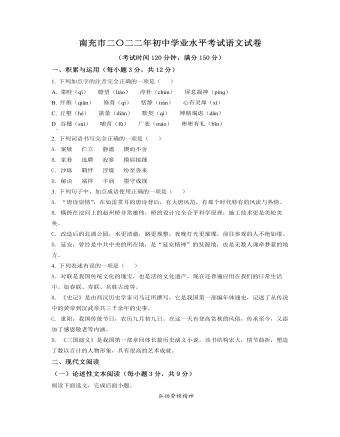

2022年四川省南充市中考语文真题(原卷版)

国家高山滑雪中心位于北京市延庆区燕山山脉最西段,这里年平均气温比北京市区低3~4℃。位于延庆赛区核心区的小海陀山,平均气温比延庆还低十几摄氏度,得天独厚的条件让它成为2022年北京冬奥会高山滑雪和雪车雪橇赛场。高山滑雪赛道的出发平台,海拔2198米,是北京市海拔最高的建筑,造型巍峨,犹如一只乘风欲飞的风筝。

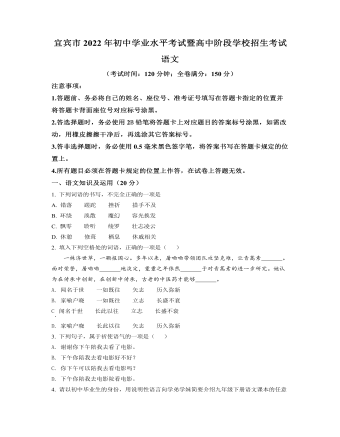

2022年四川省宜宾市中考语文真题(原卷版)

世上种种到头来都会成为过去。心力衰竭时,我安慰自己,这一切都会过去;当我因成功洋洋得意时,我提醒自己,这一切都会过去:穷困潦倒时,我告诉自己,这一切都会过去;腰缠万贯时,我也告诉自己,这一切都会过去。是的,昔日修筑金字塔的人早已作古,埋在冰冷的石头下面,而金字塔有朝一日,也会埋在沙土下面。如果世上种种终必成空,我又为何对今天的得失斤斤计较?

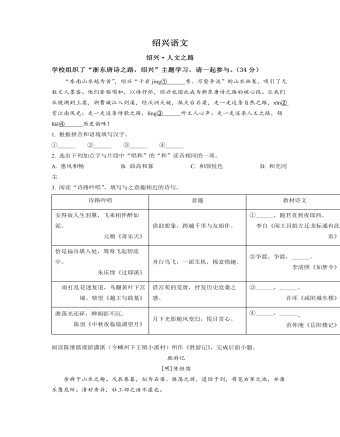

2022年浙江省绍兴市中考语文真题(原卷版)

中国固体废物的历史堆存总量高达600亿—700亿吨,每年新增固体废物约100亿吨。如果以传统的堆放或填埋方式处置,直接后果就是挤压和损毁城市用地,并且污染大气、土壤和地下水,造成周围环境的严重污染,威胁人们的健康。

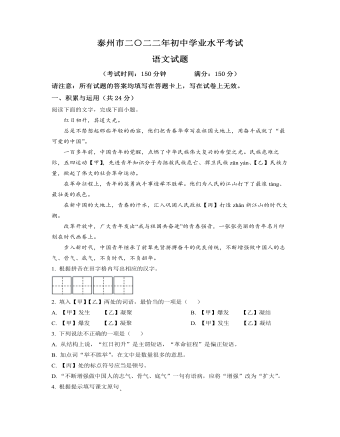

2022年江苏省泰州市中考语文真题(原卷版)

舱盖板朝外打开。有二十多张模样吓人的面孔显现在众人面前。可是,第一个将手放到梯子栏杆上的土著人,被某种我看不见的不知什么力量弹了一下,慌忙逃开,边跑边跳边喊,吓得不成人样了。

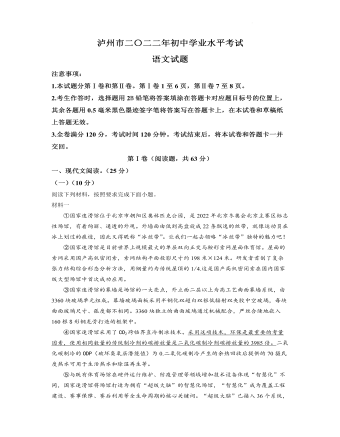

2022年四川省泸州市中考语文真题(原卷版)

马说唐 韩愈世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

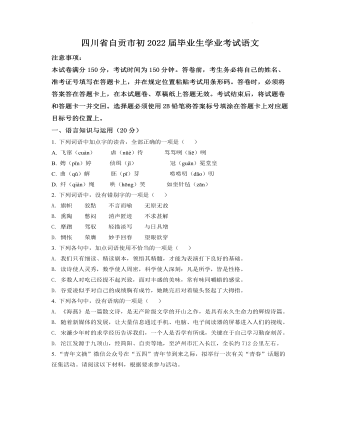

2022年四川省自贡市中考语文真题(原卷版)

人类的语言具有两大功能,可以用一个词语来概括——表情达意:“表情”就是表达情感,“达意”就是传递信息。但在语言使用的过程中,我们往往会重视信息交流,而忽略了情感沟通,这和语言中情感表达的特殊性是有很大关系的。

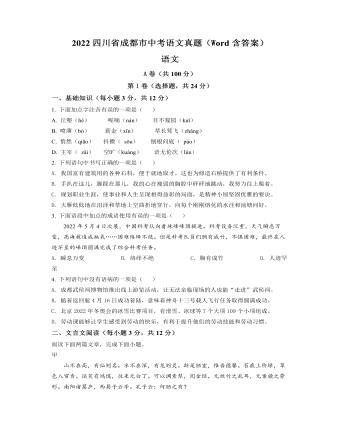

2022年四川省成都市中考语文真题(原卷版)

阅读下面的宋词,完成下面小题。菩萨蛮黄庭坚半烟半雨溪桥畔,渔翁醉着无人唤。疏懒意何长,春风花草香。江山如有待,此意陶潜解。问我去何之,君行到自知。(选自《全宋词》)

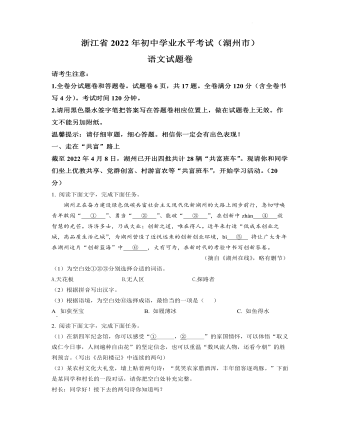

2022年浙江省湖州市中考语文真题(原卷版)

政府工作报告2022年有序推进碳达峰碳中和工作●落实碳达峰行动方案推动能源革命,确保能源供应,立足资源禀赋,坚持先立后破、通盘谋划,推进能源低碳转型●加强煤炭清洁高效利用,有序减量替代,推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设,提升电网对可再生能源发电的消纳能力

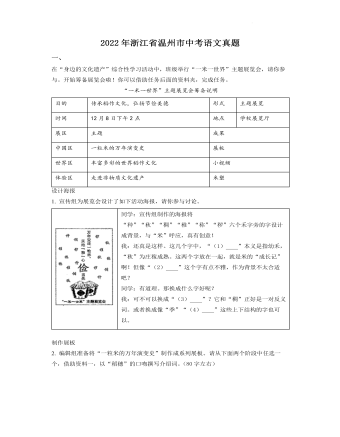

2022年浙江省温州市中考语文真题(原卷版)

桃花峪是黄河中下游分界线,把桥建在这里自有讲究。我个人的选择原因,就实用层面来讲,自是离老家更近,却也有非实用层面:是它的外形更时尚更壮观,名字我也格外钟爱:桃花峪——黄河——大桥,既明艳又铿锵,既坚固又绵长,不是么?

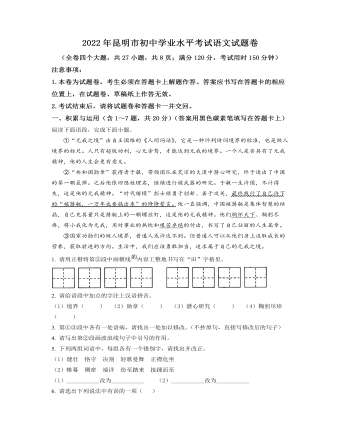

2022年云南省昆明市中考语文真题(原卷版)

早在隋末唐初,金沙江上建成的塔城铁桥,连通了云南与西藏之间的茶马古道。可惜,这座被称为“万里长江上最早的桥梁”现仅存遗址。而长江现存最古老的铁链桥,是位于丽江至永胜间的金龙桥。在《徐霞客游记》中,寻甸的七星桥、安宁的永安桥、宾川的南薰桥等都被着力描写或赞誉过。这些古桥,有的至今仍在使用,有的则只留在记载中了。

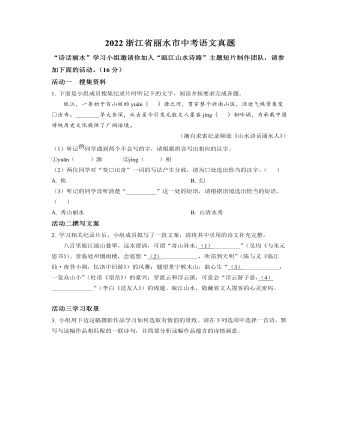

2022年浙江省丽水市中考语文真题(原卷版)

作吴令,备诸苦趣,不知遂昌仙令④,趣复云何?俗语云:“鹄般白,鸦般黑。”由此推之,当不免矣。人生几日耳!长林丰草,何所不适,而自苦若是。每看陶潜,非不欲官者,非不丑贫者。但欲官之心,不胜其好适之心;丑贫之心,不胜其厌劳之心,故竟“归去来兮”,宁乞食而不悔耳。

2019年吉林中考语文真题及答案

门前广场上临时拉了一些电灯,将堡门下半截依稀照见,上半截和高高在上的门楼混在如墨的夜色里。一个正在熔化铁水的大炉子起劲地烧着。鼓风机使炉顶和炉门不停地吐着夺目的火舌。

2022年新疆中考语文真题(原卷版)

13. 渡荆门送别李白渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

2022年四川省凉山州中考语文真题及答案

米吃多了,就有了想法。诗人说“米是漫山遍野的精灵,是生长绿色的种子,是陆地结的珍珠”,我也有这个感觉。有时我看到掉在桌上的一粒米,会产生一番联想:这粒米,不知道是哪粒种子被种在土里,经过了多少风霜雨雪,又被哪个农民精心养育,浇水、施肥、捉虫、打药,顶着酷暑烈日收割了来,再冒着酷暑高温脱了粒。脱一遍还不算,再脱一层皮,再脱一层皮,成为白白亮亮的精米,大有缘法落到我的饭碗里,结果不等它入口,就被轻轻抛弃,假如这米有灵,不知道会不会伤心?

2022年浙江省金华市中考语文真题及答案

“幸好!”妈妈笑道,“走出五里路我就哭了,一哭哭了几百里……”常乐想问为什么,忽然响起一片古怪的声音。满池塘都在怪叫。常乐像皮球一样弹到妈妈怀里,大叫:“水里有怪物!”