-

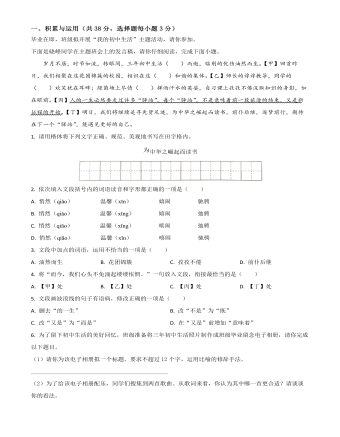

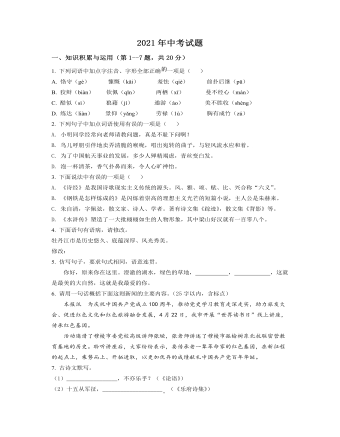

湖南省永州市2021年中考语文试题(原卷版)

月夜忆舍弟【唐】杜甫戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。

部编版英语七年级上总复习知识点教案

2.陌生人初次见面打招呼What’s your name?(What’s = What is)Alan./I’m Alan./My name is AlanMiller.(first name,last name = family name)Are you Helen?Yes, I am.Niceto meet you.(这里的Iam 不能缩写)Nice to meetyou, too.What’s his name?His name isJim.Is she Linda?

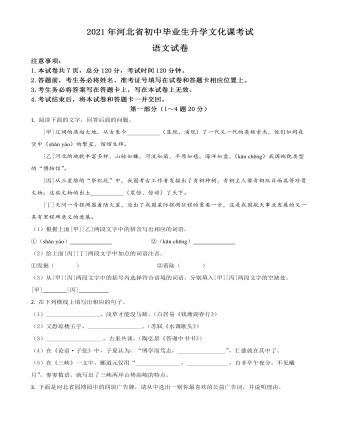

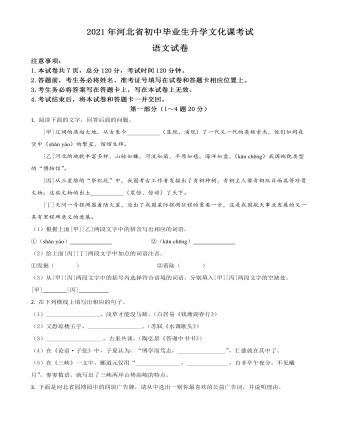

河北省2021年中考语文试题(原卷版)

初学古文,势必会遇到一些文字障碍,这就好像是遇到了拦路虎。有的人见了被吓倒而退缩,不再读下去;有的人见了就千方百计努力擒住它、降伏它,扫清障碍向前,顺利地读下去了。那些完全陌生的难解语词,现代汉语中已见不到或很少见到,这倒是不难对付的。翻检词典、查看注解、请教旁人,都是解决的办法。

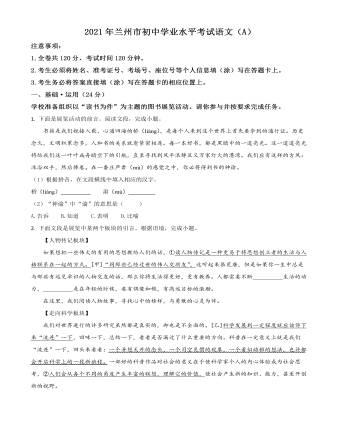

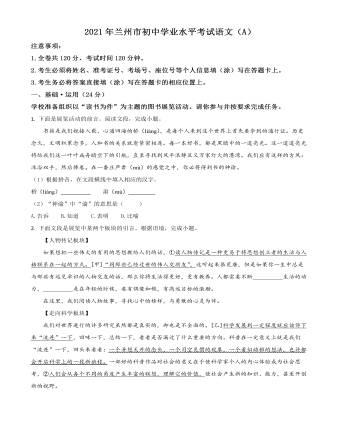

甘肃省兰州市2021年中考语文试题(A)(原卷版)

我是在下乡前两天买下《静静的顿河》的。那四本一套的书,放在书店右面那个蛮高的橱架上,我原因不明地看了它整整五年,原因不明地,总是目光就停在它那儿。整整五年,它在那个位置上没有动过,它的左边是《月亮和六便士》,所以我既记住了肖洛霍夫,也记住了毛姆。

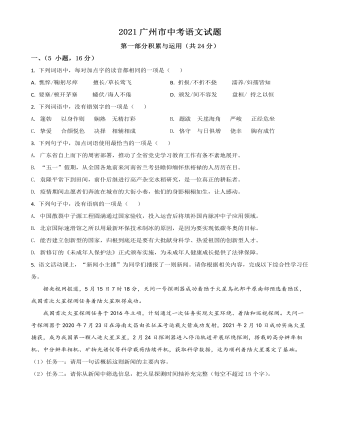

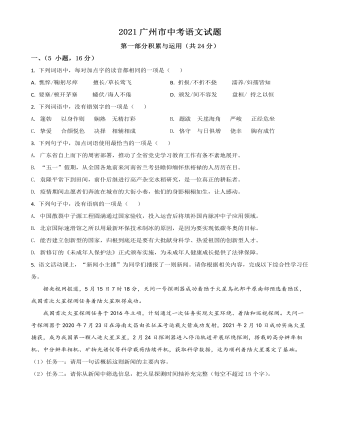

广东省广州市2021年中考语文试题(原卷版)

望岳杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生曾云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

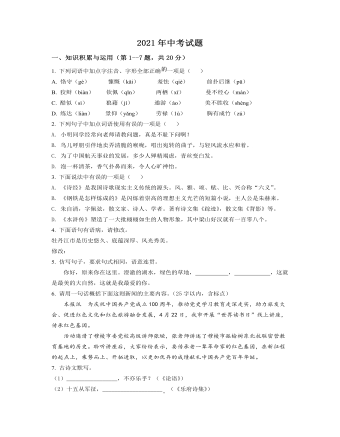

黑龙江省牡丹江市2021年中考语文试题(原卷版)

即使做到这一点,还没有完全解决问题。因为研究人员在对耐压舱进行研究测试时,发现舱内玻璃窗要顶不住了。当压力罐内压力达到100兆帕时,耐压舱前的玻璃窗会突然破裂,这种高硼硅玻璃的硬度根本无法承受住万米水压。

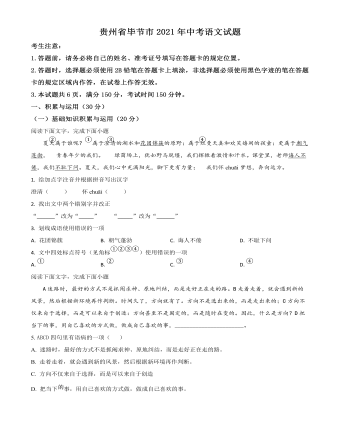

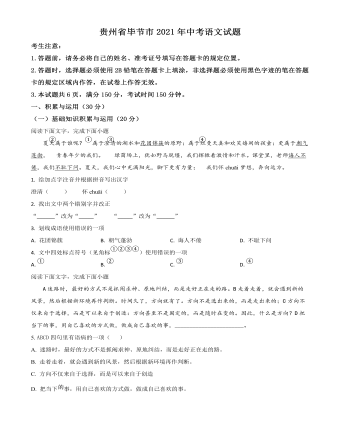

贵州省毕节市2021年中考语文试题(原卷版)

常言道“话说三遍淡如水”,一般的话多说几遍人就要烦。但经典的话人们一遍遍地说,一代代地说;经典的书,人们一遍遍地读,一代代地读。不但文字的经典是这样,就是音乐、绘画等一切艺术品都是这样。一首好歌,人们会不厌其烦地唱;一首好曲子人们会不厌其烦地听:一幅好字画挂在墙上,天天看不够。

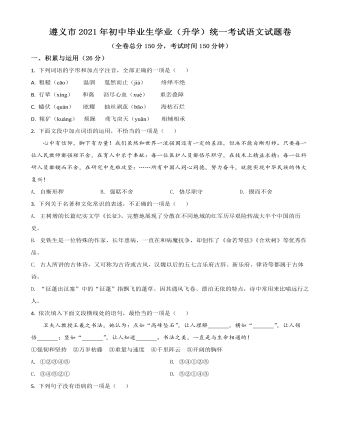

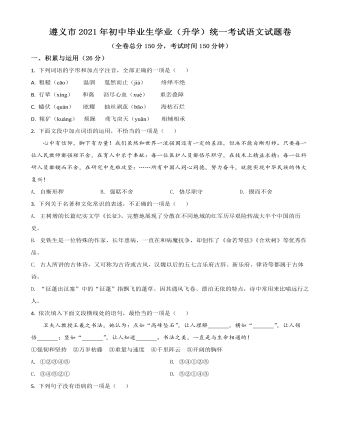

贵州省遵义市2021年中考语文试题(原卷版)

当代计算机都采用“冯·诺依曼结构”。冯·诺依曼是一个美国故学,他在上世纪40年代指出,计算机在逻辑上由5个部分组成:计算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。而运算器和控制器加起来,就被称为“中央处理器”(简称CPU)

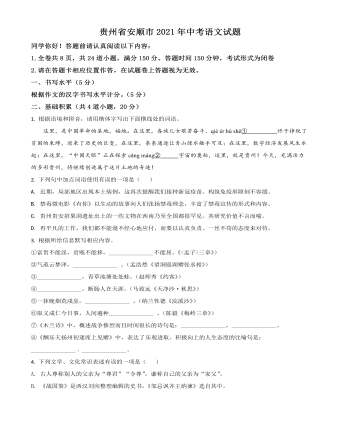

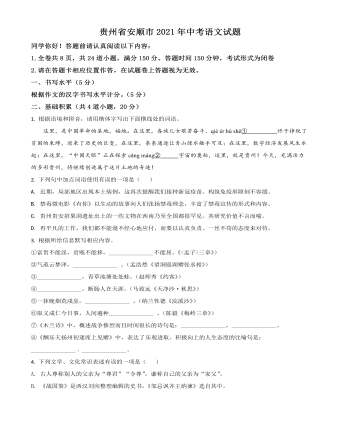

贵州省安顺市2021年中考语文试题(原卷版)

上课前,大家呼喊的口号中最后一句是“敢于胜利”,不但追求胜利,还要“敢于胜利”,这是中华民族每一份子心中,都需要腾起的一团火焰和光明。我常想,我们从哪里来?我们中华民族从哪里来?有一个最好的回答—毛泽东主席起草的,周恩来总理书写的,刻在北京天安门广场人民英雄纪念碑上的三句话:

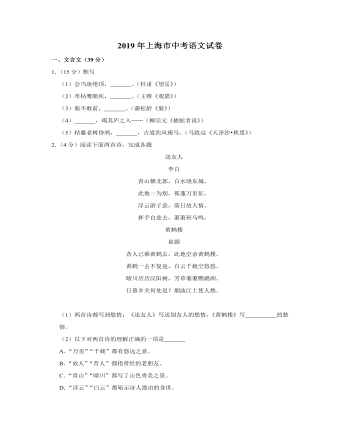

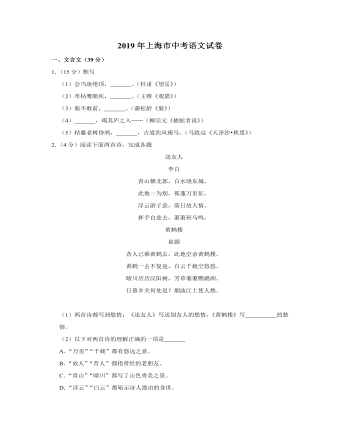

2019年上海中考语文试题及答案

刘标标睁了睁眼,又闭上了。妈妈又叫了几遍,还是没用,只能给睡梦中的儿子穿上衣服。刘标标忽然感觉身上很痒,终于忍不住彻底睁开了眼,大声说:“我不想起床!”“不想起也得起!”妈妈明显在嗓门上占据优势。

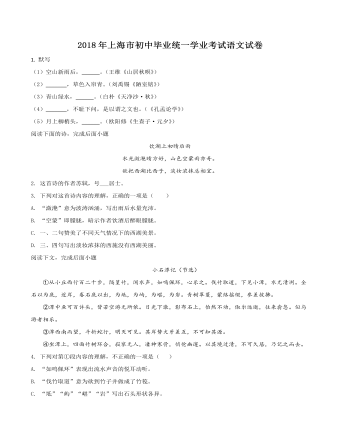

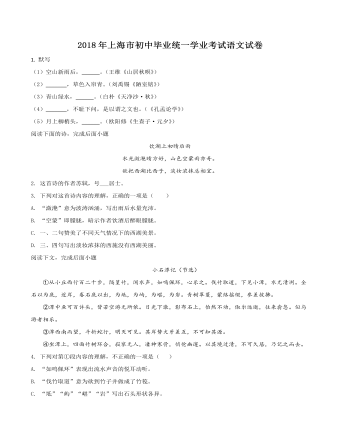

2018年上海中考语文试题及答案

金华的亲戚送了我家一麻袋的橙子。橙甜,汁液淌嘴角。吃了橙,手也舍不得马上洗,用舌头舔一遍,把橙汁舔干净。村里没有人种橙。父亲说,这个橙好吃,下次来你带两棵橙苗来。

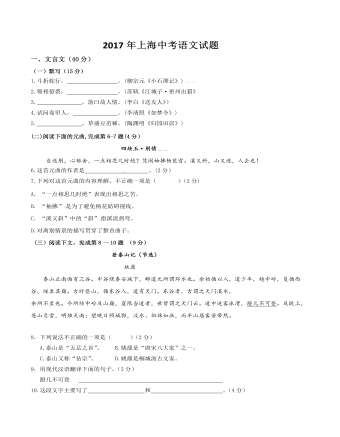

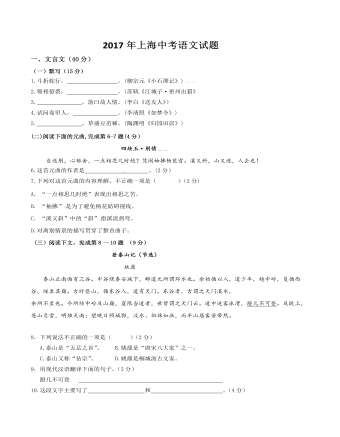

2017年上海中考语文试题及答案

刘伟发了一个月脾气。母亲心疼儿子,就买了一辆旧单车,在一个夏曰的午后推回了家。刘伟骑上单车就跑,天天呼朋唤友,在集镇上闲逛。只有在外面没处混的时候,他才会回家,迎接他的自然是父亲铜铃般的眼珠子。刘伟把他爹当空气,吃完饭,跨上单车又风一样飘走了。

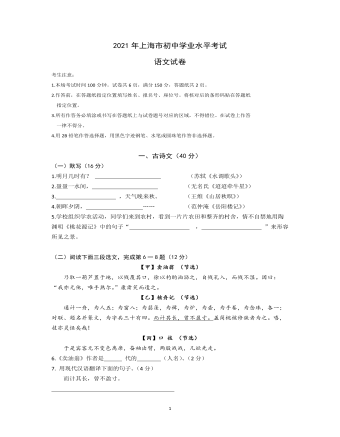

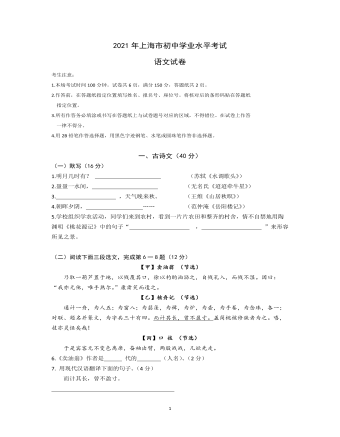

2021年上海中考语文试题及答案

年轻时,朱伯是研究所里做什么都要精益求精的工程师。 后来,他开了间“玩具诊所”,专门修补上了年头的玩具:毛绒娃娃、火车侠、奥特曼……成为玩具修复师以来,朱伯早上8点起床,有时忙到晚上12点,至今已修复了数千个玩具。他喜欢叫玩具患者为“小朋友”,每个“小朋友”都有一个故事。

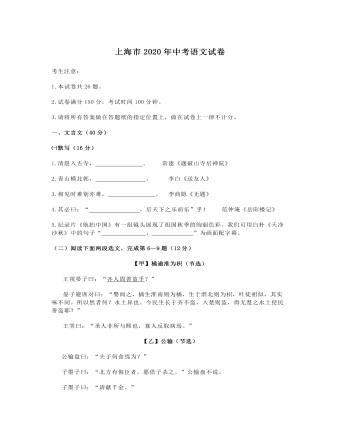

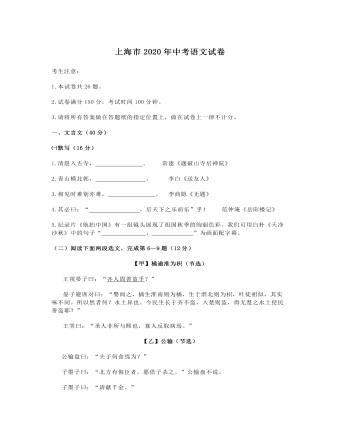

2020年上海中考语文试题及答案

支教的最后一天,为了给我送行,孩子们早早来到学校画黑板画、贴气球、布置教室。他们的欢笑声像高原洁净的空气一般清新怡人,节目是孩子们提前好几天排练的,每表演完一个,我都拼命鼓掌。

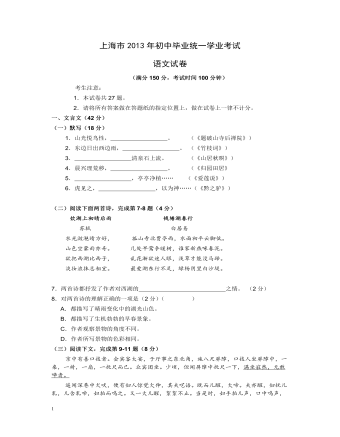

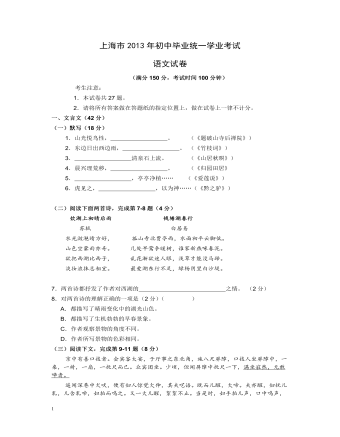

2013年上海中考语文试题及答案

老妈每天都要问我一个问题:“百合有电话吗?”百合是我女儿,在北京念大二。老妈耳朵背,我附耳回答:“有电话。”过不了多久,老妈又问:“百合有电话吗?”

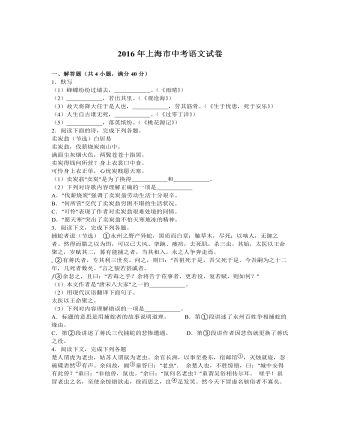

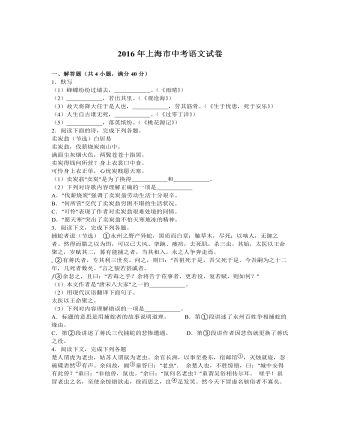

2016年上海中考语文试题及答案

乐乐:欢欢,我发现这里的马路名是我国的某些省份名或城市名,比如南京路、北京路、西藏路、福建路,还有以我的故乡四川命名的呢!欢欢:(2)乐乐:我还想请教你,你的学校在静安区,这名字有来由吗?

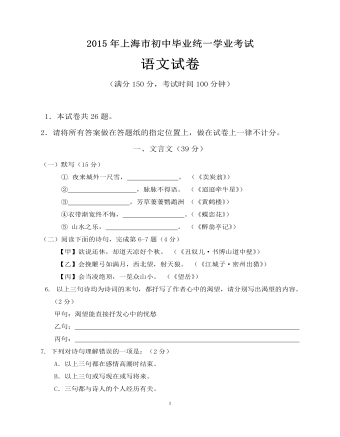

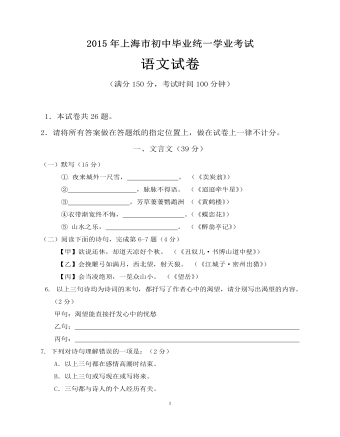

2015年上海中考语文试题及答案

那年我上小学三年级。寒假前到学校拿学期成绩单。回家时我和六七个没带书包的好友同行。刚领的成绩单拿在手上,已经被我们折得皱巴巴了。

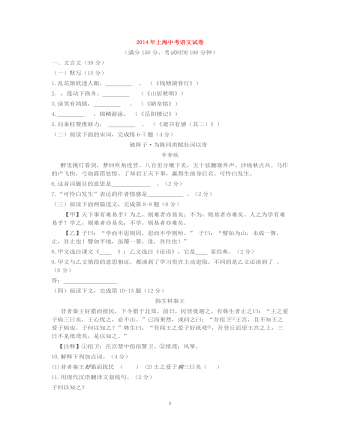

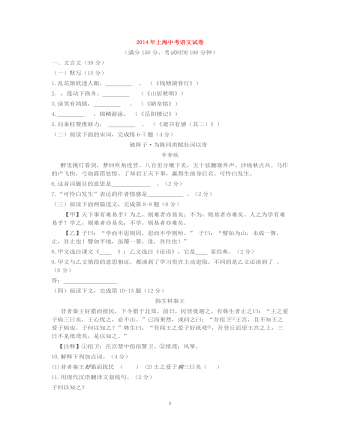

2014年上海中考语文试题及答案

爱因斯坦与上海有特殊的情缘,他曾在1922年两次到访上海,前一次他踏上堤岸就获悉自己得到诺贝尔物理奖的消息;后一次他在福州路工部局礼堂演讲“相对论”,这两次抵沪,他都入住在理查饭店,即今天外滩的浦江饭店。

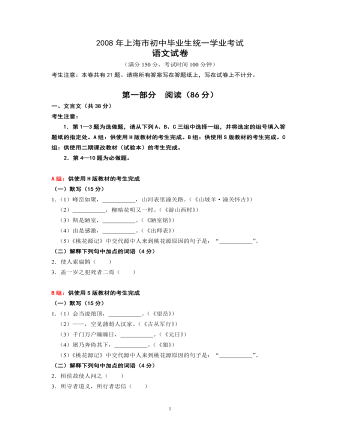

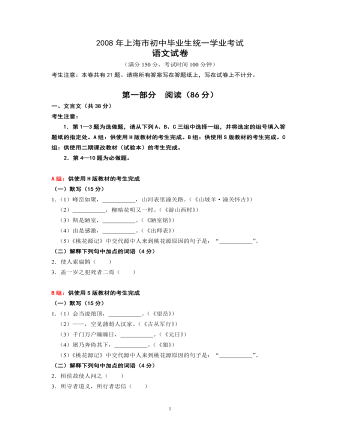

2008年上海中考语文试题及答案

小镇只有一所大学,不大,但哪个国家的学生都有。中国来的一共五名,巧了,全是女生,名付其实五朵金花。珍妮是她们的头儿。五朵金花同吃住同进出,像一家子出来的。其实本来就是一家子。

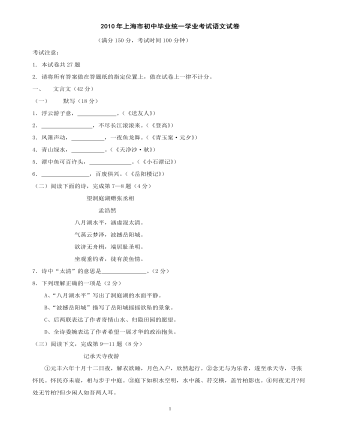

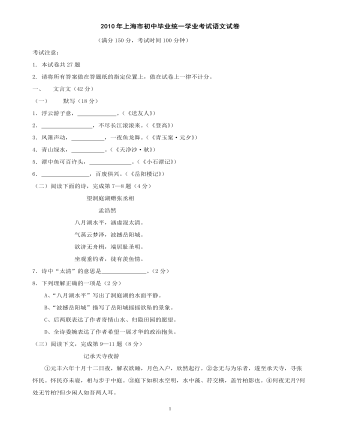

2010年上海中考语文试题及答案

那一年,我即将大学毕业,为了找个单位,天天出去“扫街”,但仍一无所获。我学的是建筑设计专业,找了几家建筑设计院,人家要的不是博士就是硕士。一负责人看着我的简历说,你读书时,还获过不少奖,不错!可是,我们这里暂时不缺建筑设计方面的人才,要不你先来我们这里干个保安什么的吧!等有机会再安排你。