-

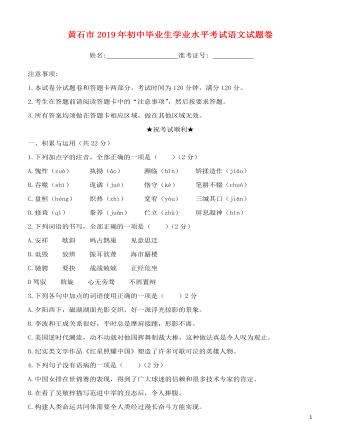

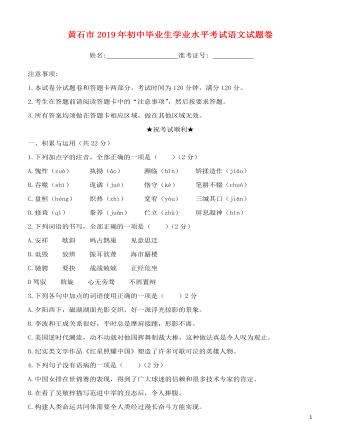

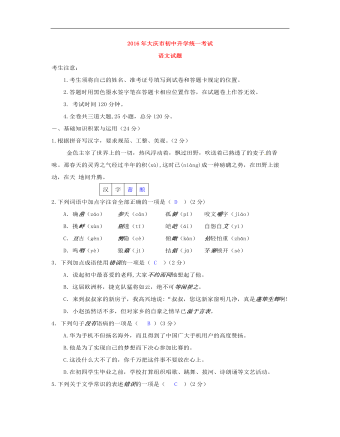

湖北省黄石市2019年中考语文真题试题

奇异果的第一站从它的发源地一—湖北宜昌市夷陵区开始。谁是尝鲜这种果子的第一人已无从得知,然而它流传最广的名字却是“猕猴桃”:一说是,这种果子外皮一层绒毛,状似猕猴而得名;而另一种说法则称是因为生长在山间的果实常被猕猴食用。这名称一直沿用至今。发源于夷陵山间的猕猴桃,在数千年间缓慢地持续着它的旅程一向北延伸到陕西、甘肃、河南一带;向西南去往贵州、云南和四川,在长江中下游流域,尤其夷陵区雾渡河最为多见。虽然历史记载源远流长,但我国的猕猴桃却一直都未被驯化栽培。野外的猕猴桃,如果生在深山中,多被猴子们摘去果腹;即使被少数人家移植到庭院里,猕猴桃也只是用来观赏而非食用。归根结底,直到几十年前,猕猴桃在国内还只是一种野果。

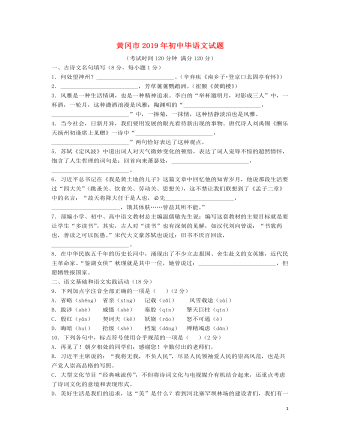

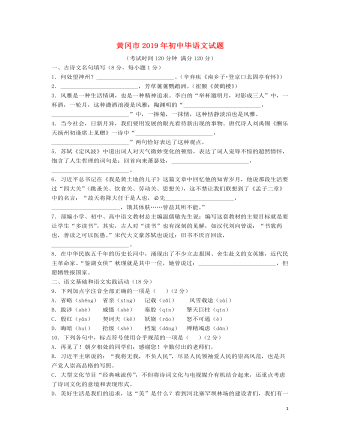

湖北省黄冈市2019年中考语文真题试题

我常想,读书人是世间幸福人,因为他除了拥有现实的世界之外,还拥有另一个更为浩瀚也更为丰富的世界。现实的世界是人人都有的,而后一个世界却为读书人所独有。由此我想,那些失去或不能阅读的人是多么的不幸,它们的丧失是不可补偿的。世间有诸多的不平等,财富的不平等,权力的不平等,而阅读能力的拥有或丧失却体现为精神的不平等。一个人的一生,只能经历自己拥有的那一份欣悦,那一份苦难,也许再加上他亲自感知的那一些关于自身以外的经历和经验。然而,人们通过阅读,却能进入不同时空的诸多他人的世界。这样,具有阅读能力的人,无形间获得了超越有限生命的无限可能性。阅读不仅使他认识了草木虫鱼之名,而且可以上溯远古下及未来,饱览存在的与非存在的奇风异俗。

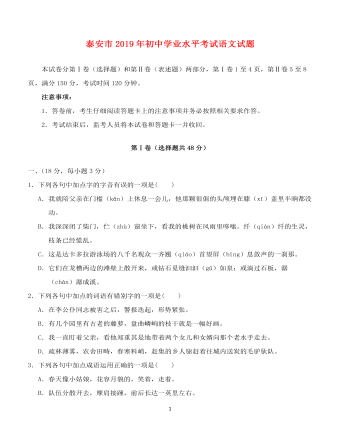

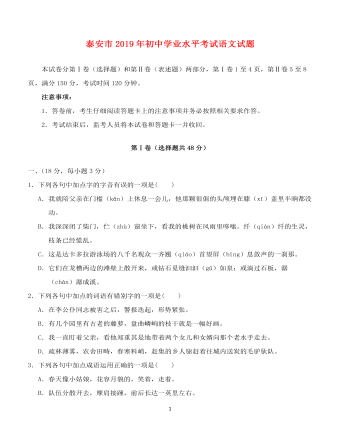

山东省泰安市2019年中考语文真题试题

十年前的那天,华北平原正吹着暖风,一片葱绿,槐花花事已过。清晨,约几位朋友登泰山,望不尽的奇峰峻岭,一派令人惊叹的“青未了”!约行两小时,艰难的盘山道走过,迎面而来的是一片开阔地,中天门到了!令人惊喜的是,在平原已过了季节的槐花,在中天门竟以漫山遍野的灿烂迎接我:花若有待!我知道,槐花隐忍着推迟她的花期,等着我的到来。

重庆市2019年中考语文真题试题(A卷)

我送三婶到大门口,对她说谢谢。三婶说,咱不说远亲近邻,我懂你妈的心思。我知道她舍不下老家。庄稼人走到哪里,其实根都牢牢扎在老家的土里。另外,我给你们钥匙,还有一个原因。还记得你在家的时候,经常问我为什么总带着一把老钥匙吗?我的老家在遥远的山里,是土房子,因为一场突来的泥石流,房子没有了,但母亲一直让我们自个儿保存着属于自己的那把老钥匙。想家的时候,我就看看老钥匙,摸摸老钥匙,想象着转动钥匙打开门锁,爹娘兄妹啊,那些熟悉的物件啊,一下子呼啦啦在眼前演电影,心里就热乎乎的,就连当初的一些懊恼、吵闹都成了好。你们想回来看看的时候就回来,这里啥时候都是你们的家。

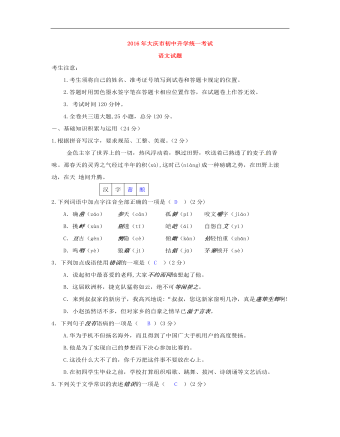

黑龙江省大庆市2016年中考语文试题(word版,答案不全)

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不听寡人,何也?且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,以君为长者,故不错意也。今吾以十倍之地,请广于君,而君逆寡人者,轻寡人与?”唐雎对曰:“否,非若是也。安陵君受地于先王而守之,虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

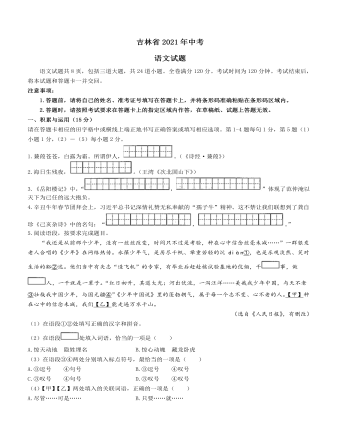

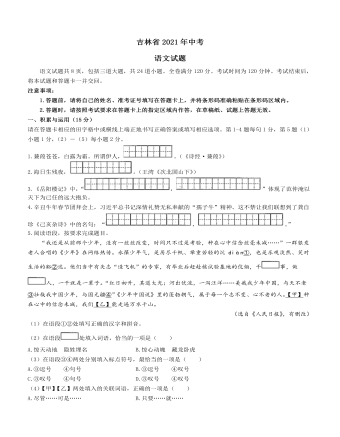

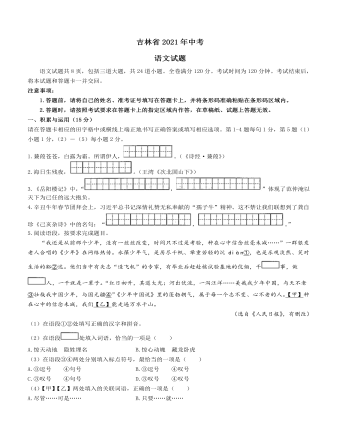

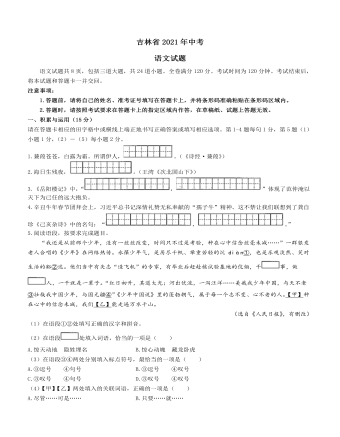

2021年吉林省中考语文真题(含答案)(原卷版)

出佛手园,远处有山,山中有岚,有云。岚清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。除了爱,还有眼前这山川草木。小小人类身处自然,永不孤单。那些草木,那些动物,那些自然界中的生灵,各安其所,相处自洽。而人类,不免焦虑,屡屡焦虑,内在小宇宙紊乱,何不走到自然中,谦卑蹲下,去学习一株草、一颗露珠的宁静?

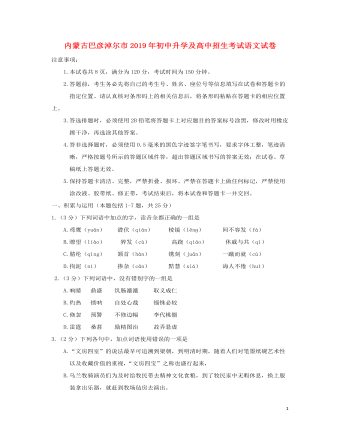

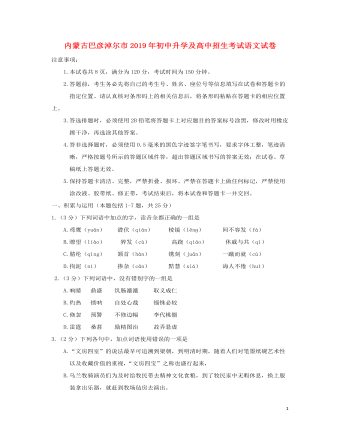

内蒙古巴彦淖尔市2019年中考语文真题试题

铁匠比那些城外的农民们,更早地闻到麦香。在库车,麦芒初黄,铁匠们便打好一把把镰刀,等待赶集的农民来买。铁匠们知道,这些东西打早了没用。打晚了,就卖不出去,只有挂在墙上等待明年。吐尔洪·吐迪是这个祖传十三代的铁匠家庭中最年轻的小铁匠。他十三岁跟父亲学打铁,今年二十四岁。吐尔洪的父亲吐迪·艾则孜也是十二三岁学打铁。他父亲是库车城里有名的铁匠,一年四季,来定做铁器的人络绎不绝。父亲说,我们就是干这个的,祖宗给我们选了打铁这一行都快一千年了,多少朝代灭掉了,我们虽没挣到多少钱,却也活得好好的。只要一代一代把手艺传下去,就会有一口饭吃。吐尔洪·吐迪从父亲手里学会了打制各种农具。父亲去世后,他又把手艺传给四个弟弟和一个妹妹。他们又接着往下一辈传。

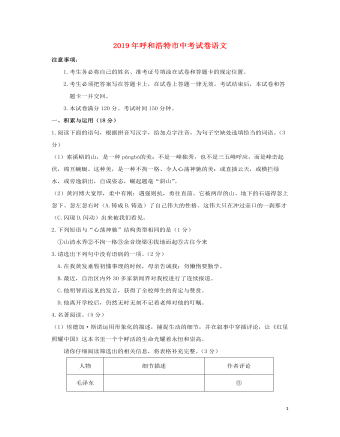

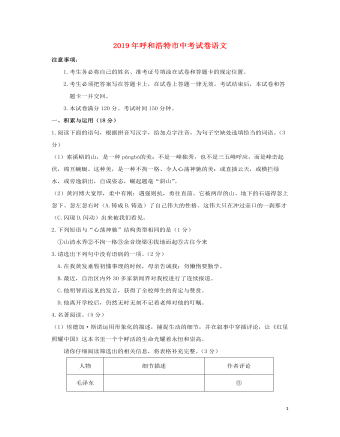

内蒙古呼和浩特市2019年中考语文真题试题

落日有落日的妙处,古代诗人在这方面留下不少优美的诗句,如象“大漠孤烟直,长河落日圆”、“落日照大旗,马鸣风萧萧”,可是再好,总不免有萧瑟之感。不如攀上奇峰陡壁,或是站在大海岩头,面对着弥漫的云天,在一瞬时间内,观察那伟大诞生的景象,看火、热、生命、光明怎样一起来到人间。但很长很长时间,我却没有机缘看日出,而只能从书本上去欣赏。海涅曾记叙从布罗肯高峰看日出的情景:我们一言不语地观看,那绯红的小球在天边升起,一片冬意朦胧的光照扩展开了,群山象是浮在一片白浪的海中,只有山尖分明突出,使人以为是站在一座小山丘上。在洪水泛滥的平原中间,只是这里或那里露出来一块块干的的土壤。

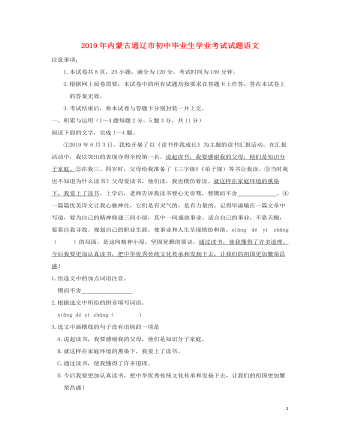

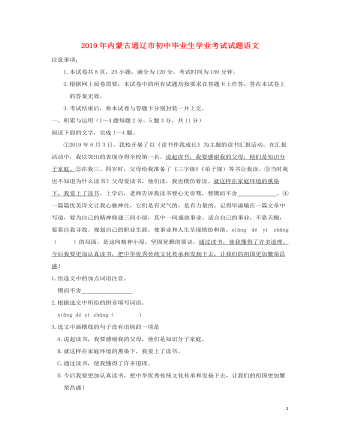

内蒙古通辽市2019年中考语文真题试题

在电话拨通等待的期间,我非常懊恼睡前没有检查手机,可能是白天开会把手机设成静音忘记调回来。我不停地祈祷老爸赶紧接电话,每滴一声,一分一秒都是无比漫长和煎熬,心想别晕过去了,不然老年手机的声音响起来,震耳欲聋的他不可能听不到啊。越想越怕,眼泪都急出来了,电话还是没人接。紧接着又打了一遍,很快就接通了,听到我爸熟悉的声音,心里顿时轻松了一些,我哽咽着问,爸,你没事吧?!爸说,怎么了,没啥大事呀,不是医生说不让喝米粥嘛,你给买的豆浆机收到了,但我按照说明书使用,为啥响了一会儿,又停了,然后再响一会儿又停了,是不是寄的路上被摔坏了!?

2021年吉林省中考语文真题(答案版)

出佛手园,远处有山,山中有岚,有云。岚清,云白,绸缎一般,棉花一般,曼妙而行,逍遥自在。除了爱,还有眼前这山川草木。小小人类身处自然,永不孤单。那些草木,那些动物,那些自然界中的生灵,各安其所,相处自洽。而人类,不免焦虑,屡屡焦虑,内在小宇宙紊乱,何不走到自然中,谦卑蹲下,去学习一株草、一颗露珠的宁静?

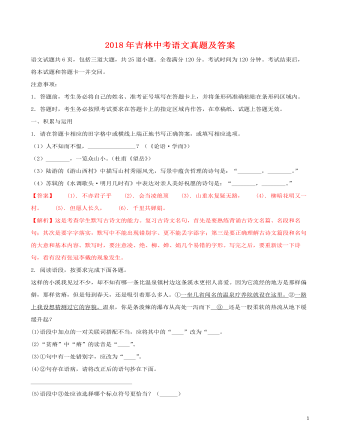

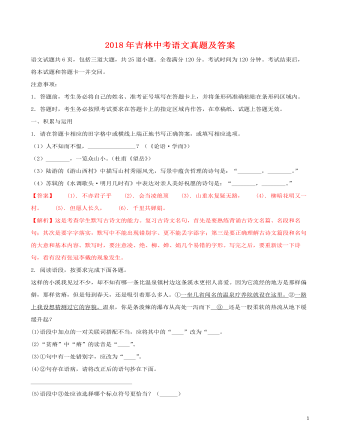

2018年吉林中考语文真题及答案

熙宁九年,恩州武城县有旋风自东南来,望之插天如羊角,大木尽拔。俄顷旋风卷入云霄中。既而渐近,所经县城官舍、居民略尽,悉卷入云中。县令儿女奴婢卷去,复坠地,死伤者数人。民间死伤亡失者不可胜计,县城悉为丘墟,遂移今县。

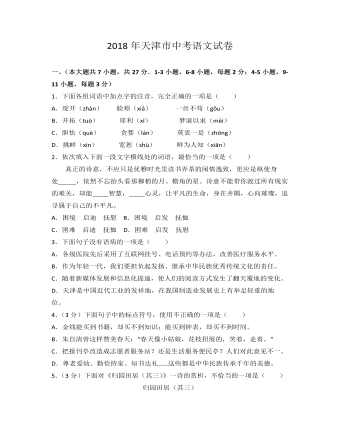

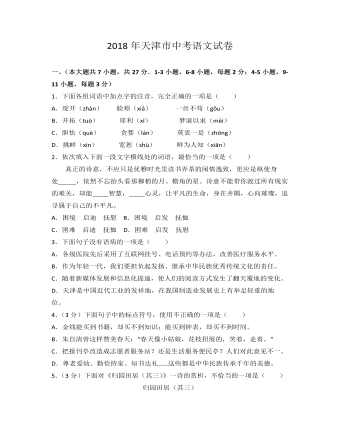

2018年天津市中考语文试题及答案

那日闲暇,独自一人到鼓浪屿游走。挨挨挤挤的游客们,成群结队涌向琴岛。耳畔不是那些错乱的碎步之音,便是天南海北的吆喝声。我在嘈杂之中,内心焦躁而又不安。

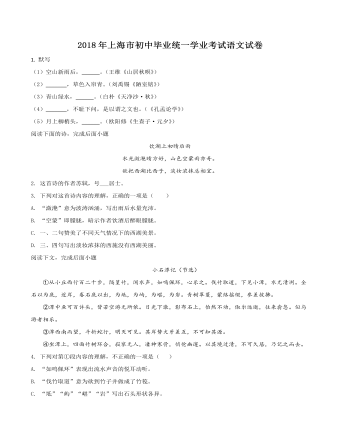

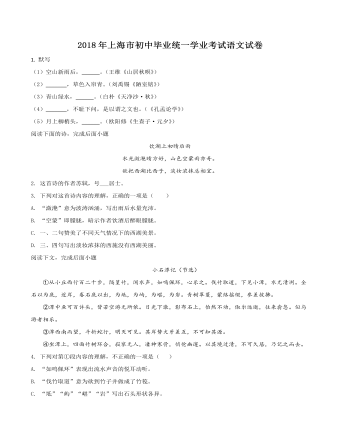

2018年上海中考语文试题及答案

金华的亲戚送了我家一麻袋的橙子。橙甜,汁液淌嘴角。吃了橙,手也舍不得马上洗,用舌头舔一遍,把橙汁舔干净。村里没有人种橙。父亲说,这个橙好吃,下次来你带两棵橙苗来。

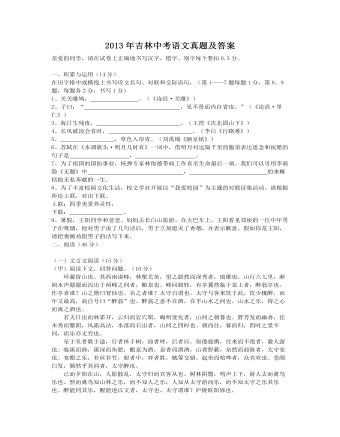

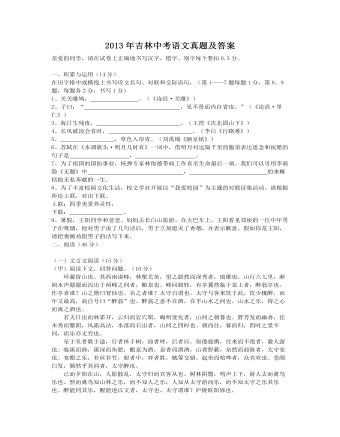

2013年吉林中考语文真题及答案

这种美如此生动,直教我心灵震颤,甚至畏怯。是的,人可以直面威胁,可以蔑视阴谋,可以踩过肮脏的泥泞,可以对叽叽咕咕保持沉默,可以对丑恶闭上眼睛,然而在面对美的精灵时却是一种怯弱。

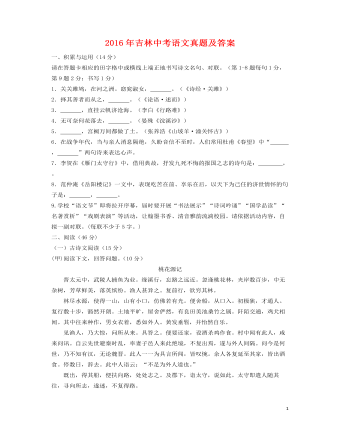

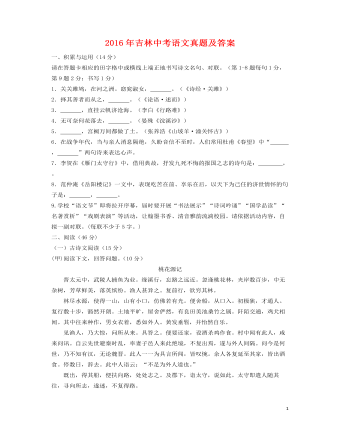

2016年吉林中考语文真题及答案

第二年的端午节,我到离沙地稍远一点的一个村子里采访。这个地方几乎家家房前屋后都是沙枣,就像成都平原上一丛竹林一户人家。过去我以为沙枣总是临沙傍碱而居,其叶总是小而灰,色调总是暗而旧。但在这里,沙枣依水而长,一片葱绿,最大的一片叶子居然有一指之长,是我过去看到的三倍之大。

2015年吉林中考语文真题及答案

我绕到山的背后,人却很少,只有一老者在山坡上弯腰寻觅着什么东西。我以为他掉了钥匙或手机之类的物件,白雪上落黑物,应该很容易找到,便上前帮忙寻找,他却提醒我道:“小心别踩了!”

2014年吉林中考语文真题及答案

第二天打早,母亲便端一小凳,坐在这些水淋淋的盆具间,像一位老到的艺术家,开始了熟练的操作。包粽子说难不难,但真要把它包得大头尖尾,见棱见角——按母亲的说法要“俊模俊样”,也不容易。

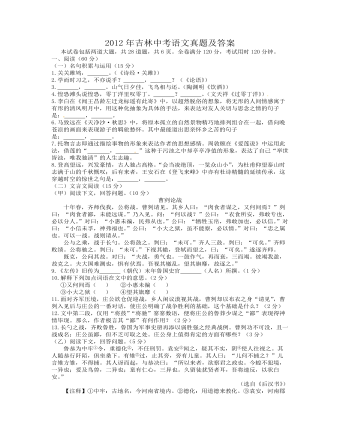

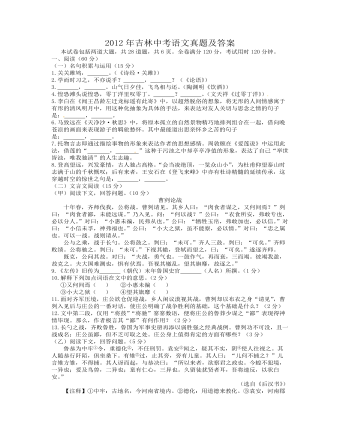

2012年吉林中考语文真题及答案

2009年美国网球公开赛。观众目不转睛地期待比赛开始,发球方运动员将球举过头顶,蓄势做随时发球状态,但裁判微笑示意他再等一等。

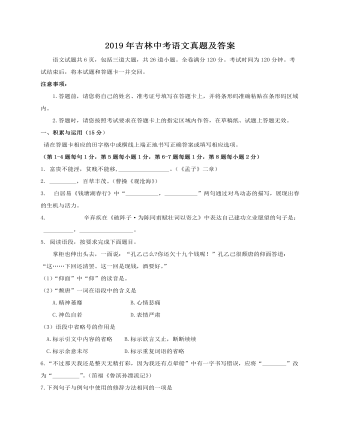

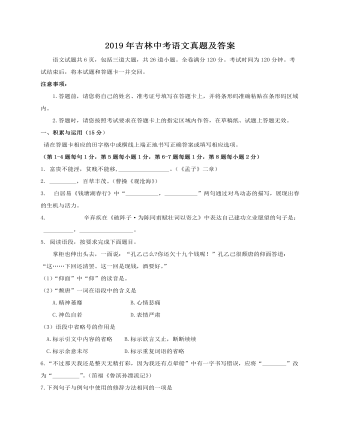

2019年吉林中考语文真题及答案

门前广场上临时拉了一些电灯,将堡门下半截依稀照见,上半截和高高在上的门楼混在如墨的夜色里。一个正在熔化铁水的大炉子起劲地烧着。鼓风机使炉顶和炉门不停地吐着夺目的火舌。

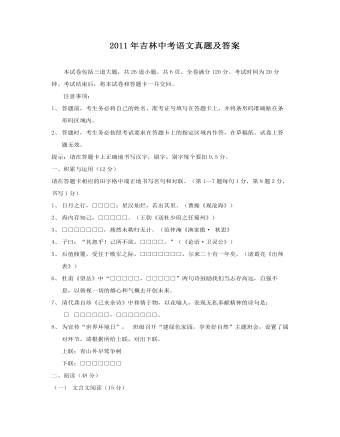

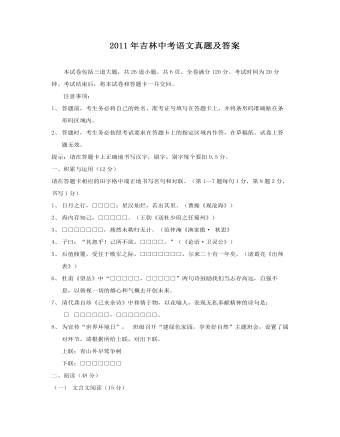

2011年吉林中考语文真题及答案

我从认字起,爸爸就给我买书刊,我关注的第一本文学书是爸爸在阅读的《红岩》,当时书名上的字我还识不全,就念成了“红山石”,别人都笑了,而爸爸微笑着说:“她聪明,大概的意思并没有错。”