-

德育活动课教案-学会宽容

设想与构思一、 设计与构思1、什么是宽容2、宽容的意义3、宽容的原则4、自省自查二、 准备过程1、 由班长负责,组织班干部讨论实施方案,确定主题和主持人。2、 主持人根据实施方案,把意图告诉同学,动员大家积极参与并有所准备。过程及内容一:导入:同学们,你想拥有朋友吗?你想拥有一个和谐,良好,舒适的学习生活环境吗?你想拥有温馨,融洽,亲密的人际关系吗?你想将来学业有成吗?那么请你学会宽容。

《小学端午节》主题班会教案

主b:一直到今天,每年五月初五,中国百姓家家都要浸糯米、洗粽叶、包粽子,其花色品种琳琅满目。除了这些,你们还知道端午节哪些习俗的由来呢?(生结合屈原和黄巢的故事谈喝雄黄酒、悬艾草的由来) 主b:端午的时候,人们还要佩香囊、撮五彩线呢,你们知道五彩线由哪五种颜色组成呢?人们为什么撮五彩线呢? (五彩线是用五种颜色的线制成。这五种颜色不是随便用哪五种颜色就行,而必须是 青、白、红、黑和黄色。这五种颜色从阴阳五行学说上讲,分别代表木、金、火、水、土。同时,分别象征东、西、南、北、中,蕴涵着五方神力,可以驱邪除魔,祛病强身,使人健康长寿。五彩线象征五色龙,系五色线可以降服妖魔鬼怪。民间喜欢用五彩线系在儿童手腕上(男左女右),俗称“长命线”,以祈求压邪避毒,长命百岁。) 3.端午赛诗会。 主a:我们知道屈原是一位伟大的爱国诗人,为了纪念他,所以有人把端午节还称作“诗人节”。现在谁来朗诵一首与端午节有关的诗篇。(生可以选择其他与端午节有关的诗篇)

《学会感恩》主题班会教案

一、创设情境,引出话题1.听故事《一杯牛奶》,想想其中蕴含了怎样的道理?一个生活贫困的男孩为了积攒学费,挨家挨户地推销商品。他的推销进行得很不顺利,傍晚时他疲惫万分,饥饿难耐,绝望地想放弃一切。走投无路的他敲开一扇门,希望主人能给他一杯水。开门的是一位美丽的年轻女子,她笑着递给了他一杯浓浓的热牛奶。男孩和着眼泪把它喝了下去,从此对人生重新鼓起了勇气。许多年后,他成了一位著名的外科大夫。一天,一位病情严重的妇女被转到了那位著名的外科大夫所在的医院。大夫顺利地为妇女做完手术,救了她的命。无意中,大夫发现那位妇女正是多年前在他饥寒交迫时给过他那杯热牛奶的年轻女子!他决定悄悄地为她做点什么。一直为昂贵的手术费发愁的那位妇女硬着头皮办理出院手续时,在手术费用单上看到的是这样七个字:手术费:一杯牛奶。那位昔日的美丽的年轻女子没有看懂那几个字,她早已不再记得那个男孩和那杯热牛奶。然而,这又有什么关系?

《学会合作》主题班会教案

三、游戏体验,感受合作1.玩过拔河比赛吗?先分工一二组为A组,三四组为B组,每组6人上来参加比赛,那应怎样选队员呢?指名回答(谁选?推荐什么样同学呢?)2.参赛同学该怎样做呢?商量商量。下边的同学也商量商量该做些什么?3.比赛就要开始了,想拿冠军吗?这是大家的共同目标。(板书:目标)4.冠军队留下,比赛前是怎样商量的?(板书:分工协作)有什么诀窍吗?(板书:齐心合力)下面的同学在做什么?所以你们也是冠军队的员。5.教师小结。四、联系实际,指导行为1.生活中有哪些事要齐心合力做的事吗?指名全班交流。2.小结。3.大人们是怎样合作的呢?(课件出示:千手观音视频,神七、地震救援等图片)教师解说千手观音视频,猜测神七有多少人参与了研究呢?4.小结。合作不仅是人多力量大,更是齐心合力、分工协作。

有理数教案

(一)旧知回顾(老师提出问题,同学回答。红色部分为学生回答后,老师给出的答案。)1、通过上节课的学习,你知道除了正数还有哪些数?答:1)0和负数。2)0既不是正数,也不是负数。2、用正数和负数表示具有相反意义的量。举例:如果把一个物体向后移动5m,记作移动-5m;那么这个物体向前移动5m,记作移动5m。原地不动,记作移动0m。

垂线教案

教学目标【知识与技能】1.能结合具体图形理解垂直的概念,能经过一点画已知直线的垂线.2.通过画图,理解垂直公理及“垂线段最短”这个公理.3.理解点到直线的距离这一重要概念.4.初步锻炼作图能力,能运用本节的两个公理进行简单的说理或应用.【过程与方法】通过画图探究出两个公理,在不同的情况下过一点作已知直线的垂线,通过看图会找出点到直线的距离,在此基础上深入理解本节的两个公理,进而运用它们进行简单的说理或应用.【情感态度】进一步进行画图、探究、归纳等数学活动,特别强调动手画几何图形,体验数学的严密性、科学性、美观性.

直方图教案

师生互动,课堂小结1.画频数分布直方图的一般步骤:(1)计算最大值最小值的差;(2)决定组距与组数;(3)列频数分布表;(4)画频数分布直方图.2.直方图与条形图的区别:直方图的各长方形通常是连续排列中间没有空隙,长方形的宽表示各组距,高表示频数,它反映的是数据的分布情况;条形图一般不连续排列,中间一般有间隙,长方形的高表示频数,宽没有什么特殊的意义,只表示数据的一种类别.3.频数折线图的各点的位置:起点是向前多取一个组距,在横轴上取这个组距的中点即可,中间各点取各小长方形顶部宽的中点(组中值),末点是向后多取一个组距,在横轴上取这一个组距的中点即可.

猜字谜教案

课后反思:由于学生已初步具备认读生字的能力,教学时我把主动权交给学生,有利于调动学生识字的积极性和创造性,培养学生识字的能力。再者,我严格要求学生按照笔画顺序来书写,同时还注意充分发挥学生学习的主动性与创造性,鼓励他们运用各种方法来识记生字。另外学生边说笔画名称边书空,增加学生对生字的记忆力,然后我对关键笔画进行点拨,最后让学生描红、临写。我在巡视过程中适当指点,并给学生写得好的字画个小红星,这对学生起到较大的激励作用。我在学生猜谜底时通过表演的形式,不仅激发了学生的兴趣,还能给学生更加形象生动的视觉刺激,会教学目的很好的完成。

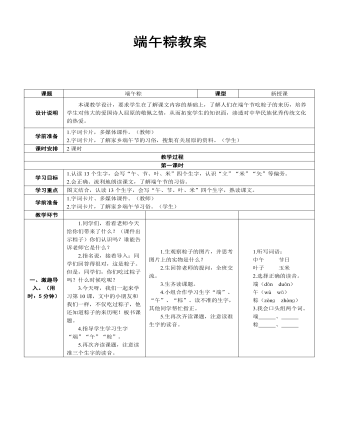

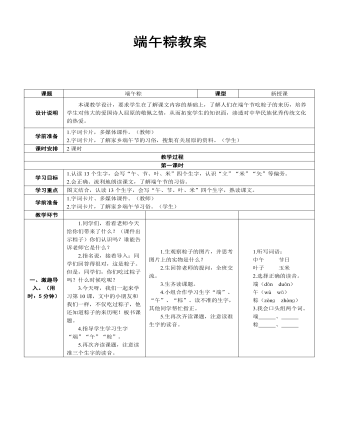

《端午粽》教案

1.生认真倾听老师范读,边听边思考:课文有几个自然段,写了有关粽子哪些方面的内容呢? 2.生回答老师提出的问题。3.生读第一自然段,并思考这一段的主要内容。 4.全班交流第一自然段的内容。5.观察田字格中生字“午”、“节”的笔顺和所占的位置,边描红,小组内讨论该注意的问题。6.展示并交流书写作品。7.生自读第2自然段,边读边完成老师提出的任务,组内讨论交流。8.全班交流:第2自然段主要写了端午粽哪些方面的内容呢?9.生朗读以下词语:箬竹叶糯米枣清香又黏又甜10.朗读第2自然段,在老师的引导下,准确找出相关句子:(1)外婆的粽子是用这些材料包成的:粽子是用青青的箬竹叶包的,里面裹着白白的糯米,中间有一颗红红的枣。(2)煮熟的粽子,清香扑鼻:外婆……一股清香。(3)外婆包的粽子味道美极了:剥开粽叶,……又黏又甜

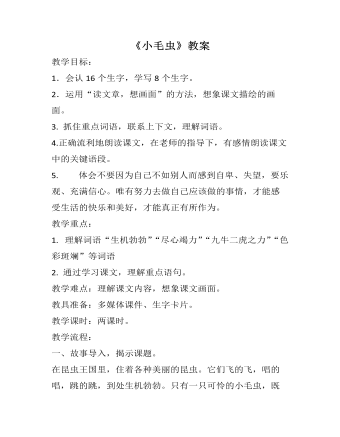

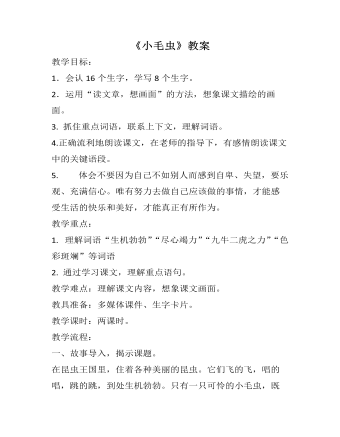

《小毛虫》教案

细读课文,理解内容。(一)学习课文第一小节。1.(出示:一条小毛虫趴在一片叶子上,用新奇的目光观察着周围的一切:)(强调冒号)师读。这个一切是指——2.?“新奇的目光”是一种怎样的目光?你能换一个词语说说吗?(近义词:好奇)3.请几位同学来为大家读读这句话,要求读出“新奇”的感觉。4.小毛虫在观察。它难道不想加入昆虫们的活动可是……(出示:只有它,这个可怜的小毛虫,既不会唱,也不会跑,更不会飞。)读了这句话,你觉得小毛虫怎么样?(可怜——【板书:可怜】)那它是怎么移动的呢?读一读课文的第二小节。(二)学习课文第二小节。1.(出示:小毛虫费了九牛二虎之力,才挪动了一点点。当它笨拙地从一片叶子爬到另一片叶子上时,它觉得自己就像是周游了整个世界。)小毛虫给你留下了什么印象?从文中找一个词回答。(笨拙)【板书:笨拙】

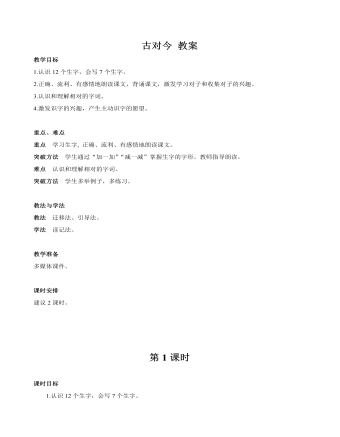

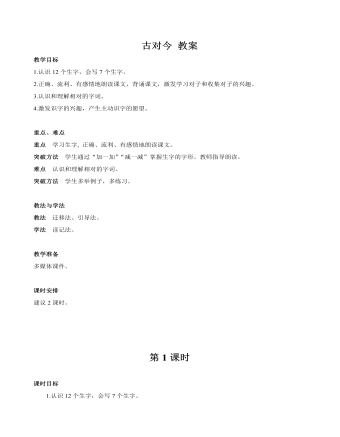

《古对今》教案

初读课文,自主识字1.学生自由读课文。师:同学们,课文中描写了大自然的美丽景色,你们想不想读?在读之前老师有个问题想问大家,在读的过程中遇到不认识的字怎么办?(借助拼音,问同学或者老师)学生自己试着读课文。2.教师指名轮流读课文。教师指名以开“小火车”的形式读课文,每人读一小节。其他学生认真听,充当小评委。3.教师用多媒体课件出示课文,其中生字用红色标记。教师组织学生齐读课文。师:读完课文后你们发现了什么?生:这些红色的字就是我们这节课的生字。4.教师指导学生认识生字。

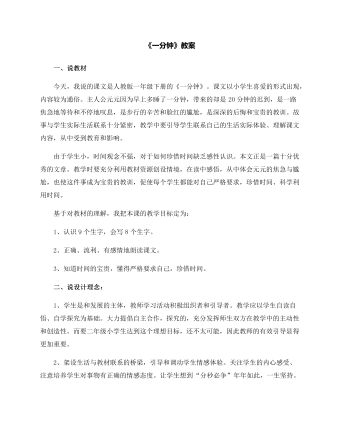

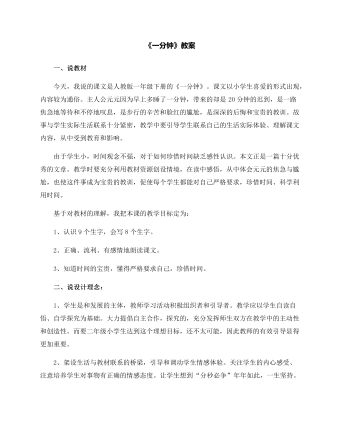

《一分钟》教案

说教材 今天,我说的课文是人教版一年级下册的《一分钟》。课文以小学生喜爱的形式出现,内容较为通俗。主人公元元因为早上多睡了一分钟,带来的却是20分钟的迟到,是一路焦急地等待和不停地叹息,是步行的辛苦和脸红的尴尬,是深深的后悔和宝贵的教训。故事与学生实际生活联系十分紧密,教学中要引导学生联系自己的生活实际体验、理解课文内容,从中受到教育和影响。 由于学生小,时间观念不强,对于如何珍惜时间缺乏感性认识。本文正是一篇十分优秀的文章。教学时要充分利用教材资源创设情境,在读中感悟,从中体会元元的焦急与尴尬,也使这件事成为宝贵的教训,促使每个学生都能对自己严格要求,珍惜时间、科学利用时间。

《画杨桃》教案

检查预习,理清层次 ⒈指读生字词 ⒉你理解了哪些新词意思?怎么理解的?(交流) 联系上下文理解词语 想当然:凭主观想象,认为事物应该是这样。联系课文内容,父亲经常叮嘱“我”,看见一件东西是什么样的,就画成什么样,不要凭主观想象,画走了样。 ⒊指读课文,交流:本文讲的是一件什么事?(这是一篇精读课文,主要讲的是图画课上练习画杨桃时发生的事情。) ⒋划分层次 第一段(1):略写父亲教导我画画要实事求是。 第二段(2—18):具体地叙述我把杨桃画成五角星时发生的事 第三段(19):写父亲和老师的教诲使“我”一生受用。 用连接段意法概括课文主要内容:先略写父亲教导我画画要实事求是,接着具体地叙述把杨桃画成五角星时发生的事,最后写父亲和老师的教诲使“我”一生受用。

《夜色》教案

体会胆小 1、指名朗读,思考回答:这一小节主要写了什么? 2、同桌讨论:应该用什么样的语气和音量读? 3、展示朗读,相机评价。 4、交流:小作者胆小到什么程度?用句式说话:因为……所以…… 5、理解第一行和第四行。并造句:一……就…… 6、师生合作读第一小节。 体会勇敢 1、指名朗读,思考回答:这一小节主要写了什么? 2、同桌讨论:应该用什么样的语气和音量读? 3、展示朗读,相机评价。 4、讨论:小作者为什么有这么大的变化?句式练说: 白天,他看到花草(),夜里,他看到花草也(); 白天,他看到小鸟(),夜里,他看到小鸟(); 白天,他看到(大树)(),夜里,他看到(大树)()…… 5、师生合作读第二小节。

《千人糕》教案

一、谈话导入师:同学们,中国有句俗话叫“民以食为天”,你们喜欢美食吗?(喜欢)老师也喜欢吃,不过我们可别光顾着吃,我们要认识它,还要记住他们的名字。(课件出示米糕图片)。1、师:看,老师给你们带来了什么?(米糕)生活中,你们除了吃过米糕,还吃过什么糕呢?(课件出示词语:蛋糕、雪糕、糕点。)领读词语。2、师:不论是蛋糕、雪糕,还是糕点,味道上都有一个共同点是()?甜,是因为在里面加入了糖,(出示糖的卡片认读生字“糖”)课件出示生活中常见的糖的图片,齐读词语。3、引导观察生字“糕、糖”,发现共同点,引出“粉”。交流“粉”的识字方法,引出“芬、份、纷、扮”,出示词语:粉丝、粉笔、面粉。齐读。

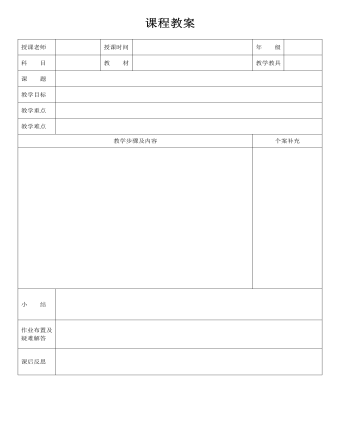

课程教案表

授课老师 授课时间 年 级 科 目 教 材 教学教具 课 题

识字教案

【教学过程】第一课时一、指导看图,图字联系。结合插图,分析笔尖看这三个会意字的构字特点。引导学生仔细观察另三幅图,并与相应的字对照,分析每个字是由哪几个部件构成的,从而体会生字的构字特点。二、借助拼音,自主识字。1、学生借助拼音各自练习读准字音。2、汇报交流,随时正音。

天地人教案

一、谈话导入从这节课开始,我们就要在拼音朋友的帮助下,到识字王国去认识更多的汉字朋友啦!老师真为你们高兴!现在,让我们一起快乐地向识字王国出发吧!二、观察图画,揭示课题1、看图说话,出示书本封面,你看到了什么?引出天、地、人。(PPT1)2、指名读:谁能读读?你是怎么认识这几个字的?3、请小老师带领大家轻声跟读(两遍)。4、出示课题。(PPT2)

《车轮跳》教案

1、 通过教学使学生基本掌握车轮跳的动作方法。 2、 通过练习锻炼学生节奏跳跃和身体协调性。 3、 培养学生团结协作的精神,提高学生练习车轮跳的兴趣。 教学难点: 两人摇绳与跳起协调配合能力。 教学难点: 摇绳与跳起时节奏相同,绳体饱满。

《江南春》 教案

二、读古诗 1、自由读古诗,你能读懂什么? (作者杜牧他是晚唐的著名诗人,与另外一位晚唐杰出诗人李商隐并称“小李杜”。) (我还知道了南朝一共有四个朝代,是宋齐梁陈。) 2、学生读《江南春》 3、教师读诗。学生找出自己和老师读故事的不同(学生交流) 4、小结: A、读古诗要注意停顿(板书)。我们可以怎么停呢?介绍最简单的读古诗方法2、2、2、1(板书)这样来停。 B、诗里包含着情感,所以你要跟着诗人的这种情感有轻有重地读。