-

人教部编版语文九年级上册诗词三首教案

预设:在月色和清风中,我的影子开始起舞,恍惚中似乎天堂就在我的眼前。影子随着月光转过那雕梁画栋,穿过阁楼的阻拦。何人在此处失眠?何人在此处低吟?或许我不该怨恨这让我想起离愁的月色。月色有什么错?错的只是我。世上不会有永远,有团聚就有分离。人的悲喜离别就是一场自古以来的痛苦,就像月也有圆缺的苦恼。完美从来都不属于人间。远方的人啊,希望你的生活永远美好,大家虽远隔千里,也能共享这美好皎洁的月光。【设计意图】仅仅停留在理解、体悟上,学生难以感同身受。若动动笔头,用自己的话来表述,学生会更懂词意更解词心,可能会有更多感悟。五、唱月留香课外学唱《但愿人长久》、《思乡曲》(霍勇)等歌曲,积累名家咏月的名句,拓宽视野,加深体验。【设计意图】在比较中学诗词,在歌唱中学诗词,唇齿留香。余音绕梁,三日不绝。结束语:“天若有情天亦老,月如无恨月长圆。”我们在生活中也会有各种各样的遗憾。面对生活中的风雨坎坷,请读一读苏轼的词吧,愿我们的心灵永远澄澈明净,愿我们的人生更加豁达从容!

人教部编版语文九年级上册我的叔叔于勒教案

小说精心设计,以“我”回忆往事的视角来叙述,其他人物的态度和行动,都是从“我”的眼里看到的;对其他人物的感受和评述,也都是从“我”的角度表达的。这样写既有利于拉开适当的距离,为小说主题的展开留下空间,同时也有利于安排情节的曲折变化,避免多余的解释说明。【设计意图】内容决定形式,形式服务内容。在逐层深入理解课文时,穿插对写作技巧的讲解与点拨,要求学生在朗读中细细品味,有助于学生深入学习与运用。四、拓展,悟人生1.拓展阅读课外阅读《项链》。2.发散思维有一首歌里唱道:“有钱没钱,回家过年。”假如你是若瑟夫,当你走到于勒面前时,你会对他说些什么呢?【设计意图】学以致用,启迪人生智慧,形成正确的人生观、价值观。结束语:金钱扭曲了人性,撕裂了亲情。观照生活,思索人生,我们会发现亲情带来的温暖远胜于金钱,让我们一起说——让人间充满爱!

人教部编版语文九年级上册我爱这土地教案

教师:我们可以从诗歌运用“悲怆的诗句”去“反映热切的感情”角度去分析。教师指正:作为抒情的艺术,诗歌作品需要不断地强化自己的感情,以便能久久地拨动读者的心弦。这首诗中回荡着忧郁的调子,郁积着深深的忧伤。“为什么我的眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉…… ”句中交织着忧郁、悲怆之情,这种抒情基调是诗人敏感的心灵对民族苦难现实和人民悲苦生活的回应,是感情极度热切的反映。教师:我们可以从诗歌运用“强烈的对比”去“映射执着的爱”的角度去分析。教师指正:“假如我是一只鸟”全诗以这样一个出人意料的假设开头,使读者不禁发出疑问:“鸟”的形象和诗人所要歌颂的“土地”有着什么样的联系呢?这是诗人在开头留给我们的悬念。当读者为诗人不断歌唱的顽强生命力所吸引、折服时,诗篇却陡然来了一个大的转折——“我死了”,用身躯使土地肥沃,于是生前和死后形成了强烈的对比,而在这强烈的对比中一以贯之的是“鸟”对土地的执着的爱,这真是生于斯、歌于斯、葬于斯,至死不渝!至此开头的悬念也就解开了。

人教部编版语文九年级上册我看教案

预设1:用丰富的意象来隐喻和暗示诗人的内心世界。这首诗以鲜明深邃的诗歌意象传达情感,阐述思想。诗歌中的大量意象可谓是形、神兼备,形、情兼备,形、理兼备。如:这首诗中的意象主要有向晚的春风、丰润的青草、展翅的飞鸟、深远的晴空、被夕阳染红的流云、沉醉了的大地。预设2:富有节奏美和音乐美。全诗一共五节,第1节押ao韵;第2节押i韵;第3节第一句承第2节的i韵,又换韵为a韵;第4节又换韵为i;第5节又换韵为iu和i。读起来朗朗上口,富有音乐美。预设3:首尾照应,结构严谨。第5节的“天风”“鸟的歌唱,云的流盼,树的摇曳”照应了第1节和第2节;“欢笑和哀愁洒向我心里”又照应了第3节的“逝去的多少欢乐和忧戚”;“像季节燃起花朵”又照应了第1节的“春”。处处照应,使全诗成为一个有机的整体,又使情感抒发得很强烈。五、诗歌深读,学后感悟

人教部编版七年级语文上册课外古诗词诵读(二)教案

材料二:锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆?只是当时已惘然。(李商隐《锦瑟》)相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。(李商隐《无题》)材料三:《十一月四日风雨大作》(其二)作于南宋光宗绍熙三年(1192)十一月四日。陆游自南宋孝宗淳熙十六年(1189)罢官后,闲居家乡山阴农村。当时诗人已经68岁,虽然年迈,但爱国热情丝毫未减,日夜惦念报效国家,可诗人收复国土的强烈愿望,在现实中已不可能实现,于是,在一个“风雨大作”的夜里,诗人触景生情,由情生思,在梦中实现了自己金戈铁马驰骋中原的愿望。死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(陆游《示儿》)材料四:清朝同治四年(1865),谭嗣同出生于北京宣武城,其父谭继洵时任湖北巡抚。光绪元年(1875),谭嗣同10岁时,拜浏阳著名学者欧阳中鹄为师。

人教部编版七年级语文上册发挥联想和想象教案

【设计意图】本环节是为了突破难点而设计,以名篇佳作为范例,引导学生理解什么叫作合理而大胆的想象,示范作用明显。另外,本环节也是为下一环节——学生自由想象自己十年后的生活做铺垫。三、写作实践师:同学们,让我们拿起笔,徜徉于联想和想象的世界。1.学生写作课件出示:题目:你有没有憧憬过未来的生活?你觉得,十年以后的你是什么样子的呢?在做什么?又有着怎样的精神面貌呢?请以《十年后的我》为题,发挥想象,写一篇作文。不少于500字。思路点拨:发挥大胆而丰富的想象,可从十年后的生活变化、社会发展变化等方面着手,塑造人物的变化,如人物的相貌、心态及性格等,但性格的发展一定要符合逻辑。写法指导:选择一件事或几件事,通过语言、动作等描写来展现人物的性格。写作中也可采用前后对比的手法,如现在的“我”性格暴躁,十年后的“我”性格温顺等,通过人物的变化来反映社会的变化。

人教部编版七年级语文上册热爱生活,热爱写作教案

三、实战演练1.明确题干要求师:阅读教材P18的写作实践三,读读题干和“提示”,然后集中讨论一下,你是如何理解这个写作实践暗含的要求的。预设(1)这个题目可以简单概括为成长中的事件,范围比较宽广,类似于经常碰到的《难忘的一件事》一类的作文题。(2)一定要注意“成长”这个关键词,在描述这个事件时,一定要写出自己人生体悟的变化。(3)要选择一件有意义的、使“我”成长的事来写,在文末还应升华主题,写出自己在经历这件事后得到的人生启示。2.补充写作提示师:为了帮助大家完成好这次习作,老师在教材的基础上,还另外补充了三条“提示”。课件出示:提示:1.选材要小。选取生活中的一两个片段来刻画人物、表达感情。从小事入手,于细微处见精神,以小见大,突出“难忘”“印象深刻”。2.叙事要详略得当。叙事要围绕中心,抓住重点,把最能体现事件意义、最能展示人物形象的言行、心理描写得真实而详细。同时,要讲究剪裁,选取典型的、能揭示事物本质的、有说服力的材料表达中心思想,做到详略得当,主次分明。

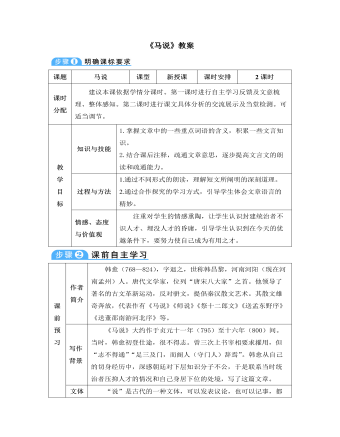

部编版语文八年级下册《马说》教案

课时分配 建议本课依据学情分课时。第一课时进行自主学习反馈及文意梳理、整体感知。第二课时进行课文具体分析的交流展示及当堂检测。可适当调节。教学目标 知识与技能 1.掌握文章中的一些重点词语的含义,积累一些文言知识。2.结合课后注释,疏通文章意思,逐步提高文言文的朗读和疏通能力。过程与方法 1.通过不同形式的朗读,理解短文所阐明的深刻道理。2.通过合作探究的学习方式,引导学生体会文章语言的精妙。情感、态度与价值观 注重对学生的情感熏陶,让学生认识封建统治者不识人才、埋没人才的昏庸,引导学生认识到在今天的优越条件下,要努力使自己成为有用之才。

部编版语文八年级下册《社戏》教案

(3)烘托了人物怎样的心情?作者采用写意手法,从色彩、气味、声响等方面,描绘了夏夜行船、月夜归航等画面,充满了水乡特色,很好地烘托了“我”欢畅愉悦的心情,情景交融,令人难忘。【把握文章主旨】课文结尾说:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了。”对这个结尾应该怎样理解?你在生活中有这样的体会吗?其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”;那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫、自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。第二问是开放性题目,同学们可根据自己的实际情况作答。

部编版语文八年级下册《核舟记》教案

1.课文第一段介绍雕刻品核舟的主题是“盖大苏泛赤壁云”,哪些地方说明是“泛舟”呢?至少有三个地方说明是“泛舟”。第一,从“苏、黄共阅一手卷”可知船行并不快;第二,从“舟尾横卧一楫”船桨放在甲板上,可知“泛舟”;第三,从“舟子”“居右者……若啸呼状。居左者……若听茶声然”可知“泛舟”。2.课文如此细致地介绍核舟这一雕刻品的艺术形象,说明了什么?说明雕刻家构思的巧妙,显示出古代工艺美术的卓越成就,赞美了我国古代劳动者的高超技艺。3.本文题目有“记”字,是否意味着是记叙文?它与《桃花源记》是不是一种文体?这是一篇介绍事物的说明文。题目中的“记”在这里是描述、摹写的意思。文章全面而真实地描述了雕刻在核舟上的人和物,活灵活现,使人能领会神奇的雕刻技巧。

人教部编版语文八年级下册口语交际应对教案

(2)英国女士提出要见钱锺书,钱锺书既没有直接同意,也没有一口回绝,而是运用“类比法”,将自己的作品《围城》比作一个不错的“鸡蛋”,将自己比作下那个蛋的“母鸡”,用幽默的自嘲回绝了对方见面的请求,有礼有度,表现了大作家的聪明机智。(3)好的应对是依据语境,快速调动思维,迅速做出反应,做到随机应变、巧妙应对。案例中,年轻画家没有意识到自己画画的能力不够强,只是一味地抱怨画不好卖。门采尔快速调动思维,随机应变,变换了对方话语中的部分词语的语序,就巧妙地回答了年轻画家的问题,既给年轻画家点明了画卖得慢的原因,又指导了他该怎么做。师小结:在沟通与交流的过程中难免产生碰撞和冲突,如何让别人心服口服,话怎么讲才能让人听进去,这是值得我们思考与学习的。2.布置作业(1)任选一题完成:①找一个自己应对失败的例子,重新设计应对的语言。 如:好朋友想约你去网吧打游戏,你怎么应对?

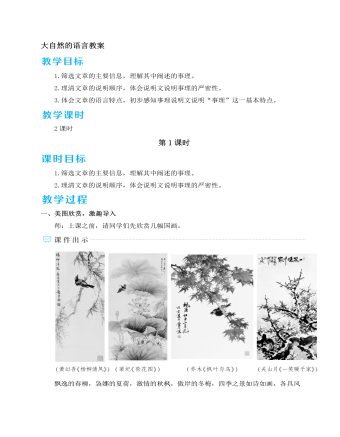

人教部编版语文八年级下册大自然的语言教案

【设计意图】学习事理说明文,要让学生在自主归纳的过程中,初步感知事理说明文说明“事理”这一基本特点,把握事理说明文和事物说明文的不同之处。引导学生通过学习课文,对科学方法产生自己的体会,并运用到自己的思考中。四、总结存储1.教师小结本文是一篇事理说明文,作者把一门科学——物候学介绍得浅显易懂,饶有趣味。全文采用逻辑顺序说明,思路清晰明了:描述物候现象——做出科学解释——追究因果关系——阐述研究意义。这种从现象到本质的认识方法和行文思路值得我们学习。本文语言严谨而生动,兼具说明的科学性和生动性,是一篇极有价值的科普文,是科学家竺可桢科学精神和科学思想的具体体现。文章启发我们:科学距离我们并不遥远,就在我们的身边,而想要探索它,就要有科学精神,扩大科学知识储备,掌握科学方法,勇于探索科学奥秘。

人教部编版语文八年级下册大雁归来教案

2.明确顺序,整合信息(1)根据文章描写的大雁归来的旅程,可以看出本文是按什么说明顺序来写的?提示:抓住时间词、空间词、事物的发展变化的语句来理清结构,判断说明顺序。预设 本文大致是按时间顺序来写的。(2)大雁的行为是如此丰富,作者的观察是这样细致,请同学们分别按不同角度把找到的有关大雁行为的信息分类,看看能发现什么。自读任务二将找到的有关大雁行为的信息,按旅程远近、栖息地、组队、觅食、“集会”与鸣叫等进行分类整理。整理后,你发现了什么?(小组任选一个方面,分类整理,全班交流)预设 示例:旅程远近——直线飞行200英里——坚强、守信;栖息地——沼泽地、池塘边——充满灵性;组队、觅食、“集会”与鸣叫等——具有团结精神,互相关爱。【设计意图】本环节学生自主阅读,获取信息,把握文章写作的顺序;然后整合归纳信息,进而激发学生探讨大雁的兴趣,为后面深入阅读做铺垫。

人教部编版语文八年级下册灯笼教案

(2)化用古诗文:“雪夜驰马,荒郊店宿,每每令人忘路之远近。”(化用陶渊明《桃花源记》中的“忘路之远近”)“最壮的是塞外点兵,吹角连营,夜深星阑时候,将军在挑灯看剑……”(化用辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中的“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”)点拨:吴伯箫认为美文是“诗与散文中间的桥”。他早期的文章善于神思飞接今古,挟着传统文赋的神韵,有着强化历史的厚重感和文化意蕴。语言精美,诗意深沉。结束语:吴伯箫的文章很少直抒胸臆,大多采用叙事、抒情、描写、议论融为一体的手法,陈情于事、寓景以情,以散文的笔法行文,自由随意。本文从多方面选材,以灯笼为线索,以小见大,语言自然朴素、清新练达,既朴实平易又生动传神,娓娓而谈,侃侃而论,由生活经历和思亲念乡的个人情感升华为家国情怀,有着无穷的艺术魅力,是我们学写散文的典范。

人教部编版语文八年级下册时间的脚印教案

四、总结归纳,延伸拓展师:作者“观古今于须臾,抚四海于一瞬”,把时间的概念,从人们日常的感觉延伸到自然界中,引出了关于时间的又一种境界。请同学们根据你所知道的课内外知识,完成下面的拓展任务:拓展任务一岩石记录时间的重要方式是它保存了许多的历史痕迹。请阅读课文第22—29段并分组讨论,说说岩石保存了哪些历史痕迹,它对人类有着怎样的意义,你从中得到了哪些启示。 (生分小组探讨,批注,然后交流回答)预设 示例:①记录了地壳的活动;②记录了气候的变化;③记录了古代生物的状况;④记录了地球历史的发展过程;⑤记录了自然界某些转瞬即逝的活动。意义与启示:对岩石的研究,不仅使我们增长了知识,对自然界与史前历史有了更多的认识,还使我们拥有了开发史前资源的可能性,能为人类谋取幸福。我们要秉承这种辩证主义思想观念,发扬科学探索的精神,在人类前行的历史上,贡献出一份力量。

人教部编版语文八年级下册《壶口瀑布》教案

本文语言的突出特点是畅达自然与典雅凝练相得益彰。全文用畅达、自然的书面语写成,文字精致凝练,极少冗词赘语。同时,大量的四字短语,精练生动,简洁整饬,余味无穷,使文章的语言典雅而有韵味。除此之外,本文的语言还有三个比较突出的具体特点。一是节奏感强,张弛有度。如在表现河水滚滚而来、急坠而下、四溢奔流的场景时,作者多次使用“更闹,更挤,更急”这样短促急骤的句式,突出画面的动态;在描写河底巨石的形态时,作者使用的句式就比较舒缓,表现出画面的静态。二是善用拟人,生动形象。本文在描写河水时,大量使用拟人手法,借人写水,非常生动形象。这样的写法,既能展现出水的形态,也有利于表现水的情态,还可以含蓄地体现出作者的心态,可以把景物写活。三是用词精准,表现力强。本文在描写河水时的用词非常精准,表现力很强。如“它们还来不及想一下,便一齐跌了进去,更闹,更挤,更急”一句,“闹”“挤”“急”用拟人手法,分别从声音、横向宽度、纵向速度三方面描绘河水急坠的画面,既全面,又准确。

人教部编版语文八年级下册《马说》教案

【设计意图】本环节引导学生走进文本,通过分析千里马的形象,勾连写作背景来了解文章寓意。从而更加深入地理解作者的思想感情。五、总结存储1.教师总结《马说》是经典名篇,文章篇幅短小,仅151字,言简意赅,但引人深思,是“神完气足”之作。韩愈“不平则鸣”的呐喊,是对社会现实的反思,也是一种对于人的生存状态的关怀,是中华优秀传统文化中一笔宝贵的精神财富。2.布置作业在我国封建社会,人才一旦没有得到统治者的赏识,就会被埋没,甚至终生不能施展抱负。我们生活在“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的时代,只要你有才就一定能有所作为。“千里之行,始于足下。”让我们从现在开始练就本领,以备“千里之行”。课下请同学们以《世有千里马,然后有伯乐》为题,写一篇不少于600字的随笔。

人教部编版语文八年级下册《登勃朗峰》教案

师小结:作者用漫画式的手法表现“车王”和“勃朗队长”,把这两个人写得颇为可笑,但“车王”的奇言奇行是建立在他高超的驾车技巧和对路况的充分把握的基础上的,他并非嗜酒莽撞、荒诞可笑,实是自信、热情、洒脱;“勃朗队长”虽然有点“颠三倒四”,却同样自信而热情。作者在字里行间流露出对这两个人的欣赏之意,是因为他们表现出的对待生活、对待自我的态度与作者自己的人生态度有许多契合之处。【设计意图】本环节旨在引导学生品味文章的语言风格。从幽默的语言入手,感受“马克·吐温式的幽默”,并归纳产生这种效果的方法,从而对文章进行深入解读。五、总结存储1.教师总结作者在文中讥讽那些骑骡乘车的游人,是因为他们的本意是雇佣车马为己所用,却反被车马所限制,从而丧失了游山玩水的自由。从文中可以看出马克·吐温幽默、坦率的个性和积极、乐观、自由的生活态度,以及对普通人民生活的深切关注。他警惕甚至批评生活中过于“文明化”、过分优雅的东西,赞同富有活力、简单自由的生活理念。透露出散发着人道主义的好奇心与幽默感,体现出一种虽有些粗粝却随性豪放的姿态。

人教部编版语文八年级下册《礼记》二则教案

预设 (1)“大道”可以理解为治理社会的最高准则。“大同”指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。“大道之行也”是指执政者施行“大道”,老百姓便可以生活在安定和平的大同社会。(2)天下为公;选贤与能,讲信修睦。(3)“大同”社会是以“五帝之世”的传闻为依据,经过加工提炼而后构想出来的一个理想社会的模式。意在建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。3.拓展延伸师:你认为这种理想社会在当时实现了吗?如何理解这种思想?(生交流讨论,师引导)预设 “谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作”是一种和平安定的局面,是对“大同”社会的一个总结,这个理想在当时并没有实现,因为小生产的物质基础不足以支撑“大同”社会的运转,还有搞阴谋、盗窃财物和作乱等奸邪之事。这种理想在当时虽不能实现,但它具有积极意义,是我们的精神财富。

人教部编版语文八年级下册安塞腰鼓教案

2.反复诵读,体验感悟(1)学生选择喜欢的语段自由诵读。(2)小组内互相听读,分享体悟和收获:激荡的生命、磅礴的力量与阳刚之美……结束语:作者笔下,多短句,简洁有力、脆生响亮;多排比,既有句内的排比,又有句子之间、段落之间的排比,还能连段而下,交错互出;即使不单独直接描写腰鼓释放的磅礴能量,也从人的感觉、人的联想和群山、大地等周围环境的回响上,多方位地渲染着它的奇特效应;自始至终采用行进的、动态的描写,使人的动作与腰鼓的声响,在共时态中互激互融,合而为一,从艺术上组成一个表现着生命之源和力量之泉的整体。这一切形式上的追求,在文章中造成了一种快速跃动的节奏、炽热灼人的氛围、排山倒海般的气势,恰与作者所要歌之颂之的人的生命力量相辅相契。这感染力不仅源自安塞腰鼓本身的艺术风采,更是作者综合运用各种修辞、技巧表达出的文字魅力!